在夜晚的二手交易平台上,一则关于小米YU7订单转让的消息显得格外显眼:“Max顶级版订单,原价转让,急需!”继续向下浏览,甚至有卖家标明“亏损1000元出售,求快速成交”……半个月前还以溢价两万元的热潮抢购的“硬通货”,如今却变成了黄牛手中的烫手山芋。这一出人意料的转变,揭露了小米订单爆满狂欢背后的残酷真相——生产能力无法满足膨胀的野心,订单最终只是纸面上的财富。

6月底,YU7产品发布之际,短短3分钟内订单量便飙升至20万,这一壮观的场景瞬间在网络上引发热议。嗅觉敏锐的黄牛立刻抓住商机,迅速加入其中:Max版订单的价格被炒到了1.7万至2万元,而标准版也溢价了数千元。然而,当时没有人预料到,这场看似热闹的击鼓传花游戏会如此迅速地走向崩溃。仅仅两周之后,二手平台的订单价格便出现了断崖式的下跌,有些卖家甚至不惜亏损离场。一位北京的黄牛无奈地苦笑:“现在还要收单?我岂不是疯了!”小米工厂一年才产30万台,这订单得排到2027年!”

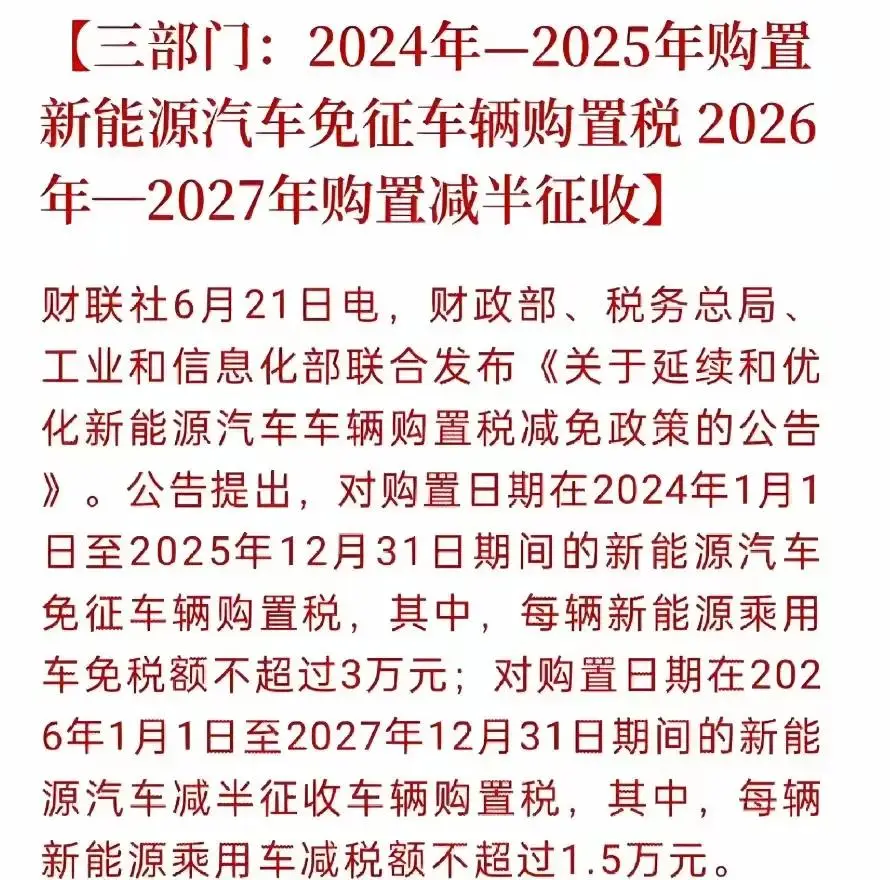

交付周期成为压垮黄牛的致命一击。官方APP上那醒目的“最长可达56周”交付期限,让众多普通消费者心生畏惧。尤其在限牌的北京、上海等城市,用户们的焦虑感愈发强烈——一旦提车时指标已经过期,他们不仅要重新参与摇号,明年还要面临购置税的恢复,还需额外支付费用。对于那些无法等待的消费者,退订成为他们的首选,宁愿放弃5000元定金,也要避免更大的损失。

竞争对手乘虚而入,抢夺了市场份额,导致订单价值迅速缩水。蔚来、阿维塔等品牌纷纷发声:“凭借YU7的定金证明,购买我们的车辆即可获得5000元的现金返还!”特斯拉则更加狠辣,发布了FSD无人驾驶功能的交付演示视频,直击那些重视科技感的潜在消费者。随着替代品变得触手可及,那些为了一个订单苦苦等待一年半的消费者信仰瞬间崩溃。

小米面临的产能瓶颈使得黄牛炒作失去了支撑。其一期工厂的年产量仅有15万辆,而二期工厂虽然7月份开始投产,但总产能依旧受限,维持在30万辆的上限。以目前24万辆的订单量来计算,新订单的交付时间已经排到了2027年。一位供应链人士直言不讳:“小米现在销售的不是汽车,而是未来的商品。”由于“未来商品”的交割日期遥不可及,市场信心随之崩溃。

这场订单价值的骤降,映射出新能源领域的竞争态势发生了转变:即便新品发布会的参数令人眼前一亮,但若生产能力无法满足交付需求,那些看似辉煌的订单数据最终都将沦为空谈。雷军倾注声誉打造的“人车家生态”理念,正被冷酷无情的工厂生产线拖入残酷的现实困境。此外,黄牛的纷纷撤退,或许仅仅是第一张倒下的多米诺骨牌——在饥饿营销与产能不足的碰撞下,即便是再狂热的信仰,也难以抵挡现实带来的焦虑情绪。