以民众生活角度进行汽车行业新闻报道,热切期待各界人士提供线索/《左右观车》杂志于1月9日从海口传来报道——

在量产车型正式问世之前,众多新兴的汽车制造商普遍遭遇了“难产”的困境,小米汽车自然也不例外。回顾小米发布造车消息至今,它已不止一次面临“难产”的挑战,然而每一次的风波险阻,小米汽车都凭借坚定的信心成功化解,充分展现了“小米本色”的豪迈风范。

小米首次遭遇“难产”的历程,需回溯至2021年2月,那时小米正式宣布进军汽车行业。然而,由于官方透露的信息有限,加之不时流传的传闻在公众视野中此起彼伏,导致许多人开始对小米造车的能力产生疑虑,市场上充斥着各式各样的声音。

在进军汽车行业的常规做法中,小米本应大张旗鼓地展开宣传和造势活动,然而,它并未采取这一策略。这情形让我不禁联想到恒大集团,该集团在推广其造车计划时,投入了巨额资金。许多人可能还记得恒大许家印当时所提出的“买、合、圈、大、好”五字箴言,用以概括其造车之路。相较之下,小米在造车领域采取了更为内敛的策略,这一做法反而导致众多人对小米的造车计划产生了误解:小米真的有能力制造汽车吗?

自那之后,小米汽车项目再次遭遇了“难产”困境,而这一状况的起始点应当回溯至2022年11月。那时,有关小米造车项目可能被暂停的传闻不胫而走。即便这则传闻并无明确来源,却引发了公众广泛的猜测和讨论。

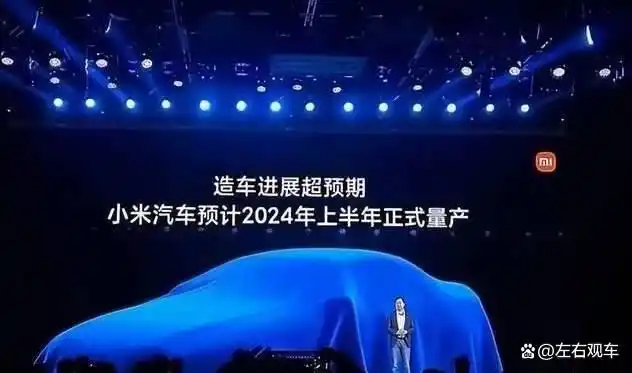

传闻四起,小米作出回应,宣称“小米汽车项目进展顺利”。紧接着,小米集团副总裁及首席财务官林世伟于去年11月23日的财报发布会上透露了小米造车的新进展:小米汽车研发团队规模已突破1800人,前三季度累计投入达18.6亿元,对于“2024年上半年实现量产”的目标,进展顺利,同时,目前芯片供应并未对小米汽车业务造成影响。

另外,市场还传来了一则相关的消息,据报,在11月初,亦庄新能源汽车研究院对外公布,预计小米的汽车制造工厂将在2023年的6月至7月间取得汽车生产许可,而这款新车型则有望在2024年的上半年开始大规模生产。

以上两则回应,无疑是对传闻的最好回击。

然而,出乎意料的是,在2023年的元旦佳节,小米再次因一则引发争议的“被难道”新闻,成为了公众舆论的焦点。

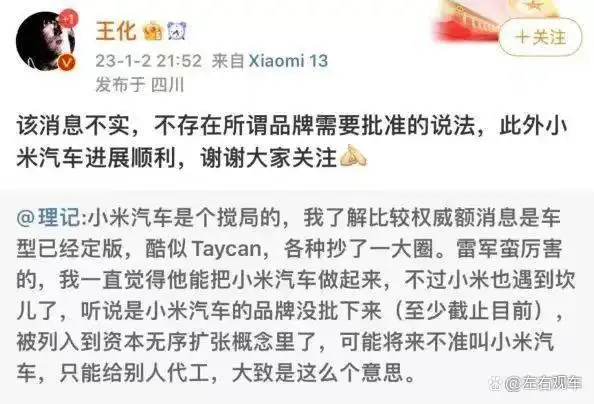

1月2日,一位博主在微博上透露,他所掌握的信息显示,小米汽车的车型设计已经确定,外观与保时捷Taycan颇为相似。然而,小米在造车之路上正面临挑战,原因是品牌尚未获得官方认可,未来或许无法继续使用“小米汽车”这一名称,转而可能需要为其他品牌代工生产。

这次传闻中,最关键的问题可能源自资质方面。据媒体分析,尽管众多供应商已经就绪,工厂也已开始建设,然而,关于造车资质的难题依旧悬而未决,成为笼罩在小米公司上空的诸多挑战之一。

小米公关部门的负责人王化迅速对此事作出反馈,明确指出相关传闻纯属虚假,“我们并未设立任何品牌审批程序,而且小米在汽车领域的进展一直非常顺利。”

历经三次生产受阻,小米汽车并未因这些无根据的传言而气馁,反而愈发显示出坚韧不拔的斗志。

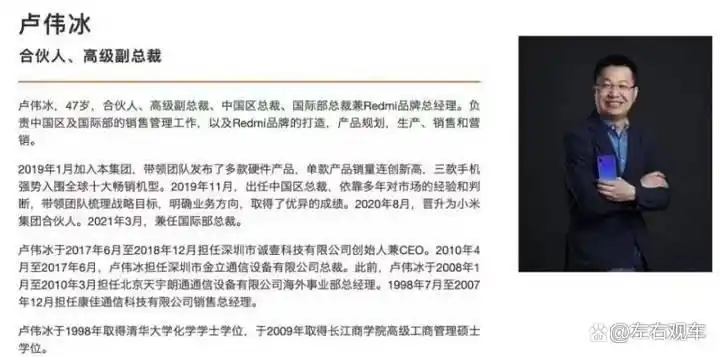

传闻传出后的次日,即1月3日,小米公司创始人雷军向全体员工发送了一封公开信,明确指出卢伟冰将晋升为集团总裁一职,并且王晓雁、屈恒与马骥也一并晋升为集团副总裁。这一人事调整,特别是卢伟冰接任已到退休年龄的王翔,标志着小米公司内部的一次传承与革新,对于公司整体及正在推进的汽车业务都将带来积极的推动作用。

雷军在公开信中提及,对小米来说,2023年标志着迈入一个全新的发展纪元,同时也是众多重大变革深入展开的关键时期。正如之前在全员信中所阐述的,公司正站在一个全新发展阶段的起点上。

实际上,雷军的公开信中透露出一个关键信息,即2023年对小米汽车而言至关重要。这是因为,根据既定计划,小米的新车型将于2024年上半年开始大规模生产。在这一年里,小米需全力以赴,确保量产车的顺利上市,这不仅是一项艰巨的任务,更是一份责任重大的“军令状”。