三分钟就能售出超过二十万部手机的成绩,小米专卖店门口用扩音器高喊“迟到一个小时就要等半年”,这些现象都彰显了小米YU7(参数|询价)的定价策略取得了显著成效。

目前YU7的最终订单量已经达到28.9万台,这个数额在正式签约前依然可以撤销,然而以往其他汽车品牌即便是预订单也不敢公布如此高的数据,这充分显示出YU7的极高人气。

与小米SU7定价时的反复权衡不同,雷军透露这次仅用了五分钟便确定了YU7的售价方案,在如今新车发售常被指价格过高的背景下,这份果断或许只有小米才具备

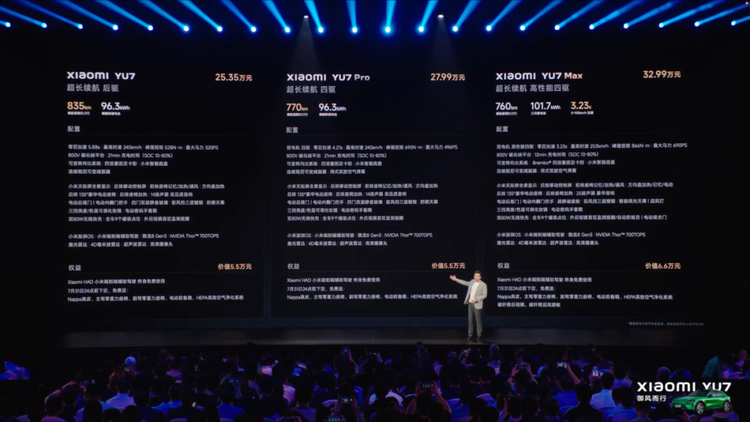

这次雷军没有虚张声势,25.35万至32.99万的定价确实不是先前网络上流传的23.59万,而且确实比SU7的基础价格高出了将近四万元。

先前雷军在提及YU7售价的微博下,确实收到众多点赞的评论,这些评论普遍指出YU7的硬件配置若想卖到25万元以上,恐怕难以吸引消费者购买,但小米方面显然另有打算,从SU7的初步尝试,到SU7 Ultra的奋力冲刺,其市场策略并非单纯依靠价格优势来开拓市场,这显然是雷军所追求的目标。

而实际情况是,小米拥有非常充裕的SU7订单,这给了它一次挑战更高水平的底气,即便未来需要根据市场反应进行修正,至少目前来看并不吃亏。

雷军对特斯拉不屑一顾,这款产品定价远超众多竞争对手,但销量却持续领先。

小米非常明白,仅仅依靠价格是无法真正取代特斯拉的地位的,3分钟内下单超过20万辆的业绩,也彰显了小米策略的成效。

YU7,真的贵吗?

说实话,如今大家已经适应了价格竞争,25.35万元起售价的YU7并不算划算,特别是对比智界R7、极氪7X、智己L6、小鹏G7这些售价大约在23万左右的同类车型,更没有计入外观内饰颜色、轮毂、碳纤维这些选装配置的额外费用,还有充电桩的安装费用,这些费用都无法用权益来抵扣。

雷军表示,只要启动追赶,就处在胜利的进程中,小米YU7再次验证了这一点。

事实上,先前技术展示活动时公众的普遍看法相似,YU7几乎无法再实现太多突破,不过小米的精妙之处在于,它能够将许多人共享的技术,集中起来发挥到极致,无论是生产电子设备,还是制造汽车,都是这样。

尽管有人形容小米为“抠门”,但该公司最终依然能够推出一款在价位与使用感受方面都相当合理的商品。

在续航能力方面,YU7初始就配备了96.3kWh的庞大电池组,虽然其能量消耗情况相比特斯拉Model Y仍显不足,不过依靠电池容量的巨大优势,它的最终行驶里程明显超越了同档次的其他车型。

安静性方面超越传统燃油车是意料之中,与特斯拉Model Y相比也毫不逊色,然而连三角窗都采用了隔音夹层的玻璃,这无疑体现了制造商的用心,同时也能为驾驶者带来比保时捷Cayenne更强烈的情感体验。

在生态方面,车辆配备九个磁吸接口,能够进行功能扩展,也可以通过定制按键实现副驾驶专属控制功能,这既降低了汽车制造的物料开销,又增加了周边产品的销售收入,同时为用户带来了丰富的个性化定制选择,这样的技术实力目前只有小米能够实现。

如今汽车市场,想在二三十万价位的车上实现令人惊叹的革新确实很难,小米YU7的天际屏全景展示算得上是相当不错的创新,但YU7的优势在于它能将那些大家习以为常的功能做到极致,并且针对当前用户普遍感到困扰的问题着重改进。

电动车引起的眩晕感,是社交网络中许多人反对电动车的关键因素,小米与复旦大学附属华山医院、首都医科大学附属北京同仁医院合作开展试验,探究晕车的生理表现,并据此设计缓解眩晕的功能模式,该模式启用后,眩晕现象的发生概率减少了百分之五十一,眩晕现象的出现时间推迟了十六个百分点。

或许其他品牌的设备也具备类似“平稳制动”之类的特性,然而获得专业医疗机构的认可,目前仅小米公司实现了这一目标。

SU7的用户群体构成中,女性车主所占的比重似乎让不少人感到意外,因此在YU7的功能配置上,不难发现许多专为女性用户考量的设计元素或市场推广亮点,例如具备出色隔热效果的EC智能调光天幕,尽管这项技术其他品牌早已采用,但一项“较之物理式遮阳帘拥有更强隔热性能”的实证测试,迅速超越了对手产品的竞争力。

此外存在所谓“一语即寻车”的功能,其他厂商的部分产品同样能将车位编号拍照后传送到个人设备,不过小米公司在此基础上运用了多种交互方式的技术,不仅形象地体现了人工智能和多样化交互手段对驾驶生活便利性的改善,并且迅速让用户注意到这个也可视为驾驶生活常见不便的功能,最终转化为了产品的显著优势。

仔细审视YU7的各个配置参数,就会发现它的配置丰富程度,其实并没有比其他品牌的产品高出多少,然而几乎每一项配置参数,都要略胜一筹。

因此重新审视最初那个疑问,YU7价格高吗?确实不低廉,但它同样能够提供充足的应用效益与心理满足感,甚至可以让人不去在意它的“经济性考量”。

YU7,到底能卖多少?

开售一个小时之后,小米公司发布了宣传图,上面写着首小时销量超过二十八万九千部。我们来看看SU7的销售情况:四分钟内销量达到一万,七分钟内销量达到两万,二十七分钟内销量达到五万,二十四小时内销量为八万八千八百九十八部,而YU7则轻松超过了它。

当年或许没人预料到SU7会这么受欢迎,连黄牛都没想到,所以现在大家争相预定YU7,其中确实有从众心理,但这足以证明YU7的热度很高。

这种征兆提前一天就显现了,小米汽车在YU7正式推出前一晚,在社交平台上发布了《小米YU7购买前注意事项》,不到一天的时间里,仅微博的阅读数就突破了四十万。

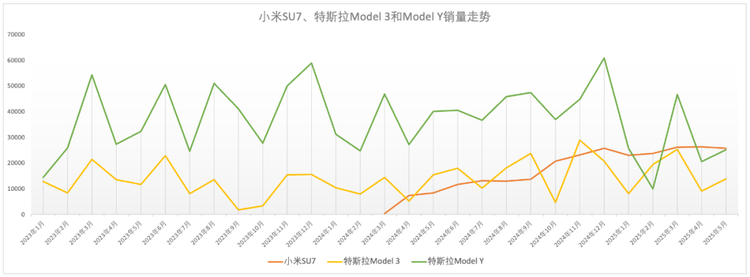

如果忽略生产能力的制约,拿SU7同特斯拉Model 3的销量走向相比较,YU7七月卖出五万辆根本算不上什么。所以说,不论怎样,导致小米YU7销量受挫的,或许仅剩下产能方面的瓶颈了。

那么小米能产多少车呢?

YU7开始售卖的时候,小米汽车第二家制造基地宣告落成,第三家基地的选址工作刚完成。现阶段,仅有的第一家工厂规划年产量为十五万辆,但上一年实际送出了超过二十四万部SU7,近几个月销量稳定在二万五千部以上。规模相当、设计产能与首期基地一样的第二家工厂,原则上也能够达到相似的产出水平。

这绝非最终状态。首先小米的生产能力尚有提升余地,其次公司可能会把更多制造资源集中用于YU7。

发布活动上,小米为尚未收到SU7和SU7 Ultra定制的用户提供了临时更换机会,这一举措对于众多等候已久的SU7购买者而言,倘若能迅速获得YU7的购买资格,无疑是一个极好的替代方案。依照特斯拉Model 3和Model Y的市场销售情况来推算,YU7有可能会在某个层面吸引部分原本打算购买SU7的消费者。

若小米能优化其生产配比,并且二期制造基地逐步提升效率,那么YU7实现月销量超越特斯拉Model Y的佳绩,应当相对容易达成。

对于竞争对手而言,大概只能期待YU7漫长的等待时间和价钱偏高所带来的空隙了,这确实无情,不过也很实际。

大公司视点

先前YU7初次问世那会儿,其受到的关注程度和外界评价,好像都不及一年前SU7推出时的景象,不过现在YU7正式发售的成果,却让人不由得联想到昔日的通用汽车和当下的比亚迪。

大众与比亚迪的产品,具备多少值得称道的独特之处呢?可以说,几乎没有。然而,它们之所以能长期占据市场主导地位,关键在于将人们早已司空见惯的产品,经营得无懈可击且恰到好处,几乎寻不到明显的缺陷,这恰恰满足了大多数选车者的根本需求。

小米则表现不俗,产品功能全面且没有明显缺陷,再加上雷军个人品牌的强大号召力,其经典设计更是堪比保时捷和法拉利,可以说在大众和比亚迪这些普通品牌之上,又增添了高端品牌的品牌内涵和情感共鸣。

汽车领域对于雷军及小米存在诸多议论,然而无可否认的是他们精准把握了顾客的真正需要,这并非随便标榜重视用户的企业所能办到的,而是需要在产品构思到宣传推广的各个环节都透彻理解人们的心思。

当业界还在相互比拼价格时,雷军已经能够从容地提升小米汽车售价了。由此可见,打造优质汽车才是关键所在。