最近两天在读者群里发现部分人留言,称自己为全职妈妈,经常整日待在家中,长时间观看视频内容,对许多事情提不起兴趣,处于一种懒散状态,内心却感到不安,却又缺乏行动力。

这其实是一种普遍存在的生活情形。我和众多承受抑郁情绪的访客一同服务,他们的情况大多如此,在上班期间常常拖延事务,而在下班之后则选择待在家中,无所事事地躺着,或者长时间地玩弄手机。

如今假期,不少学子在家中同样如此,许多自由工作者(个人经营者)也相同。身为独立执业的心理辅导师,我亦会遭遇类似情况。

这是一种很普遍又很具体的生活状态问题。

首先,要明白这种情形。处于此种状态的人,在外部条件上确有某些共性,例如专职家庭主理者、无固定雇主的职业者、休假的学子以及平日上班周末闲居的职员,他们彼此间有个共同特征:缺少来自外界的强制性时间安排。

家庭主妇从事的家务活动时间灵活多变,自由职业者不受打卡时间的限制,学生假期期间以及平时周末留在家里的上班族,他们的时间安排也比较松散。

一个人支配的时间比较灵活,需要严格要求自己,实现良好的个人掌控非常困难。很多人都要依靠外部的规范来促使自己做事,缺少自我约束能力。而且现在正值炎夏时节,室外三十多度的酷热,在家中享受空调的清凉非常惬意,人们自然就更想待在家里。

其次是内在动力的匮乏,这些人某个阶段会失去内在驱动力,不清楚人生方向,对多数事物提不起兴趣,看似沉迷于手机,其实没有任何活动比玩手机更吸引他们,也没有任何事项能激发他们行动的意愿。

比如,家庭主妇操持家务这件事,天天进行,明天仍需继续,家事永远处理不完,循环往复,也令人感到厌烦。

此外,生理方面的状况,或许近期你会觉得身体非常疲惫,在酷暑时节,多数人缺乏足够的能量和活力从事其他活动,因而只能躺着玩手机,这种方式最为省力。

首先,要明白自身的处境,然后才能接受当下的生活形态,允许自己“身体处于静止状态而精神却很不安”的这种矛盾心理,在领悟之后才能着手调整。

1、去罪恶感,停止自我攻击,允许自己躺平。

我们这些东亚人从小就被教导要“勤勉”“奋斗”,很多人在放弃努力时会感到羞愧和内疚,会因此焦虑不安,甚至会自我批判为“懒散”“缺乏上进心”,不允许自己松懈,结果就是既无法真正躺平,又无法继续拼搏,内心更加煎熬。

如同陷入泥潭,停止徒劳的抗争,倒是个更合理的决定。此刻选择安于现状,反而能减轻煎熬,避免痛苦进一步加剧。

不安情绪来自“想做却无力完成”的自我苛责。先丢掉自责心理、羞愧情绪,对自己说:身体需要这段调养时间,歇息是没问题的。偶尔放松是平常的生活状态。

2、打破恶性循环黑洞。

有没有察觉到,随着手机使用时长的增加,活动意愿会逐渐降低?因此,可以尝试开展一项手机使用限制活动,目的是压缩在手机上的时间,以此协助自己摆脱懒散的状态。

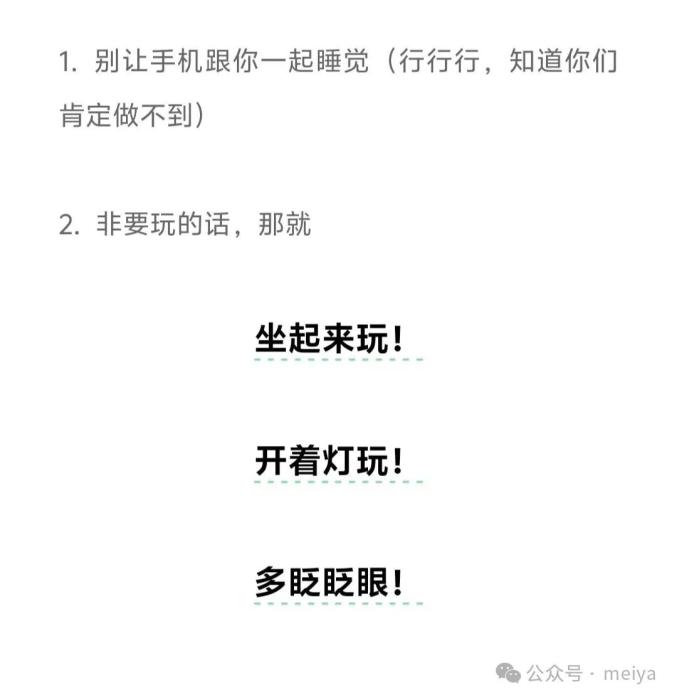

比如把充电设备放到洗浴间(非睡眠区域),明确“看手机要直身看不能平躺看”。空间间隔加大使用难度,每天节省一两钟头屏幕时刻就算达成目标。

例如设置一个闹铃来告诫自己停止使用手机。许多人玩手机会持续到凌晨两三点,从而损害睡眠质量与体力,进而引发次日内心的懊悔和工作的低效。可以尝试设定一个在午夜时刻响起的通知,以此提醒自己终止手机活动,将设备放下并准备休息。

闹钟响起,问问自己:我是选择继续玩手机,还是选择睡觉?

偶尔,一个铃声的响起便足以影响个人,使人意识到自身举动并非不可调整。

例如可以用声音节目来替换影像内容。我习惯于烹饪期间收听广播节目/音频书籍/部分公众号刊载的长篇文字。近期在微信读书平台上聆听了数部作品,通常是在烹饪并且洗漱的时段进行。

听声音可以让我们暂时放下不停浏览视频的手机,短视频的制作方式就是为了让人快速获得满足,持续给予大脑激励,因此人们很容易沉迷其中,难以停止,而听觉内容能够激发思维活动,却不太容易分散注意力。

3、具体化生活内容,建立最小锚点。

我在早前的文章里反复提及“具体化”、“微习惯”、“五分钟法则”这些理念,这是为何呢?

因为这是一种无痛且快速改变的方法。

每天只需完成一项耗时五分钟的基础工作,例如,暑假留在家中的大学生可以设定目标,比如说,先专注阅读五分钟的专业书籍,任务达成之后立刻给予自己奖励,比如享用喜爱的零食或者观赏一集心爱的动画片。

全职家庭主理人在家中,能够对自己说,先只清理五分钟的地板区域,随后再整理五分钟客厅空间。

这种做法旨在借助微小的步骤来逐步建立“我能够完成”的自信心,并且利用积极的回应来提升个人的热情。

4、重建环境,给自己建立容易行动的环境。

我会鼓励准备复习考试的人去图书馆、咖啡馆之类的地方学习。

我是一名职业自由人,经常在家中从事工作,当遇到不想动笔的情况时,会离开住所前往社区内的咖啡厅,以伪装成在办公的状态,由于那里有众多人士正对着电脑忙碌,这种环境能让我产生仿佛参与集体工作的错觉。

为自己寻觅一个能激发行动力的场所,比如个人书斋,抑或公共阅览室、休闲茶座,又或者可以与共事伙伴、友人住所相结合。

空间秩序、环境的改变会重塑心理秩序。

5、身体先行,用身体带动自己,激活自己的行动力。

当内心处于既想静止又感到不安的状态时,我偶尔会尝试一种看似有些滑稽的方法来打破这种状态并唤醒自己,我会立刻起身做几次扩胸动作,或者将双臂举过头顶翻转手掌进行伸展,同时对自己发出一声短促的呼喊,比如“喂”或“啊”,并且在这段时间里将意识集中在身体各个部位的感受上。

这种做法带有行为主义色彩,也体现了正念理念,它能够阻断消极想法,促使个体专注于此刻,同时也有助于情绪的疏导。

也可以那样做,当你平躺却心神不宁时,马上做一个简单的肢体活动,或者立刻用力扯碎废纸并高声喊叫,让身体先开始活动,让身体引导自己。

6、尝试做一些自己喜欢的事情,找到自己的动力。

当你感觉提不起精神去行动时,不妨扪心自问,内心是否存有一丝对某件事的向往,哪怕只是微乎其微的喜欢。比如看看手机,留意一下自己通常沉迷于哪些类型的短视频内容。

做一点自己喜欢的事情,哪怕是几分钟,也能增加我们的动力。

譬如在夏日夜晚短暂离家,体验微风清爽。又可准备新鲜水果,搭配酸奶制成美味甜品,细细品味。或者欣赏一首往昔歌曲,领会经典旋律的独特魅力。

找到自己钟爱的活动,体会由此带来的快乐,能让你更有干劲,并且充满活力。

人的精力补充跟季节更替一样,也有规律可循。需要经历蓄积和释放两个阶段,才能维持稳定状态。

身体能量不足20%时,强行活动会导致功能停滞,需要给自己留出休息时间,可以允许自己持续低迷,维持“工作片刻,休整良久”的模式,待基础能量回升至50%以上时,行动力和积极性会自行增强。

以这种随遇而安的心态,使用手机时我们也能乐在其中,不会自我折磨,更不会感到忧愁。

玩手机不伤眼睛的方法

真正的重启需要从不再急于重启做起。如同陷入泥潭之中,越是用力摆脱,陷得越深,唯有保持不动,慢慢挪动身体,才是脱身的正确方法。

当你整日在家无所事事玩着手机感到心烦时,你需要的不是责备自己,而是要成为自己的“和煦引导者”——当身体表示“无法完成”时,协助它把目标分解成小步骤;当大脑认为“毫无价值”时,陪它到窗前欣赏云彩和花朵,从细微的调整做起,逐步让自己重新积攒精力。

如同草木在沉睡之后抽出新枝,人的身心与日常都有自身的规律。要摆脱“消极”状态,必须打破能量不足的循环,并非依靠意志力硬撑,而是通过细微举动重塑内在秩序,给予自己从容的激励和能量,从而重新点燃自身的活力。

meiya拥有中国人民大学心理学硕士学位,具备国家二级心理咨询师资格,其咨询理念融合多种流派,是一位资深的心理咨询工作者,同时也是心理教育领域的讲师,从业已经十二年,个人接受过以及引导过的咨询时长总计超过六千个小时。这位作家年纪轻轻就成名了,26岁就推出了首部作品《慢慢来,一切都来得及》,这本书非常受欢迎,销量突破了五十万本,后来他又陆续创作了《慢慢来,让灵魂跟上来》《你值得拥有最好的一切》《改变,从接纳自己的不完美开始》《认识你真好》等多部作品,他不仅对心理学和写作充满热情,也非常喜欢园艺和亲近自然,自己还开设了一个原创心理类公众号“meiya”(ID:OneStepUp)

这棵种了八年的树木长势平平,却首次绽放了花朵,令我感到十分意外。前些日子已有几朵花开,这几天又冒出一些嫩黄夹杂着嫩绿的花朵,色彩十分明快,这些花朵的形态与凌霄花颇为相似。

通过浏览网络,了解到幸福树绽放花朵极为罕见,这种现象并不普遍,必须达成特定的培育要求,诸如接受充足的阳光照射、维持恰当的温度环境、配合适宜的水分和肥料供应,并且要经历一定的岁月积累,通常需要悉心照料三年以上,才能汇聚充分的营养,从而促使花蕾萌发。

但是这棵幸运树既没提供太多阳光,也没有施加肥料,仅仅每天给它浇些水,结果它竟然也绽放了花朵,真是幸运树让我感到无比快乐!