小米汽车热度延续

尽管茅台的传奇故事已经落幕,然而小米的第二辆汽车却承接了这份“热度接力棒”。

原本众人皆知小米涉足汽车领域必将大放异彩,然而其呈现的业绩竟令人瞠目结舌。

2016年,特斯拉Model 3的销量订单创下了全球纪录,短短24小时内便售出了11.5万辆。而在发布一周之后,预订量更是激增至32.5万辆。

自那时起,马斯克便深陷于产能的困境之中,进而衍生出诸如搭建帐篷进行汽车制造、高层管理人员在生产线旁休息等颇具传奇色彩的轶事。

小米YU7的火爆程度令人咋舌,数据公布后令人震惊——短短3分钟内,预定量便突破了20万台,1小时内更是飙升到28.9万台,而开售18小时后,锁单量已高达24万台。若以此计算,这一成绩几乎相当于小米SU7发布时的三倍。若将此订单量与2024年众多汽车制造商的销售额相较,YU7的单车订单量可与零跑汽车的29.37万辆持平,亦能逼近特斯拉Model 3的36万辆,甚至与比亚迪元PLUS、秦PLUS DM-i等热门车型的约30万辆相媲美。

小米YU7提车周期长

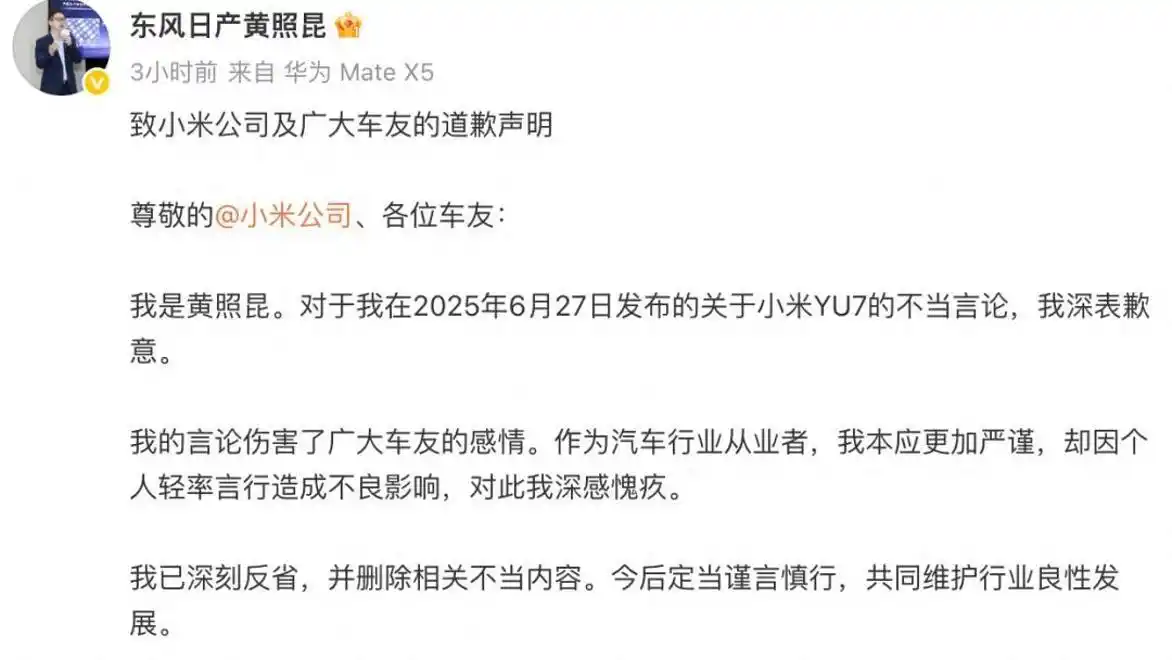

自然,每当有极为火爆、极具爆炸性的事件发生,便会激起一连串的连锁效应。网络上争论不休,汽车企业的高层管理人员纷纷删除帖子并公开道歉,甚至有些车企和媒体对于究竟发生了何事都感到困惑。众多人的情绪变得激动,也有人因此承受了相应的损失。

瞧,订单数量之巨令人咋舌,这直接扰乱了市场原有的供需平衡,同时也瞬间改变了竞争的态势。

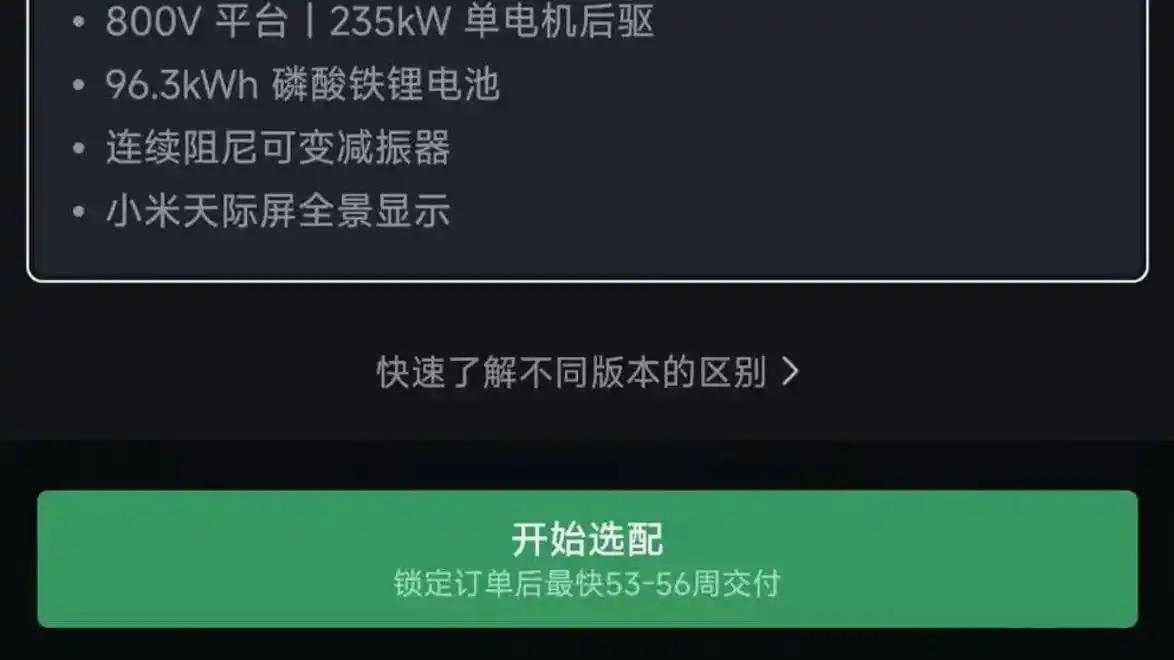

小米APP最新数据显示,小米YU7系列车型的交付周期已延长至令人难以置信的程度。即便是最快的情况,消费者也需要等待33周,相当于半年的时间。在6月28日,标准版车型的交付周期介于53至56周之间,Pro版则在48至51周,而Max版同样需要等待33至36周。这样的速度,简直比等待快递还要缓慢。

小米汽车订单激增

6月28日当天,以及该车型上市后的首个周末,购车周期有可能进一步延长。目前,从销售渠道传来的信息显示,周末期间,排队和试驾的顾客数量显著增加,导致订单量迎来了新一轮的激增。截至目前,2025年6月9日之前,小米汽车在中国市场的门店数量已突破300家。周末伊始,位于北京的销售人员便透露,每家店铺平均已收获超过三十份新订单,若保持此增长态势,小米YU7的预定总量将迅速攀升,有望在不久的将来突破三十万辆大关。

小米汽车产能紧张

小米官方披露,目前其产能存在较大空缺。小米汽车的生产主要依托北京亦庄的一期工厂,而二期工厂的正式投产预计将在7、8月份。一期工厂的年设计产能原本为15万辆,换算成月产能则为1.25万辆。然而,通过实施两班制工作和生产线优化,月产能已提升至2.4万辆,进而使得年产能可达30万辆。

至于二期工厂,其年度计划产量同样设定为15万辆。然而,鉴于一期工厂在制造SU7车型时所经历的增速挑战,预计今年二期工厂的产量将大约在6万辆上下。因此,从整体情况来看,小米汽车今年的产能确实显得有些吃紧。

2026年才能提车

所以很明显,很多人得等到2026年才能拿到车。

截至目前,已有三部分人群承受不住压力:首先是其他汽车制造商的销售队伍,其次是这些企业的研发与工程技术团队,最后则是部分消费者。

小米YU7冲击传统车企

其他汽车制造商的销售团队内心深处都清楚这一点,例如东风日产高层删帖致歉的事件便足以证明。目前,小米YU7的销量异常火爆,购车等待时间甚至长达一年以上,这实际上是在对粉丝的忠诚度进行考验。然而,这同样也是众多其他车企销售团队的内心所想,他们只是没有公开发表出来而已。

目前汽车市场的增速已不再迅猛,业界普遍认同,市场格局已从追求“增量”转变为关注“存量”。换言之,竞争焦点已从争取新客户转向如何维系现有客户,以及如何从竞争对手那里夺取客户资源。

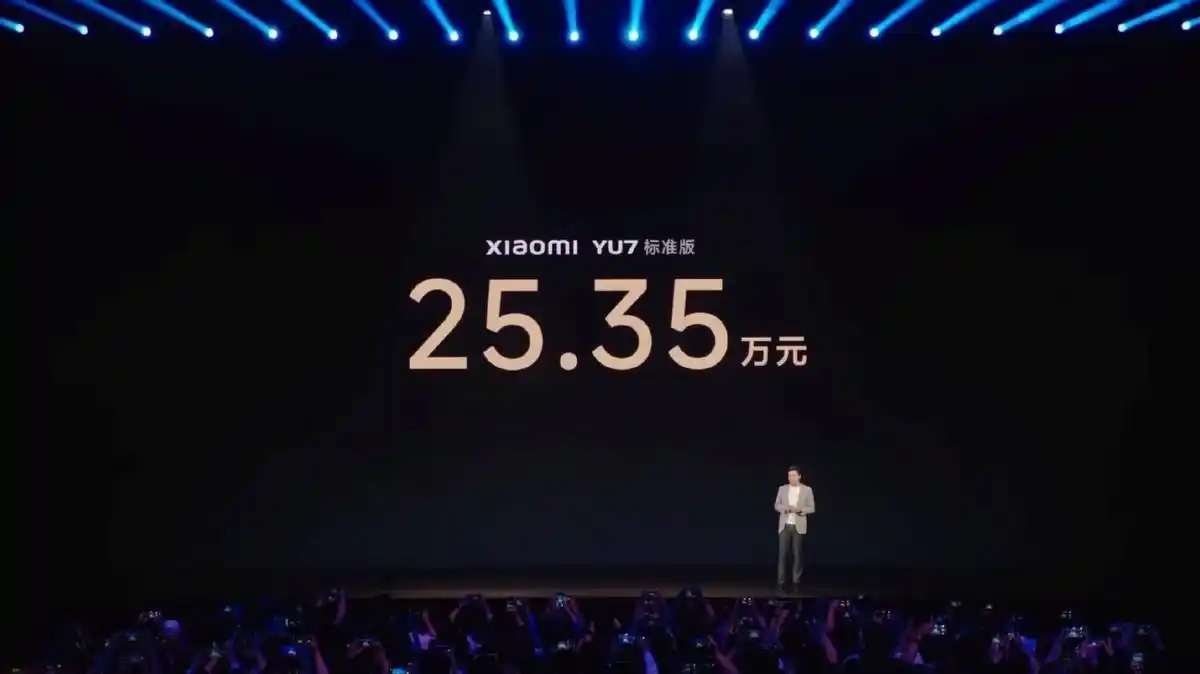

因此,小米YU7这一车型在一定程度上吸引了原本锁定在25至30万元价格区间的消费者,对于其他汽车制造商而言,这无疑造成了相当大的影响。

国产车市场新变化

尽管业界存在不同的观点,有人认为“小米YU7销量火爆实际上是个积极的信号”,这主要是因为它削弱了特斯拉Model Y的神话地位,并改变了人们对国产汽车的看法。此外,由于目前购车周期异常漫长,这或许会导致部分消费者开始转向考虑其他国产SUV品牌。

小鹏G7、理想i6等新车即将面世,与此同时,智界R7、蔚来ES6、极氪7X等在售车型,它们的定位与YU7相近。然而,根据实际的销售数据,这种观点似乎并未得到证实,市场的反响也并不如预期那样热烈。

小米YU7购车人群特征

购买小米YU7的消费者具有几个显著特点。首先,他们明白可能需要等待较长时间才能提车,然而仍然愿意尝试;其次,他们对车辆的外观设计情有独钟,认为其外观美观;再者,他们购买YU7并不仅仅是为了日常出行,更是看中了小米构建的完整生态链,包括智能家居、手机以及穿戴设备等联动体验。

审视第三方提供的数据,我们发现小米YU7的成交价格已攀升至26.6万元,略超奥迪,具体为26.5万元。由此可见,购车主并非资金短缺,他们并非单纯追求超高性价比,实际上他们更倾向于年轻化,追求的是科技体验以及品牌生态。

由于这些特性,众多消费者倾向于选择“退而求其次”的方式更换车辆,但实际上这并非易事。试想,他们之所以青睐小米的生态系统,不仅是因为他们愿意耐心等待,而且经济条件也允许,因此,更换其他品牌的车可能难以吸引他们。

小米官方同样对转单行为进行了限制,推出了“三证合一”的举措,尽管如此,仍有众多消费者寻求其他途径,只为尽快拥有YU7。与此同时,在众多车企的销售团队中,能与YU7相抗衡的车型寥寥无几。例如,理想i6主要面向家庭用户,蔚来ES6凭借换电技术略占优势,但总体而言,YU7的吸引力依然十分显著。

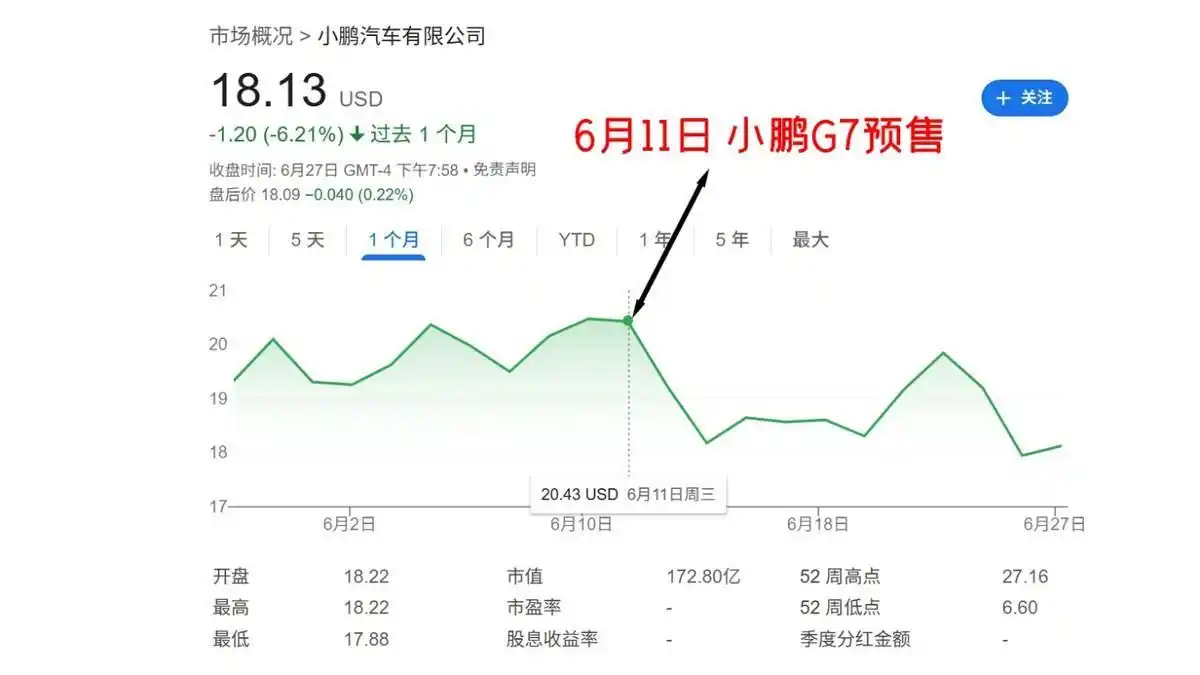

车型热度影响股价走势

众多车型或许只能沦为“牺牲品”,以小鹏G7为例,这类车型在市场上的关注度相对较低。其发展过程中的一个重要转折点便是预售阶段。在预售活动开展前,公司股价持续攀升,似乎风光无限;然而,预售开始后,股价却突然大幅下跌,仿佛遭遇了“闪崩”。这一现象反映出资本市场对它的看法与消费者相一致——普遍持怀疑态度。

除了众多车企销售团队承受巨大压力之外,还有一类人会在这种情况下感到“破防”,那就是研发、工程部门以及负责产品定义的团队。而第三类人则是那些在过去三年中深受汽车价格战影响的人群,尤其是热衷于汽车的发烧友,他们对价格波动尤为敏感,也更容易出现情绪上的波动。

小米YU7产品力挑战

在小米YU7销量异常火爆的背景下,网络上掀起了一阵热议。人们纷纷探讨,若不考虑雷军个人的影响力,小米YU7的产品实力究竟是否足以经得起考验?

据可靠信息来源透露,目前市场上小米YU7销量最高的版本为配置较高的Pro型,售价为27.99万元,其CLTC续航里程可达770公里。

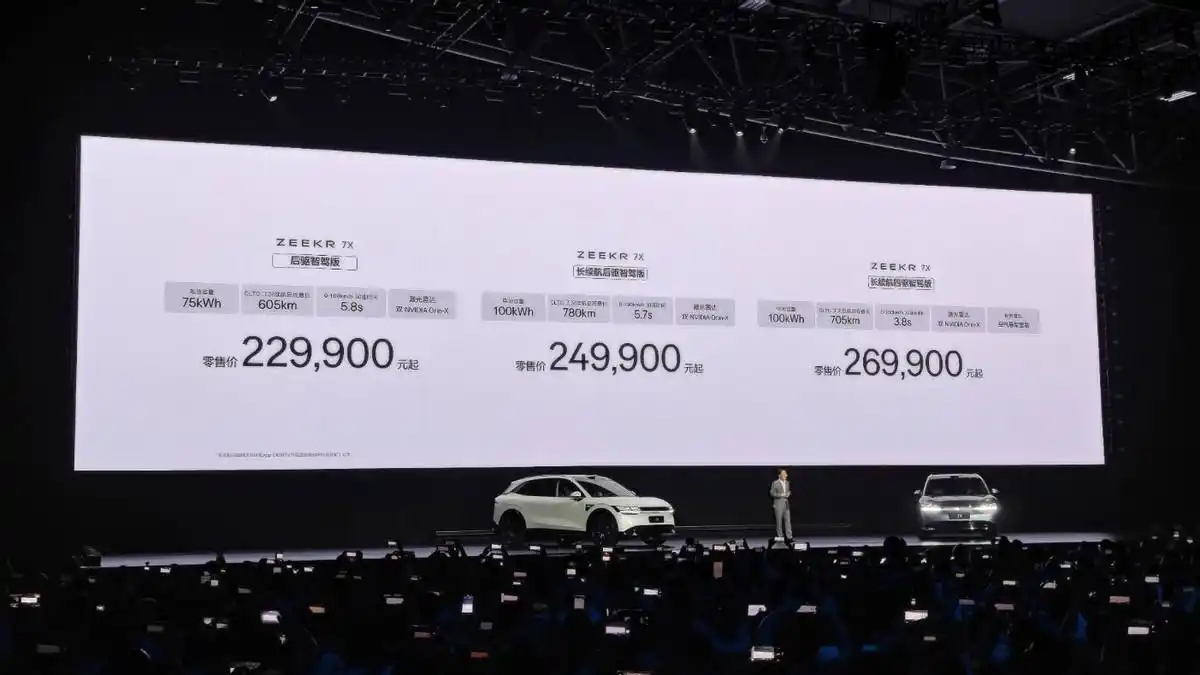

极氪7X与该技术平台相似度较高,实际上具备一定的市场竞争力;更进一步,它的实力完全可以与小米YU7相媲美。

参数实力强劲,但销量才是关键

极氪7X在多个方面表现出色,例如其最大功率高达475千瓦,这一数值远超小米YU7的365千瓦;在加速性能上,它仅需3.8秒即可从0加速至100公里,这一速度比小米的4.27秒有了显著提升。此外,极氪7X的三电系统质保期限更长,提供8年或20万公里的保障,而小米的质保期限为8年16万公里。在电池技术方面,极氪选择了三元锂电池,其性能表现更为出色;而小米则采用了磷酸铁锂电池,虽然该电池的安全性较高,但在能量密度和续航能力上或许略逊于前者。

然而,单纯关注参数并不那么关键。在超过20万元的市场中,销量才是真正的硬指标。购车者不仅关注配置,还会考虑品牌、声誉、是否有人使用过以及是否可靠等因素,这些情感价值和用户信任度有时甚至比参数本身更为重要。因此,即便参数再强大,如果消费者不认可,那么一切努力都将徒劳无功。

价格区间竞争激烈

仔细剖析,这恰恰是令众多“懂车人士”感到不适的核心所在。小米YU7的表现,实际上并未展现出如同问界M9与宝马X5、奔驰GLE相较时的显著优势。尤其是在25至30万元的价格范围内,它所面临的竞争者,都是已在市场上磨砺多年、各有所长的资深玩家。

科技圈对汽车圈的降维打击

因此,那些对汽车有深入了解的人,往往倾向于运用过去购车时所学的方法和技巧来做出判断,然而实践结果表明,绝大多数人最终还是赞同雷军的观点。

随着当前供需格局的改变,小米店铺的销售顾问们的态度也引起了公众的广泛讨论;他们并未如昔日那些加价销售的汉兰达或雷克萨斯ES销售人员那般傲慢,然而,从他们的言谈举止中仍能感受到一丝不易察觉的优越感。

实际上,造成这些“破防”现象的根源,并非仅仅是雷军的营销策略,亦非小米所倡导的“人车家”生态体系,更深层次的原因是,科技界对汽车界的应对策略,给人一种“降维打击”的强烈感受。

科技行业新玩法

昔日每当一款新车在市场上崭露头角,其他汽车制造商便会匆忙拆解车辆进行研究和效仿。然而,如今情形已大不相同,随着华为与小米的加入,即便其他车企如何深入分析并效仿,成功复制亦非易事。真正关键的差异,并非技术本身。

科技领域当前流行的是“品牌与流量”的结合,雷军在此基础上进一步创新,引入了直播销售和理财规划的理念。因此,购买小米汽车,不仅仅是获得一辆汽车,更是融入了一个完整的生态系统。而每一笔订单,也不仅仅意味着等待车辆交付,更转化为众人共享的盈利机遇。

品牌与流量的双重优势

品牌吸引流量,这一道理非常易于明了。华为与小米在科技数码领域早已声名鹊起,其手机、平板等产品的热销及良好用户评价,使得大众对这两个品牌形成了深刻的印象。就拿小米汽车来说,即便是小学生也对它有所了解,这一现象无疑为小米汽车带来了巨大的流量入口。

谈及事件营销领域,小米与华为在竞争中明显超越了那些传统的汽车制造商。例如,小米在纽北赛道取得的我国最佳成绩,以及华为在智能驾驶与自动驾驶技术领域所展现的全球领先地位,这些均成为他们品牌影响力的关键支撑点。

小米YU7订单投资逻辑

在小米YU7这一系列中,它采纳了茅台理财以及LABUBU的相关理念,并融入其中。

茅台的饮用方式颇具特色:鉴于其酒质易于储存且价值持续攀升,故每年生产的茅台酒中,绝大多数被消费,而留存下来的一小部分则转化为投资收藏品。待到未来价格进一步上涨,便可通过出售获利。

小米YU7同样遵循这一策略。其订单被划分为数个阶段:首批下单的客户能够更迅速地提车,他们大多数已经实现了盈利;至于那些在中间阶段下单的订单,随着新车型热度持续攀升,这些订单的价值也在不断提升,变得愈发珍贵。简而言之,便是“越早购买越能尽早享受,稍晚购买则更加划算”,甚至还有机会从中获利。

小米的订单玩法

LABUBU的玩法与此类似,起初它迅速走红,吸引了众多目光,随后在市场的炒作下,其价格不断攀升。然而,最关键的一点在于,随着博主们构建起自己的生态体系,话题和流量便源源不断涌入,使其成为了一个无需付费的“氛围营造者”。

实际上,小米汽车最为出色的特质,在于拥有雷军这一极具影响力的个人品牌,并且其在各种营销策略上运用自如。即便产品仅达到90分的水平,人们也会感受到仿佛达到了100分的卓越效果。

归根结底,小米已将订单价值挖掘到了极致。以小米SU7的订单为例,它可直接转化为YU7的订单,此举彻底颠覆了汽车行业长期遵循的规则。在传统汽车制造商眼中,这种做法风险极高,可能导致诸多生产难题,因此他们更偏好采取保守的策略。

雷军并未因这些变动而感到畏惧,小米对人类本质的理解已相当透彻。在这里,每个人都能发现属于自己的机遇与利益,而这并不仅仅局限于购车层面。这一点尤为令人感到惊悚。