自然,每当出现具有广泛影响力的现象时,往往会在其影响范围内引发新一轮的分化。这包括网络上的激烈辩论,车企高层人员的删除帖子并公开道歉,以及车企与媒体之间的困惑。在这个过程中,许多人情绪失控,同时也有诸多事物付出代价。

车企和消费者,三类人正在破防

在庞大的订单数量背后,直接颠覆了市场原有的供需格局,同时也改变了市场竞争的态势。

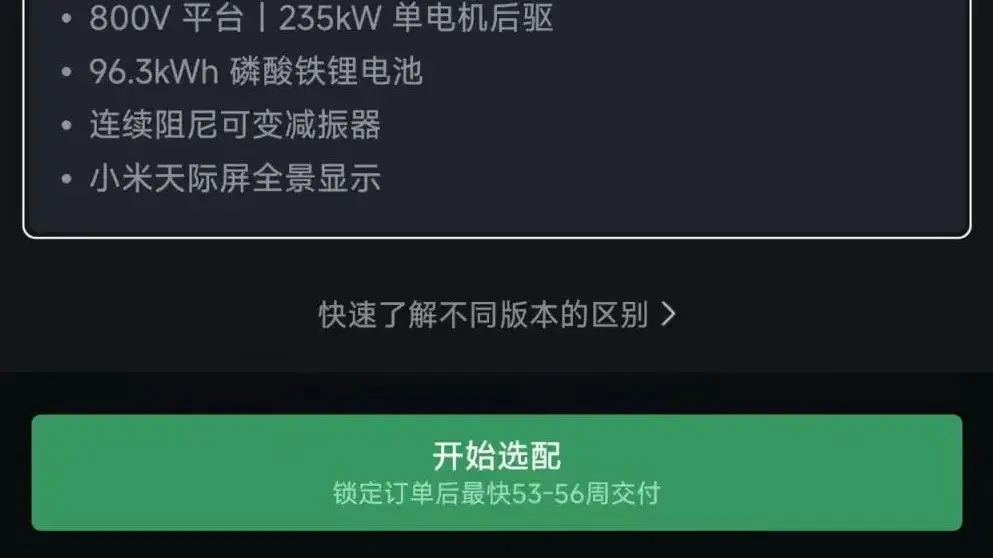

依据小米APP的最新数据,小米YU7共有三个版本,其中最快速提车的时间至少需要33周,换算成年份大约是0.63年。截至6月28日的数据显示,标准版车型的提车周期预计在53至56周之间,Pro版则在48至51周,而Max版则预计需要33至36周。

6月28日当天及其后的首个周末,提车周期将持续发生变动,据销售渠道传来的最新信息,经过周末的密集排队和试驾活动,订单数量预计将迎来新一轮的显著增长。截至2025年6月9日,小米汽车在国内的店面总数已超过300家。在周末的第一天,北京地区的销售顾问透露,每家店平均能够接到超过30份的新订单。这一数据表明,小米YU7的预定量将很快突破30万辆。

依据小米官方发布的消息,产能不足的问题十分突出。目前,小米汽车的生产主要依赖北京亦庄的一期工厂,而二期工厂计划在7月或8月投入运营。一期工厂的年设计产能为15万辆,月设计产能为1.25万辆。通过实行两班制生产以及生产线优化,月产能有望提升至2.4万辆,年产能则可达30万辆。二期工厂的年度生产计划设定为十五万辆,鉴于先前负责生产SU7的一期工厂在产能提升过程中的表现,本年度的预估产量目标为六万辆。

所以很显然,很多人要到2026年才能提车。

截至目前,已经有三类群体遭受了冲击,首先是来自其他汽车企业的销售队伍,其次是这些企业的研发及工程技术团队,最后是部分消费者群体。

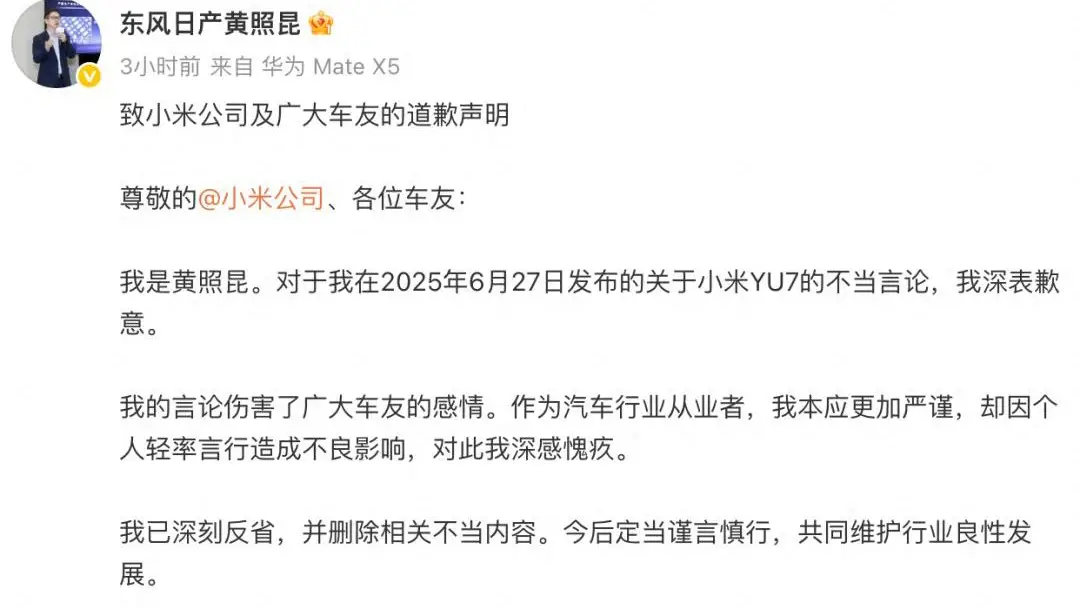

其他汽车公司的销售团队,可以参考东风日产高层删帖致歉的事件。针对小米YU7的订单激增,他们宣布提车周期将超过一年,这一举措无疑将是对品牌忠实粉丝忠诚度的考验。当然,这同样也是许多其他汽车公司销售团队内心所想的,只是他们未曾公开发声。目前,整个汽车市场并未出现快速增长,业界普遍观点已经转变为“从增量市场向存量市场转变”。因此,这款小米YU7车型,在某种程度上,已将25至30万元区间内其他汽车制造商的消费者需求大量吸纳。

尽管业界中有人持有不同看法,认为“小米YU7的销量激增是一件好事,因为它削弱了特斯拉Model Y的吸引力,同时也改变了人们对国产汽车的看法;而且目前超长的等待提车时间,也促使更多的人开始考虑购买其他国产SUV车型”。

所列举的案例涵盖即将与小米YU7一同面世的小鹏G7、理想i6,还有市面上流行的智界R7、蔚来ES6、极氪7X等车型。然而,根据终端市场的反馈,此类观点似乎并不准确。

购买小米YU7的消费者群体展现出几个显著特点:首先,他们明白提车可能需要较长时间,但仍抱有试驾的强烈愿望;其次,他们对车辆的外观设计评价极高;再者,他们购买小米YU7不仅仅是为了拥有一辆代步工具,更是看中了小米构建的生态系统。结合最新的第三方调查数据,目前小米YU7的成交价格平均为26.6万元,这一数字已经超过了奥迪的26.5万元。资金充足,不将最高性价比视为首要条件,目标受众相对年轻,这些显著特点共同构成了选择“退而求其次”的挑战。

调整了供需格局后,小米官方对转单等行为实施了“三证合一”的管控措施,尽管如此,仍有众多消费者为能尽快入手小米YU7而自行采取行动。至于其他汽车制造商的销售团队,仅有少数车型在与小米YU7竞争时具备显著的优势,例如专注于家庭市场的理想i6,或是支持换电功能的蔚来ES6等。

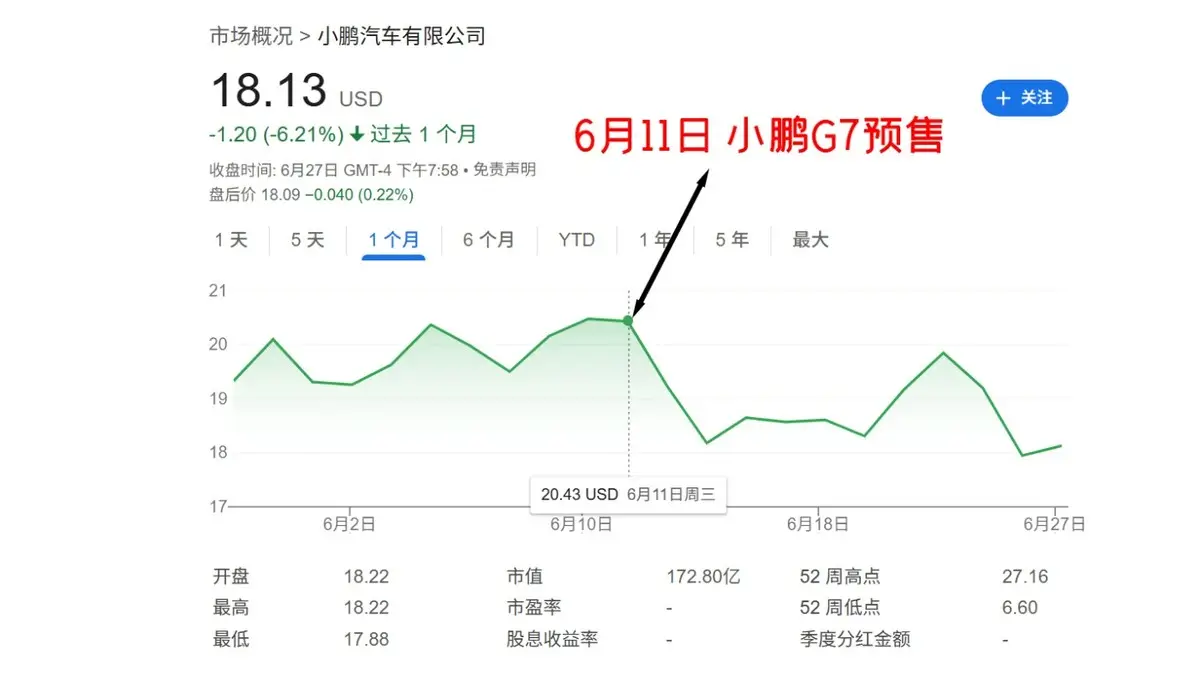

众多车型中,许多可能最终变成被市场遗忘的牺牲品,诸如并未受到市场特别青睐的小鹏G7便是其中之一。它的预售阶段构成了一个重要的转折点:在预售之前,股价一路攀升,然而预售之后,股价却出现了断崖式的暴跌。资本市场对小鹏G7的态度,与消费者对其的看法,呈现出高度的一致性。

“懂车”的老群体,也在破防

除了众多车企的销售团队面临巨大压力之外,第二类易受冲击的群体包括那些研发与工程团队,亦或称产品定义团队;而第三类群体则是在过去三年间,由于汽车价格战而形成的特定认知群体,特别是那些热衷于汽车的发烧友。

在小米YU7销量激增的背景下,一个备受关注的话题随之涌现。若不将雷军个人魅力考虑在内,这款产品本身的市场竞争力究竟如何?据销售渠道透露,小米YU7目前热销的车型为中配的Pro版,其官方指导价为27.99万元,CLTC标准下的续航里程可达770公里。

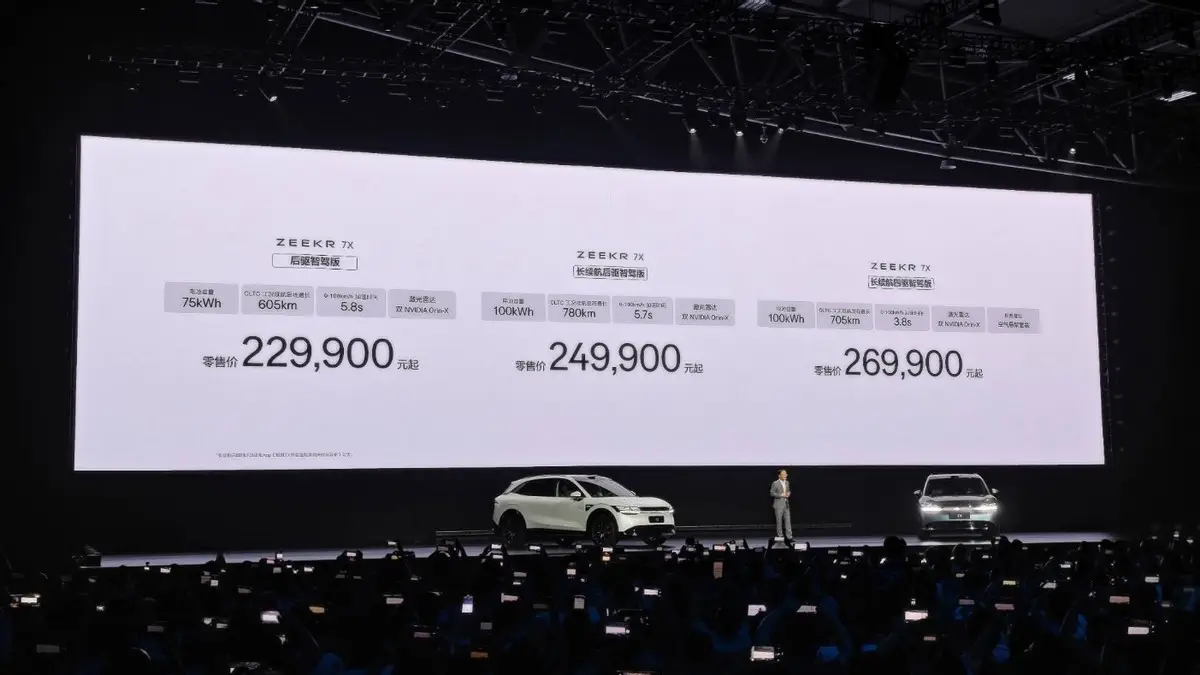

极氪7X与该技术平台高度相似,其明显拥有强大的竞争力。

极氪7X在性能上占据优势,其最大功率达到了475kW,这一数值超过了小米YU7的365kW;在破百加速方面,极氪7X仅需3.8秒,而小米YU7则需要4.27秒;在三电质保方面,极氪7X提供8年20万公里的保障,相比之下,小米YU7的质保期为8年16万公里;此外,在电池技术上,极氪7X采用的三元锂电池也优于小米YU7的磷酸铁锂电池。

然而,从销售数据的角度分析,在超过20万元的价格区间,参数的竞争并非决定性因素,反而需要综合考虑情绪价值、用户信任度等多方面因素。

细致分析后会发现,这恰恰是让“懂车人士”感到意外的地方。小米YU7所呈现的产品力,从本质上来说,并未展现出与问界M9面对宝马X5、奔驰GLE时的显著差异优势。在25-30万元的价格区间内,小米YU7所遭遇的竞争者,都是在激烈的市场竞争中拥有独特优势的强者。

因此,那些对汽车有深入了解的消费者更倾向于运用以往购车时的分析技巧进行预测,然而,实际情况表明,绝大多数消费者仍然赞同雷军所倡导的购车方式。

此外,伴随着供需格局的变动,小米店铺中的销售顾问在服务态度上,亦被众多消费者评价为,“尽管并未达到几年前因涨价而备受瞩目的汉兰达或雷克萨斯ES那种程度,但仍旧透露出一种根深蒂固的傲慢之气”。

实际上,导致这三种防御被突破的,并非仅仅是雷军的营销策略,亦非小米所采用的人车家一体化模式,而是整个科技界对汽车行业的进攻手段,其本质是一种降维打击。

在过去的汽车行业领域,每当一款新车问世并引发抢购热潮,同行业的车企便会对其展开拆解和深入研究。然而,华为与小米的加入使得这一现象发生了变化,即便众多车企对其进行了详尽的分析和尝试模仿,却依然难以迅速实现成功。这种差异的关键,并非在于技术层面。

科技界采用的策略是结合品牌与流量,雷军在此基础上又引入了主播带货和金融理财的元素,因此,购买汽车不仅仅是拥有了小米品牌的车,更是参与了整个生态体系,每笔订单不再仅仅是等待提车的时间长短,更是变成了每个人都能从中获利的机会。

品牌与流量紧密相连,这一点不难理解。华为与小米在科技数码产品领域均取得了显著成就,它们生产的手机和平板电脑等产品不仅销量火爆,而且赢得了广大用户的良好口碑,这些成就直接转化为公众对其品牌的广泛认知。以小米为例,即便小学生也能知晓其汽车产品,这一现象为品牌带来了庞大的流量入口。

再者,在事件营销层面,小米与华为均大幅领先于汽车行业。例如,小米在纽北赛道取得的我国首次突破,又比如华为在智能驾驶辅助系统及自动驾驶技术领域所取得的全球领先认知。

在小米YU7这款产品上,我们见证了茅台理财与LABUBU金融学理念的双重融入。

茅台的经营策略在于,由于它便于保存且价格持续攀升,因此每年生产的绝大部分产品都被消费了,仅有小部分转变为了投资品,待价格继续攀升后便会被卖出。而小米YU7的订单处理也遵循这一逻辑,那些能迅速提车的提前订单便于快速实现货币化,而那些处于中期的订单,随着新车型热度不断攀升,也逐渐显现出增值潜力。

LABUBU的模式亦然,它首先打破常规,吸引了尽可能多的受众,随后在市场的炒作下,其价值持续攀升。最为关键的是,随着博主生态的逐步形成,持续的话题和流量也应运而生,使其成为了一个免费的气氛营造者。

这也是小米汽车的一大优势,凭借雷军强大的个人品牌影响力,再加上对各种营销策略的巧妙运用,只要产品达到90分的水准,便能展现出超越100分的出色效果。

写在最后:

在根本意义上,小米已将订单的价值推向了前所未有的高度。以小米SU7的待交付订单为例,这些订单可直接转化为小米YU7,这一做法彻底颠覆了汽车行业长期遵循的规则。在汽车制造商看来,旧有的模式更为可靠,且对企业提供了更全面的保障。无需担心这一重大变化会引发生产等方面的难题。

然而,雷军并未因这种变化感到畏惧,小米对人性的理解已达到相当深度。在小米,每个人都能从中获益,都能抓住机遇,而所得的不仅仅是车辆,这一点尤为令人感到惊悚。