范增是秦朝末年声名显赫的智囊,其计谋高下,确实难以评说。

这主要是因为,正史上有关范增的记载,实在是太少了。

范增的生平在《史记》和《汉书》里都没有独立成篇的记述。他的相关事迹,只是分散在其他人物的传记中零星提及。关于范增的详细履历,包括家族背景,我们一无所知。

此外,楚汉相争之时,涉及范增的记载十分有限。即便在这些零星记录里,也仅描述了他的部分立场,却未说明他提出这些主张时的具体理由。譬如,范增曾建议拥立熊心为义帝,又曾在鸿门宴上主张除掉刘邦。然而范增内心究竟是如何盘算的,行动之前是否已制定周密方案,相关记载在史籍中均付阙如。

或许有人会问:缺少这些关于心态的记录,究竟有何影响?策士的职责,难道不正是为君主献上良策,指引他未来该怎么做吗?

对于这个情况,我们只能表达,不要被影视剧所迷惑!历史上真实的智囊,实际上是当代国家研究机构的雏形。一个真正的智囊,根本不是像影视剧那样,自己故作高深,在关键时刻为上级提供几个点子就完成了任务。

实际情况是,一个谋士,若想让自己的计策得到君主采纳,就必须先准备好充分的理由支撑,否则很难让君主信服,毕竟没有确凿的依据,谁又能断定他的建议不是凭空想出来的呢?

真正的智者,不在于替君主决定,而在于制定周全的计策,供君主斟酌和权衡的。

因此,考察那些在历史上声名显赫的智囊人物,他们的生平记载中,都收录了他们完备的思辨结晶。譬如张良有联合各路诸侯王图谋项羽的周密部署,诸葛亮有隆中对的深远谋划,贾谊有盐铁论的独到见解。正因具备这些思辨层面的严谨论证,我们才能够确认这几位人物的才智高度,断定他们堪称顶尖谋略家。

但是范增没有。

范增拥有的,只是在一些关键的时候,说了几句话而已。

由于这个缘由,后人对于范增的讨论,才会显得格外激烈。部分人觉得,他堪称能与张良比肩的顶尖智囊;另一些人则认为,范增其实才干平平。只是历史偶然将他置于那个位置,使得他的声望有所提升,然而范增本人的实力,其实完全不足以支撑起他的名声。

由于缺少充分的历史文献佐证,我们难以准确评估,范增的真正计策能力如何。不过可以大致梳理一番,范增在秦朝末年究竟实施了哪些行动。依据他这些行动,或许也能大致推测出,范增的实际能力。

范增在历史记载中共出现五次。首度露面,是他归附项梁之时。彼时陈胜吴广已遭屠戮,项梁正带领八千部众,刚离开会稽郡,着手联络其他反秦领袖,意图商议如何对抗秦朝。

就在这个时候,范增来到了项梁军营。

范增首次见于正史记载时,已届七十高龄,史籍有载,彼时他已年逾古稀,由此推算,秦始皇完成统一大业之际,范增正值五十多岁,而在历史上那场举世闻名的长平之战爆发之时,范增应当刚刚步入成年。

然而,首要的疑问便浮现出来:范增毕生多数岁月,恰逢战国纷争最为激烈的阶段。倘若他确是出类拔萃的智囊,为何在三四十岁之际,未能声名鹊起于那个动荡的战国年代呢?

要明白,范增年轻之时,正值秦国席卷四方的时期,彼时毛遂、信陵君、春申君、吕不韦等名士皆活跃于世,他们得以声名远播,可范增在战国期间却毫无建树,这是何故?倘若他确为顶尖智囊,为何不投身战国纷争之中,一展身手?

对于这个人,我们完全可以认定,范增是那种年纪很大才显露出才能的类型。也许,在战国那个年代,范增三十多岁到四五十岁的阶段,还称不上是顶尖的智囊,所以当时没有出来施展抱负。

当范增来到项梁面前时,他确实显露了某些才智。范增拜见项梁之后,首先建议项梁拥立一位楚国王族后代,让他担任新的楚王。这位楚王一旦被拥立,所有楚系势力的起义军便有了共同的领袖。项梁也因此机会,能够联合其他楚系武装,持续对抗秦国。

范增当初劝说项梁的依据,史书记载得很清楚。依据《史记项羽本纪》的内容,范增实际所说的,却是

陈胜失败原本就是意料之中的事。秦朝攻灭六国时,楚国其实是最没有过错的。自从楚怀王被秦国俘虏后一直未能返回,楚国人至今仍对他怀有同情,所以楚南公说‘楚国即使只剩下三户人家,也必定会灭亡秦国’。如今陈胜率先起义,却没有拥立楚国的后代而自己称王,他的势力不可能长久维持。现在您从江东起兵,那些楚国的旧将都争相归附您,是因为您世代都是楚国的将领,他们相信您能够重新拥立楚国的后代为王。

这段文字表明,范增确实具备相当高的见识。他识别出了楚系武装力量中潜藏的若干有利条件。可以推测,范增当时实际阐述的观点,远超历史文献所记述的内容。他应当全面地论述了支持拥立楚王的缘由及其益处。

因此项梁决定采纳这个意见,拥立楚王熊心为君。从那以后,项梁更加信任范增,任命他为首席军师。

那个选定拥立楚王熊心的决定,后来的结局,我们全都清楚。就靠着拥立楚王的这张王牌,项梁确实在非常短的时间里,聚集了众多楚地力量,迅速发展成秦朝灭亡后最强大的农民军队伍。而且,正是因为楚国拥立了楚王,其他国家没有拥立自己的君主,所以楚系起义军在秦朝末年显得格外强大。刘邦项羽,还有吴芮英布这些人,说到底,其实都属于楚系势力。

因此,范增的这套策略,不仅使项梁在短时间内,力量迅速增长,而且让楚国集团在秦朝覆灭后的战乱里,获得了主动权。

然而,此项决定,导致后来的项氏家族,面临了更为显著的束缚。那位楚王在获得拥立之后,显然不愿充当木偶,其后暗中更是施展诸多计谋,意图牵制项家。据此而言,范增的这个策略,实际上产生了某些负面效应。

第二次出场,则是在项梁死后。

拥立楚王之后,项梁迅速成为楚系势力中实力最雄厚的一位,但也因此招致了秦朝主力部队的注意,导致后来不久,他与章邯交战,最终被章邯击败身亡。

项梁牺牲之后,章邯立刻带领部队向北行进,打算消灭刚刚重新建立的赵国。

此刻,楚国境内,楚王熊心正打算派遣五万精锐部队向北行进,目的是驰援赵国。不过,需要指出的是,楚王所派出的这五万精锐部队,实际上是由项家掌控的军队。然而,关于这支援军的人员安排,却颇具看点。

全军统帅并非项家之人,而是宋义担任,宋义为楚国资深官员,曾担任令尹之职,其身份地位确实能够胜任军队领导,紧随宋义之后的是项羽,他是项家军队的实际承继者。

项羽离世之后,范增便成了众人关注的焦点,他直接被委派为这支军队的统帅,位列第三号关键职位。

这也就说明,当时的范增,并非仅仅担任谋士之职,而是确实掌握着军事指挥权。而且,当时范增不仅赢得了项家军的信任,甚至还获得了那位楚王的赏识!

这就很奇怪了。

我们自然能够讲,这是那位楚王特意图报,想要答谢范增先前建议拥立他的贡献。不过即便如此,范增当时仍然同时获得了两方的赞同。

这种能力,显然也很厉害。

后来到了巨鹿那场战役,范增却没再露面,或者说史书中再也找不到他的记载了。司马迁在《史记》里用了很长篇幅,具体描述了项羽怎样杀掉宋义,又怎样赢得了整个军队的拥护。

但是在这一大段文字当中,从来都没有提到过范增。

这就很奇怪了。

随后,项羽率领部队断绝后路,战胜了秦军主力,并且最终与章邯展开僵持局面。相关历史文献里,依然看不到范增的踪迹。

因此,这段历史里,范增具体做了什么?项羽斩杀宋义,焚毁船只,这些行动真的出自范增的谋划?抑或是项羽自主决断?

因为没有史料记载,这一切,我们都不得而知。

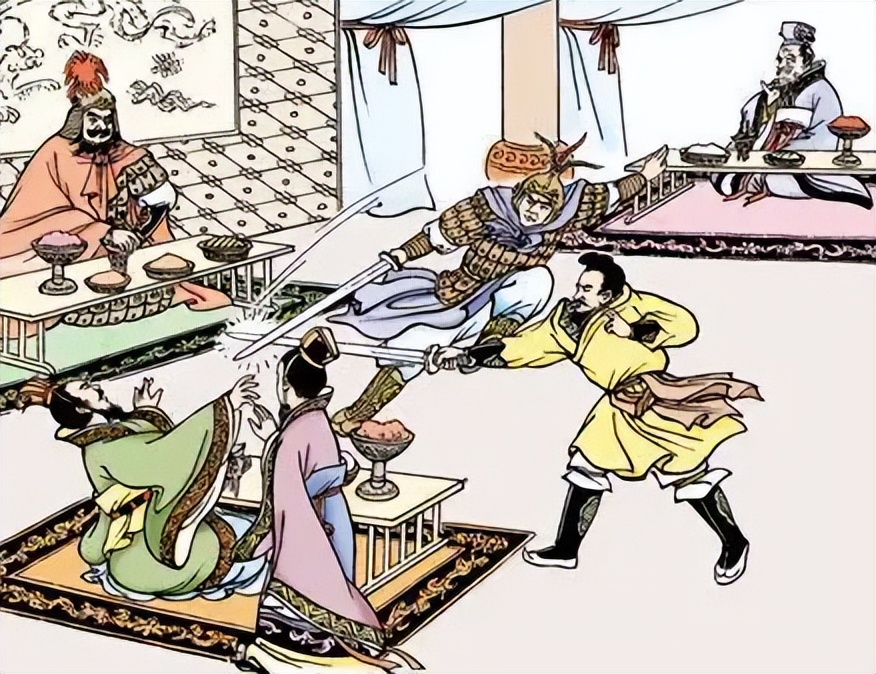

范增后来于鸿门宴第三次露面,在那场鸿门宴中,他极力主张立刻除掉刘邦,并且私下安排项庄上场,企图利用舞剑之机,直接刺杀刘邦,但最终,这次刺杀行动以失败告终。

鸿门宴结束后,范增得知刘邦已走,便认定项羽难以共图大业,将来能夺取天下的必定是刘邦。

由于范增的这番言论,后世许多人便认定,彼时的范增已经洞悉了未来的楚汉之争。

但这样一来,另一个问题就出现了。

范增当时究竟为何,才会认定刘邦将来必定能成功呢?又有谁能担保,范增当时所言并非一时冲动之语呢?

此外,历史文献中并未提及,范增意图杀害刘邦的详细方案究竟为何。或许有人认为,既然彼时项羽拥有压倒性实力,已经完全掌控了刘邦的命运,那么他完全可以随时将其处决。

其实还真不是!

必须清楚,刘邦当时麾下兵力将近十万之众。因此,倘若项羽真的消灭了刘邦,如何处置这批人,便成了一个棘手难题。要么选择将其就地活埋,要么决定全部收编。即便决定收编,具体又该怎样实施呢?

因此,是否处决刘邦,仅是一个抉择而已。然而,若动手之后,后续的纷扰该如何应对,那必须有一个周密的部署。作为谋士,范增要做的,就是要向项羽献上一个周全的方案。

倘若历史文献中详述了范增的谋略,并且从后世视角审视,该谋略确有实现之可能,那么范增堪称杰出非凡的智者!其才智甚至超越张良!毕竟,早在鸿门宴发生之前,他就洞悉了刘邦的潜在威胁,甚至预见了楚汉之争的后续发展,这般远见卓识,无疑属于顶尖水平。

倘若范增未实施该方案,仅凭个人判断认为刺杀刘邦更为稳妥,且未安排任何后续行动,他便是毫无价值的平庸策士。

范增的第四次露面发生在后续的分封环节中。当项羽在分封各个诸侯时,范增建议项羽将刘邦封在汉中。此外,范增还主张项羽亲自掌控关中地带,然而这一提议遭到项羽的否决。因此,范增后来只能退而求其次,转而提议将三位秦朝的投降将领分封在关中地区,由此造成了三秦割据关中,联合起来共同对抗刘邦的局面。

从历史进程分析,这个结局,其实相当巧妙。韩信若非现身,即便刘邦构思了暗度陈仓之策,也未必能战胜章邯。若缺少韩信的辅佐,刘邦实施偷袭关中的行动,结局,极有可能被章邯迅速击退,被迫退回蜀地。

所以,当时范增的这个分封策略,其实还是可行的。

第五次露面,标志着范增的最终退场。楚汉冲突爆发两载有余,彼时刘邦正遭受项羽的全面压制,于是刘邦采纳了陈平的计策,对项羽施展了分化瓦解的手段。

此前项羽已在正面交锋中占据优势,迫使刘邦不得不寻求议和。范增则主张乘胜继续进攻,彻底消灭刘邦。就在此时,刘邦为了除掉范增这个心腹大患,采纳了陈平的分化策略。

刘邦见到项羽派来的使者,特意准备了丰盛的饮食,然而在弄清来人身份后,他假装十分意外,声称误以为是范增派来的,于是便改用普通的食物款待,使者离开后,向项羽汇报了情况,项羽得知此事,便开始怀疑范增,不再信任他,最终解除了范增的职务。

范增随后勃然大怒,立刻返回故里。然而,他年事已高,行至半途便卧病在床,最终与世长辞。

这就是范增在历史上的五次出场。

观察范增的多次露面,可以明确感知:范增在几个重要节点上,确实具备深刻的洞察力。比如,主张处决刘邦,主张拒绝议和,要求直接消灭刘邦……这些主张,若以后来的历史观点审视,确实都显得非常合理。

但是困难在于,由于相关历史文献不足,我们不清楚范增提出这些建议时,究竟是怎么考虑的。更不清楚他是否有一个周密的方案!倘若范增在杀害刘邦之前,以及在商议和解之前,已经制定了一个完整的策略,而且这个策略确实具有可行性,只是项羽没有采纳,那么范增就是一个卓越的智囊。

假如范增当时只是凭一时冲动,认定自己的决定没有问题,便直接提了出来,那么他就是一个水平很低的谋士。

为一位策士而言,最终成效确实具有关键意义。然而,达成成效的路径,也常常同样具备核心价值。

我们完全可以忽略手段,只审视成效。单就成效而言,范增其实也算不上一个得力的策划者。为自己谋划,范增最终失去了项羽的信赖,孤独地离世;为他人出谋划策,范增确实有所作为,他确实向项羽提供了许多计策。

策划军事,对此存有疑问。项羽确实勇猛,但无论是巨鹿之战,还是楚汉战争,范增具体提出了哪些计策,我们无从得知。因此,也无法断言,项羽取得的那些战功,究竟应归功于项羽本人,还是范增的谋划。

范增最终未能成功辅佐国家,他确实具备高瞻远瞩的洞察力,很早就察觉到刘邦的潜在威胁,并且确实拥有为国家出谋划策的本领。然而项羽最终战败了,这是无法否认的事实。一个真正出类拔萃的谋士,除了要为国家献策之外,赢得君主绝对的信任也是至关重要的。但这一点,范增显然没有做到。

谋士的顶尖境界,是规划整个天下,由于项羽最终未能一统江山,因此范增也无缘施展。然而,范增倡导的分封之策,在具体战术层面并无缺陷。不过从长远战略角度分析,存在明显弊端。由此可见,范增在谋求天下的征途上,终究未能达成目标。

因此,经过推算,范增也许算得上是出色的策划者,不过他至多只能算是未能成功的出色策划者。至于张良等人,相比之下,结局非常清楚,范增远远不如他们。