卧着的人常被看作是怠惰消极的。在力争上游、光阴如金的今天,躺着歇息这种本能的动作,仿佛变成了为了补充体力而不得不去完成的任务,因此卧着的时间应当尽量压缩。德国作家贝恩德·布伦纳通过《躺平》一书为卧倒行为进行申辩,试图让人们能够心安理得地躺着休息;人们似乎已经遗忘了怎样正确地躺下,这就像总是吃速食餐点已经忘记如何烹饪一样;而躺卧休息的意义,并不仅仅是为了之后能继续工作,或者仅仅是为了恢复身体机能,它还包含着其他更深层的目的,不该被简单地理解为回到书桌前继续劳作。

躺着更文思泉涌

躺是一种姿态,人的身体多数时候呈现水平位置。从卧床开始,到卧床结束,在卧床期间,人要经历龚古尔兄弟提及的三件重要事情,即诞生、结合和离世。人一生中,有超过三分之一的时间是在卧床状态下度过的。躺首先意味着一个水平的角度,当人躺下时,观看事物的角度与站立时截然不同,在这种情形下,人的思想比任何时候都更容易产生变化。倒下时,可能会感到一种被吞没的体验,于是肩上的压力就随之消解。倒下也是横向的漫游,而由于视野一片空旷,这种漫游仿佛是“忧郁的游子神游四方”。倒卧使人从直线的行进中稍稍偏离,考虑得更加周密,以安逸的途径挣脱“停滞即落后”的严苛观念。

躺着也能产生灵感。马塞尔·普鲁斯特晚年时,为了完成《追忆似水年华》,他卧在钢丝床上进行创作。他将软木片覆盖在卧室的墙壁上,以此隔绝外界。威廉·华兹华斯常在深夜卧榻挥毫泼墨,诗人海涅却因病只能静卧书案,伊迪丝·华顿则钟情于床上创作,因为她认为那能避开女性必须穿着紧身衣的束缚,如此不仅惬意,更能激发灵感。有评论称,蜷缩的姿势似乎能让思绪愈发清晰,仿佛在卧榻上,任何事都能实现,无论是情欲的萌生,还是毁灭性的结局。

《躺平》

贝恩德·布伦纳 著 南曦 译

新经典文化·南海出版公司 2021年7月

有哲学家为选择安逸进行辩解,例如英国社会评论家吉尔伯特·基斯·切斯特顿在一篇文章中称《论躺着休息》为题,设想若能获得一支色彩丰富的画笔,让人们在床上也能在天花板上进行绘画,那该是多么令人愉悦的体验,毕竟只有天花板能够提供足够宽广的平面供艺术创作,而墙壁上总是覆盖着墙纸,限制了创作空间。他讲,大众对懒散的抵触情绪既不正常又做作,个体何时起身活动,需自主选择,好比择定在屋顶或卧榻享用早点,所以完全无需为懒散进行辩护。

在野外和旅途中躺平

除了在住所,我们还有哪些地方可以放松身心?旷野里的草地、水边的沙滩,或者山石间隐蔽的岩洞,都吸引着人们去躺卧。户外放松的好处在于视野不受顶棚的束缚,躺着时能望见辽阔的天空、飘动的云彩,还能接收丰富的自然信号,有风吹过、有鸟儿鸣叫、有花香弥漫、有水流潺潺,偶尔还有人类活动与机械运作的声音传来。贝恩德表示,酷热的夏夜,当室内空气不顺畅时,人们更想带着床垫和床单跑到外面去,夜晚的微风、天上的星星和清晨的鸟叫都十分诱人;不过也要小心可能出现的各种动物,还有那又湿又烂的地面。

确实,想要在户外放松身体,必须借助一些客观环境,比如如果自家拥有庭院,或者邻近海岸,会更为便利,否则只能选择到公共绿地勉强休息。在公园里躺着,这让人联想到卡尔维诺《马可瓦尔多》中的主人公,那个名叫马可瓦尔多的小工人,每天上班都要经过一片绿地,每当他在狭小又阴湿的家中,被妻儿围绕却辗转难眠之际,他总会幻想,倘若能躺在公园的凳子上该有多惬意。某个夜晚,他带着枕头离开,脑海中浮现的长椅木料显得格外松软宜人,肯定远胜过他那破损的床铺,或许还能在入眠前欣赏片刻星空,然而,他本人在公园里的这次休憩过程,最终并未如预期般令人享受。

《马可瓦尔多》

伊塔洛·卡尔维诺 著 马小漠 译

译林出版社 2020年1月

卧在户外与卧于旅途迥异,后者往往遭遇更多难处。在拥挤的飞机上,特别是在经济舱,如何卧倒需要小心处理。前面的人稍稍挪动座椅,就会挤压到后面人本就不大的位置,而旅途的舒适感不正是取决于靠背后仰的程度和双腿伸展的长度吗?

旅途中碰到的床,好比马可瓦尔多的公园长椅,那些不熟悉的床,甚至暗藏风险的床,有的床长满霉斑,有的床过于松软,有的床有股奇怪的浓烈气味,这些床的存在,能让人领悟到家里床的独特之处。贝恩德曾指出,称心如意的床铺,长度不宜过分,宽度也不可过于狭小或过于宽阔以致令人晕眩,卧倒时需微微下陷,却不能深陷其中,然而现实中很难总是如愿,简单安适的卧姿反而会让人更加珍视安逸的床榻。乔治·桑去帕尔马旅行时,对当地床铺感到十分意外,她详细描述了那些简陋的床铺状况,说当地能为我们提供的,不过是杂乱区域里两个狭小的空间,里面陈设要么很简陋,要么甚至没有任何设施。如果住客能找到一张木制床架、一块像石板般又厚又硬的床板、一把铺着草编垫子的椅子,那已经算是非常幸运了。

躺卧是水平的散步

贝恩德·布伦纳把躺着称为“横向的漫游”,一提到漫游,便使人联想到每天步行四小时的梭罗。梭罗看不起那些在白天守在岗位上的“劳作者和投资者”,觉得他们把双腿当作坐着的部件,而不是站起来四处走动;他也看不起那些为运动而运动的人,认为他们把健康看作是大量出汗的剧烈活动,不明白散步时能看见的草原上的流水潺潺和鲜花艳丽。健身纯粹为了健身和漫无目的地行走之间最大的不同在于,漫无目的地行走是一种被动的行为,正如在《街头闲逛》中伍尔夫所描述的那样:游荡能够让人们摆脱固定的住所、特定的身份,游荡可以超越社会环境所要求的一致性(环境迫使人们一致),一个人不再仅仅是社会规定的银行家或是一个父亲,他可以成为沙漠中的漂泊者、凝望星空的哲人,或是旧金山贫民窟的游手好闲者。

从这个角度讲,无所作为或许是一种更令人恍惚的徘徊。在《无所作为》这部作品中,也描述了人们再度苏醒时会遗忘自身身份和所处环境的情形。睡眼惺忪时难以辨明方向,正如普鲁斯特所言,凌晨时分醒来常会茫然失所,起初甚至不清楚自己是谁,仅能感知生存的本能……回忆纷至沓来,并非先浮现当前所处环境,而是接连闪过往昔居住的几处宅邸,以及或许将要去往的地点,这些思绪宛如天降的恩赐,帮助我们从孤立无援的空虚状态中挣脱出来。《躺平》的撰写者也指出,从平躺转为站立,个体重新感知了周遭环境,然而在这个过程中,某些东西也随之消逝了。

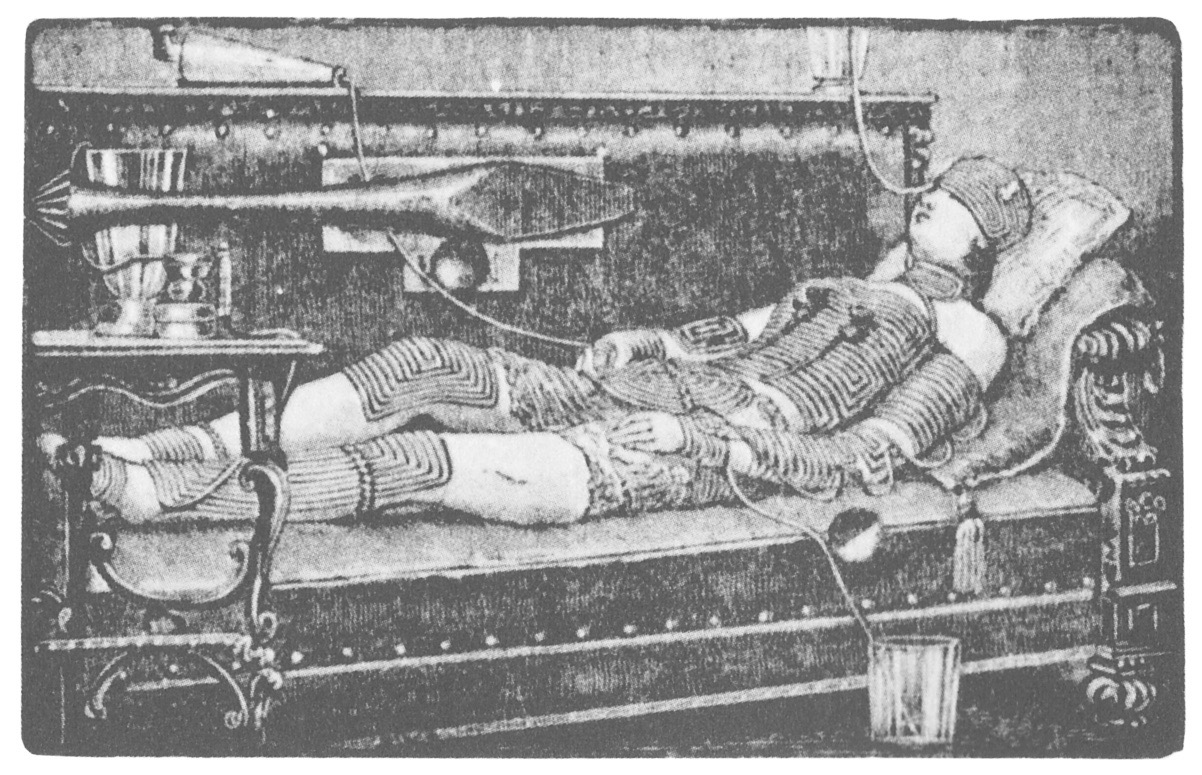

马克思·恩斯特《用肢体调制胶水》图片来源:新经典文化

从这个角度来看,这种无所作为的状态会让人陷入难以理解的深层心理困境。十九世纪末期,卧床休息曾经是一种流行的康复手段,人们用它来调理神经衰弱、情绪失控以及各类身体不适。在托马斯·曼的小说《魔山》中,主人公躺在阳台上舒适的椅子上,享受着山间休养的安逸,这种平躺着的状态被赋予了生命本身的含义。沙发也充当了精神探索的载体,甚至被视为精神探索的代名词,并且存在名为“弗洛伊德”的沙发商品。病患在精神科医生的沙发上,进入半昏睡的境界,让医生得以探究他们最隐秘的深层意识。心理分析学专用卧具是人类发明的众多可调节床铺的一种,这种卧具被应用于多个方面和场合,例如实施手术、进行修剪以及协助生产等;与此同时,描绘休眠状态、幻象和恍惚感受的艺术作品也应运而生。1921年创作的画作《用肢体调制胶水》中,画家马克思·恩斯特运用了医学资料里的温疗图像,描绘了躺姿者的被动状态:有若干细管正将液体从其体内引出,同时又有某些事物正在向其体内灌入,这可能也映射出当代人对于科技干预卧姿与睡眠感受的思考。