每年只需花费三千元便可维持生计,这种安逸的生活方式正迅速传播开来,父母与子女均深陷其中,难以自拔,这其实是一个充满温情却令人迷失的困境

夜深人静时,客厅中25岁的小林正全神贯注地玩着电子游戏,母亲则趁他不注意,轻轻送来一碗温热的汤品。这种看似平常的情景,却隐藏着一个令人不安的事实:小林已经整整两年没有从事固定职业,仅依靠父母间或给予的生活费以及个人存下的钱,每个月的开支严格限制在三千元以下。这种情况并非个别现象,某种新型的依赖父母的现象正在众多家庭中逐渐蔓延开来。

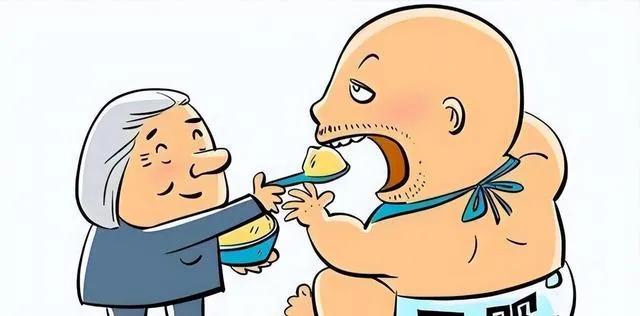

公然索要钱财是旧式啃老的表现,而新式啃老则伪装成充满爱意的姿态。一种情况是"居家看护型"的无所作为。在大城市工作的年轻人,借口照顾父母就辞去工作回到家乡,其实是在逃避压力。他们享有免费饮食和住宿,偶尔做点零工维持生计,渐渐失去了再次创业的意志。父母看到孩子在家,心里既高兴又担忧,想说的话到了嘴边又忍住了。

第二种是"积极型"退缩。以准备研究生入学考试和公务员考试为幌子,坦然地待在家中复习。一年接着一年,考试变成了没完没了的理由,家中存款在反复缴纳的报名费里逐渐减少。第三种是"家境优渥型"依靠。家庭条件好的年轻人,从没想过要自立,觉得父母的钱最终都会归自己所有,理直气壮地挥霍着本该留给父母养老的钱。

这种新型啃老之所以盛行,在

它极好地契合了现代青年群体的精神追求。社会竞争异常白热化,工作压力沉重不堪,众多年轻人因此陷入"无力感"的困境。他们畏惧挫折,担忧担当重任,更倾向于蜷缩在父母构建的温馨避风港。研究证实,长期欠缺独立生存技能的青年,更易遭遇抑郁、焦躁等情绪困扰。他们表面悠然自得,实则是在消耗自己的未来。

情况更加令人忧虑,这种情形正在出现代际延续的现象。如果父母习惯了事事代劳,孩子则养成了过分依赖的习性,家庭中的良好互动就会被破坏。社会研究者强调,正常的父母子女关系应当伴随孩子长大而逐步变化,从"照顾与被照顾"的关系模式,转变为"彼此尊重、互相帮助"的平等状态。然而新型的依赖行为却使这种转变无法顺利进行,两代人都在这种不正常的关系里不断加深困境。

解决这个难题需要胆识和才智。年轻人必须清楚,真正的进步不在于躲闪,而在于直面。允许短暂喘息,不允许永远停滞。长辈们也要懂得适当松手,让孩子在失败中掌握自立。

生命中最宝贵的并非闲适,而是经由个人奋斗得来的满足感。年轻人挺直了脊梁,长辈才能无忧终老,家庭方可恢复生机勃勃的状态。这种温情圈套,必须由两代人一起醒悟才能摆脱。