释永信透支的信用,释印乐给补回来了。

记者亲临嵩山少林寺进行实地考察,短短两天内,该寺便显现出两个显著特征。

第一,释永信的痕迹被抹掉。

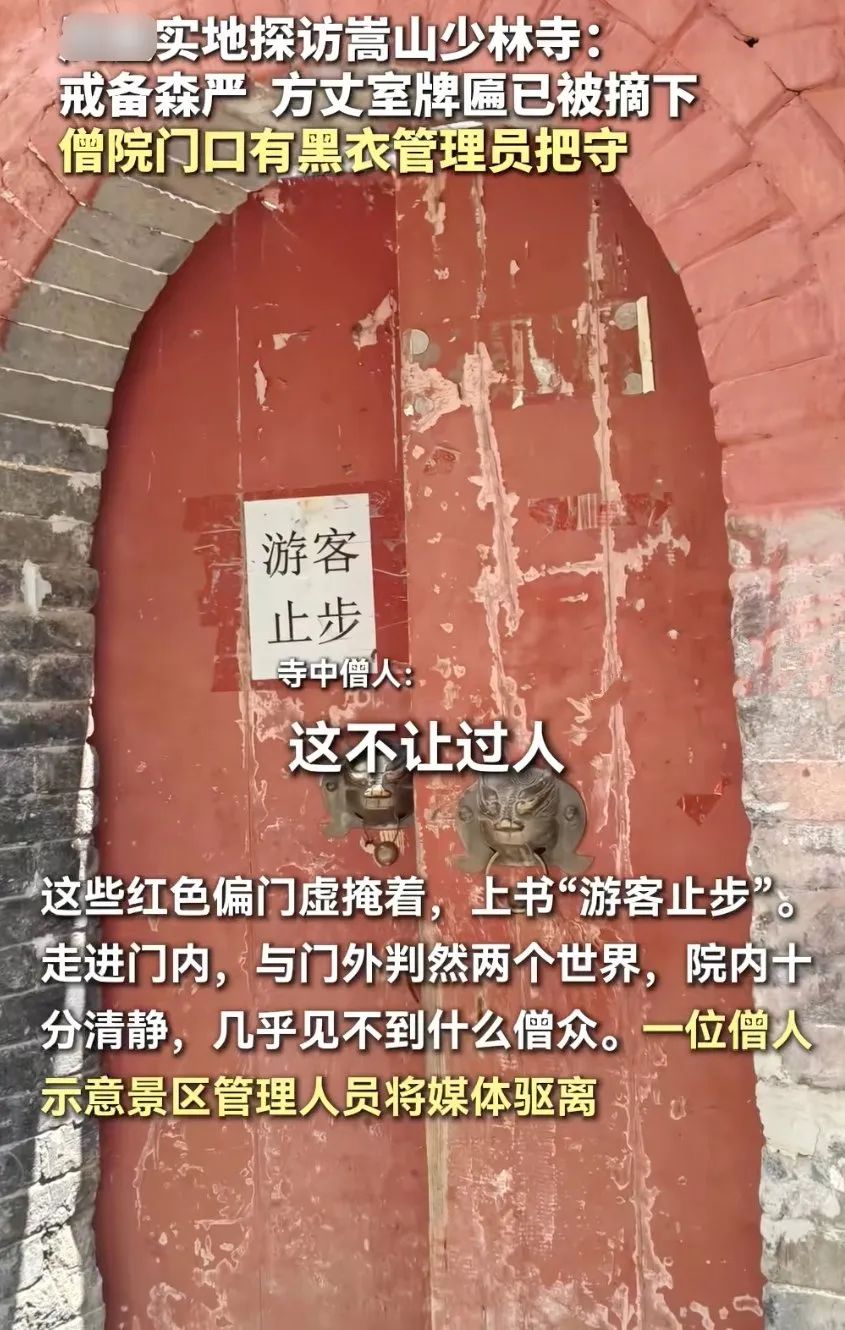

踏入少林寺的殿堂,便会注意到,曾经释永信居住的方丈室已被铁皮所围,外界人士根本无法窥见其内部景象。

在铁皮上,还贴着“禁止攀爬”与“加强管理”等字样。

在事故发生之前,游客们能够进入方丈室,甚至有时还能目睹释永信大师的身影。

方丈室已被封闭,释永信的纪念石碑亦被遮挡,而且该室门前的匾额亦已被取下。

记者的镜头捕捉到,少林寺的现状已与往昔大相径庭。昔日僧人众多,活动频繁,而今僧人数量锐减,取而代之的是增多的黑衣管理员。相较以往,戒备森严了许多。

当然,这也能理解,毕竟一下失去领头羊,会不知所措。

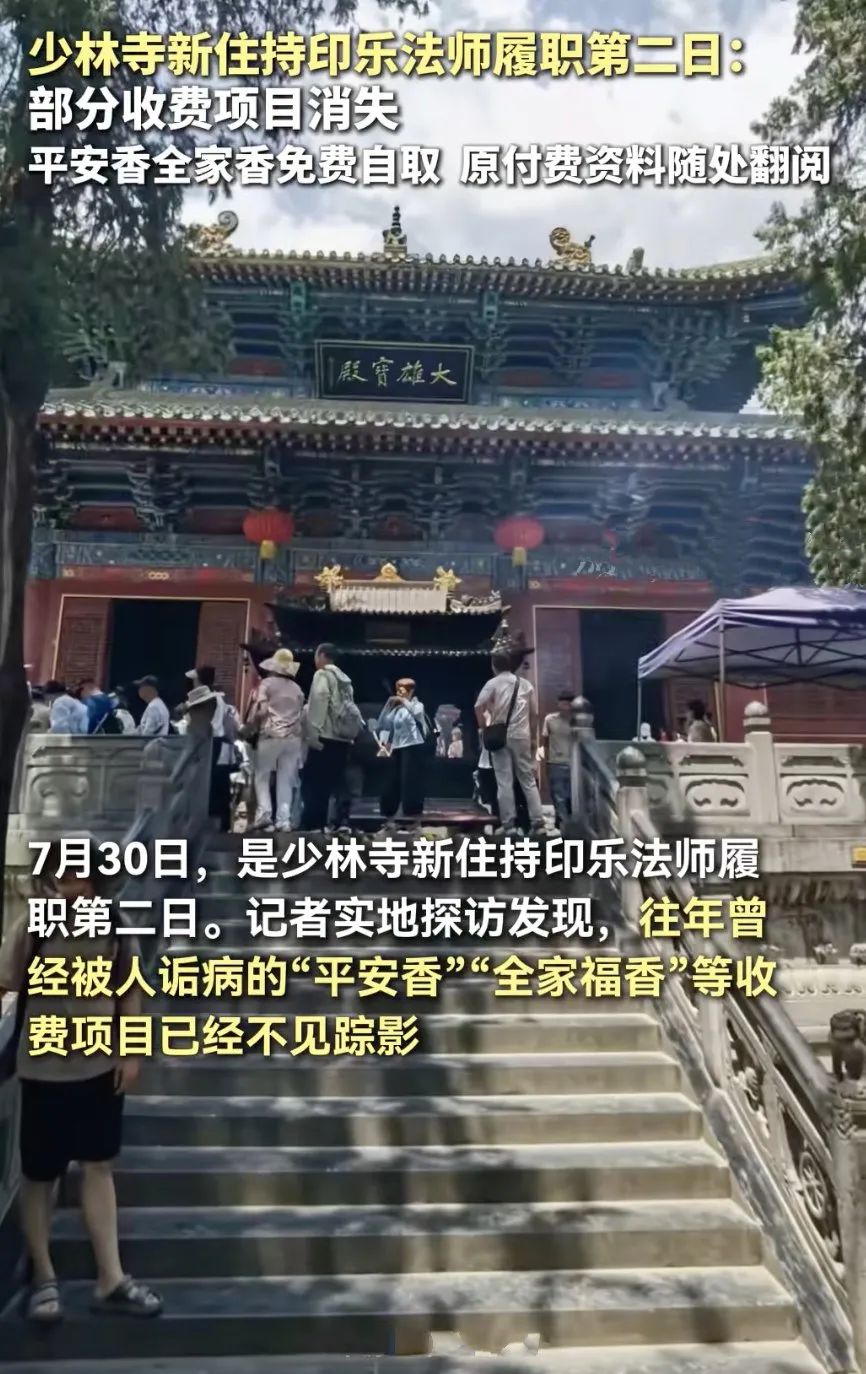

第二,释印乐的第一把火烧走收费项目。

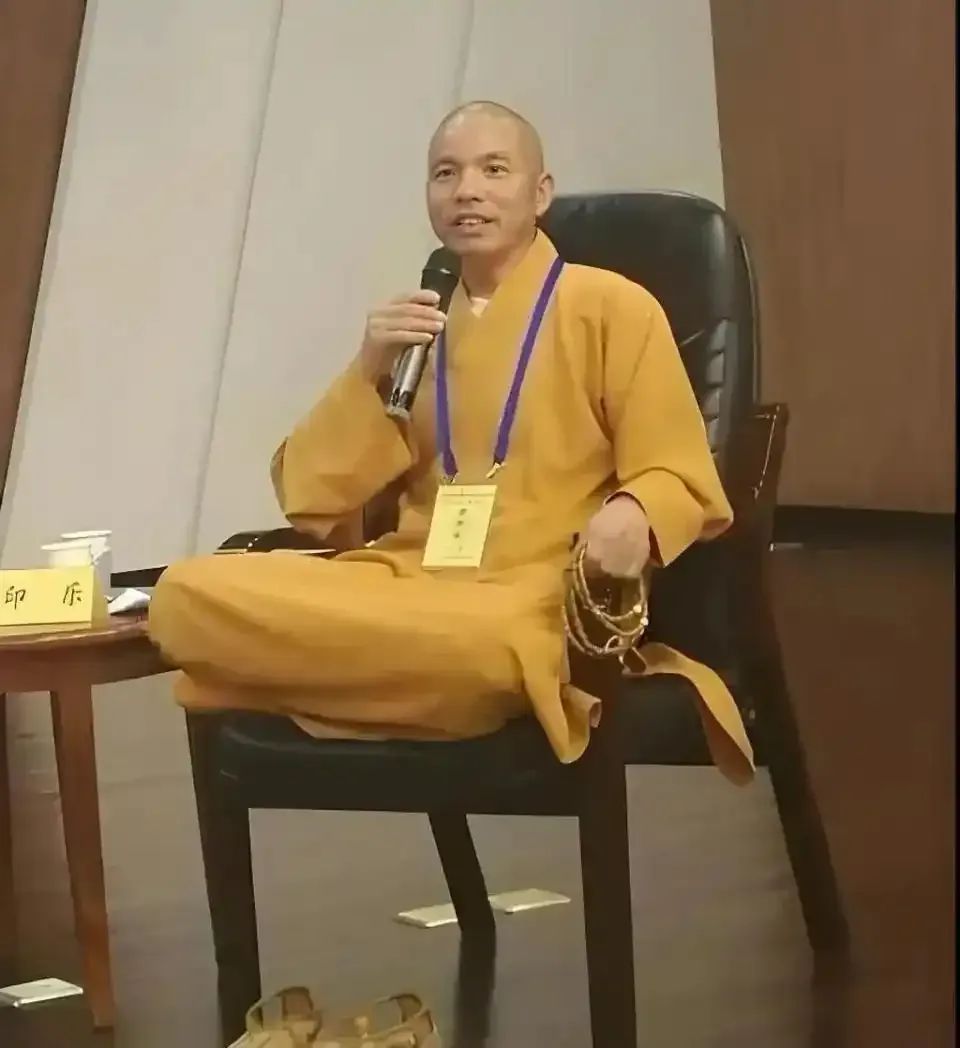

释永信被带走接受调查,随后少林寺举行了两次广泛的民主评议和选举,最终释印乐脱颖而出,当选为新的住持。

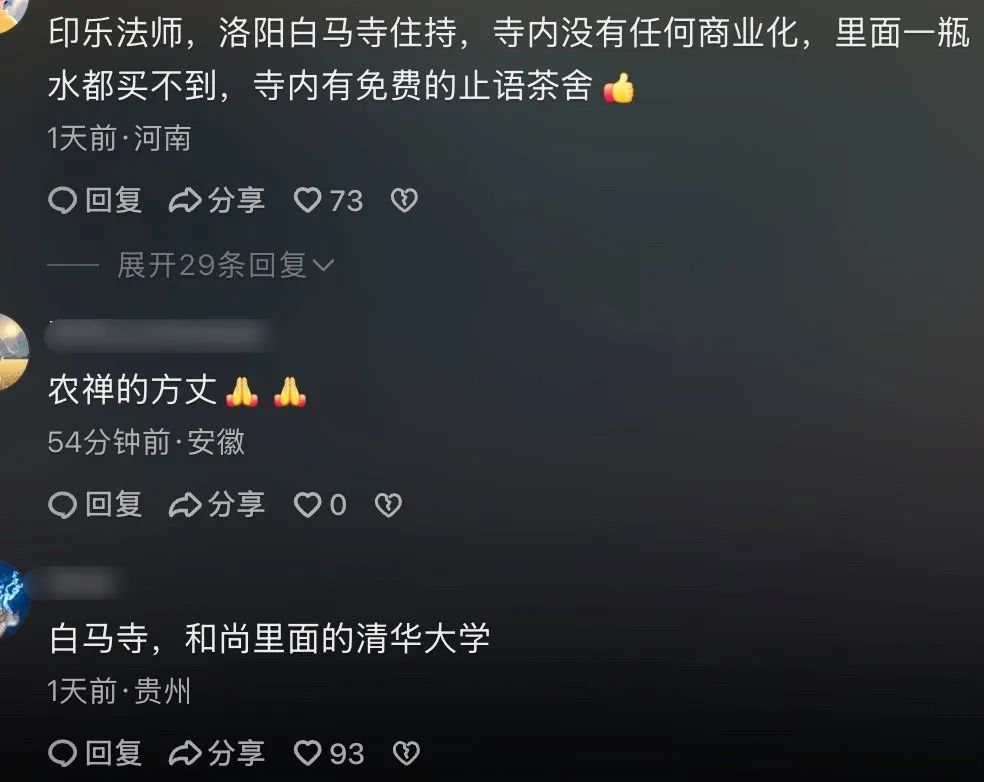

外界对他身份的疑问尚未消散,释印乐上任仅第二天便迅速行动,将曾收费的“平安香”和“全家福香”改为免费提供,同时将那些曾通过扫码进行布施的“武僧”驱逐出寺。

要知道,这些香曾在释永信带领的时候,动辄就是几百块。

释印乐这一举动,让所有游客都拍手叫好。

新官上任,传统说法有三把火,释印乐作为新任官员,他的第一把火迅速点燃了游客们的热情,使得众人对于少林寺的未来充满了期待。

自然,众说纷纭之下,也有人对他提出质疑,认为他此举不过是作秀,试图通过削减香火钱来赢得人们的支持,从而稳固自己的地位。

了解到释永信这位花和尚所经历的各种事迹之后,对于突然降临的释印乐产生这样的疑问,甚至对他开着豪华的路虎且派头不亚于释永信的行为感到疑惑,这些情感都是人之常情,完全可以理解。

但经过对他过往生活的了解后会发现,释印乐还真有两把刷子。

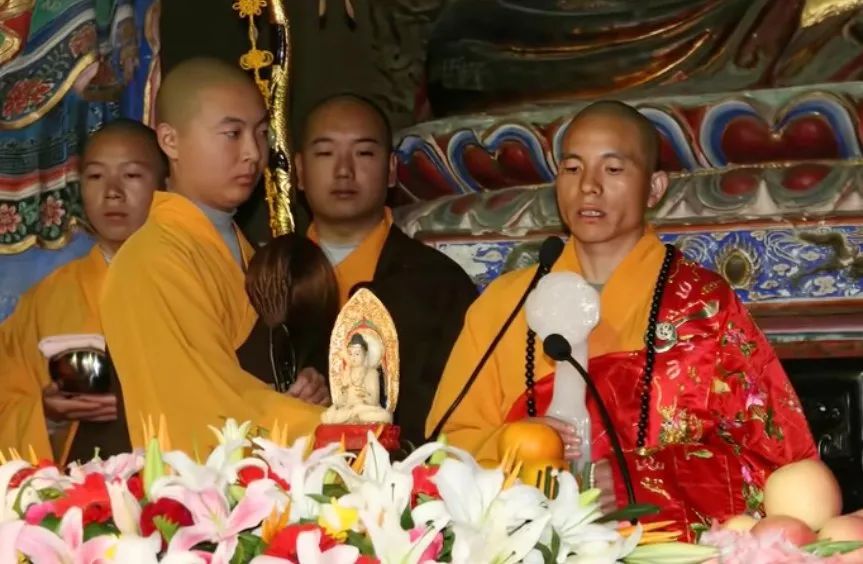

十八年前,正当少林寺凭借商业经营赚取丰厚利润之际,有记者曾询问释印乐是否曾思考过效仿少林寺,通过商业手段来推动白马寺(释印乐担任住持)的经济增长。

少林寺所取得的丰厚收益,听起来无疑是极具吸引力的,然而对于释印乐而言,这并非是件乐见其成的事情。尽管他并不愿意对少林寺的经营管理方式作出过多评价,但通过他后续的言谈,我们仍能窥见他对此的态度。

他表示,白马寺将恪守佛教的古老传统,竭力加以保护和延续,致力于传承佛教的教义与文化。

在这坚持的过程中,经济是次要的,游客的评价才是最主要的。

即便经济繁荣昌盛,游客的一声“白马寺这才真正像座寺庙”所带来的满足感和喜悦,却远胜过一切。

若这话被套用于他人,难免给人以官腔应付之感,用以应对记者之问;然而,当这话出自释印乐之口,却是实实在在付诸实践,毫无虚言。

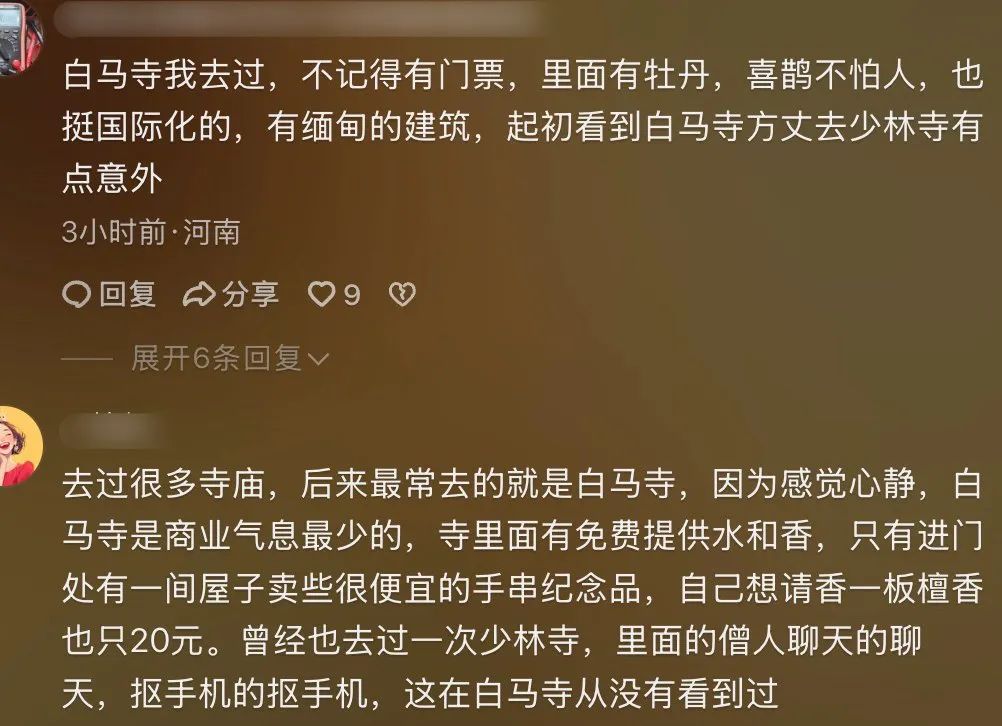

十八年来,释印乐始终未曾使白马寺转变为以经济运营为核心的模式,反倒是坚守佛教传统,摒弃商业化倾向,不收费或尽量少收费,力求让游客深切体验到文化魅力。

事实表明,通过他的执着,众多游客确实体验到了最为纯粹的佛教文化。

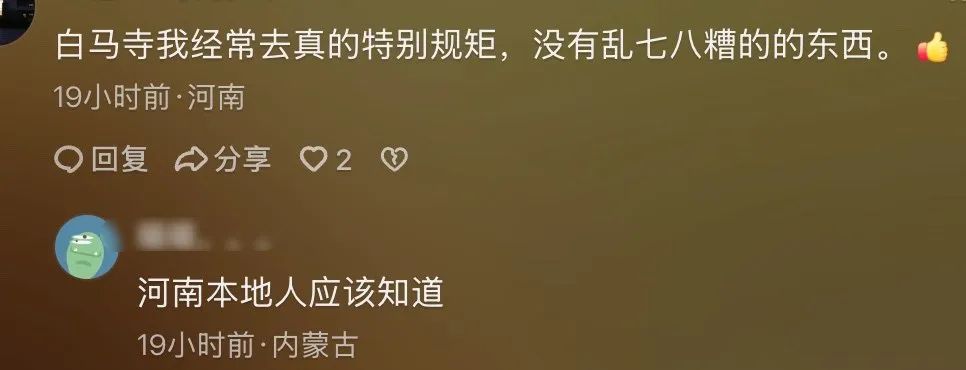

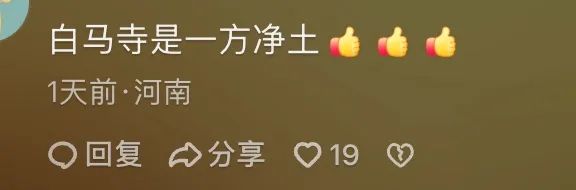

时至今日,众多游客对白马寺仍怀有深刻的美好记忆,普遍认为此地是一方圣地。

提供免费的香料,然而并无商业交易,甚至一瓶清水都难以购得,尽管如此,仍向游客敞开免费茶舍的大门。

或许,这就是释印乐最想看到的,只要游客一个好评!

不仅寺庙的设计获得了广泛赞誉,而且释印乐本人也备受尊敬,这主要得益于他真诚投入的管理态度。

在白马寺修大门的时候,他会亲自跟工人进行交涉。

大雨过后,白马寺院内多棵树发生倾斜,他主动带人扶正。

白马寺素来秉持“农禅合一”的优良传统,释印乐在其能力所及的范围内,大力传承并推广这一传统。他不仅亲自率领众多僧侣投身于耕作、播种麦子,更亲自驾驶推土机和挖掘机,亲自参与到农田的耕作过程中。

麦子收获的季节,他驾驶着收割机穿梭于田野,动作流畅,一气呵成,显得非常娴熟。

谈及收割小麦的话题,他总是滔滔不绝,曾在某次研讨会上,他详细介绍了白马寺种植了200亩小麦的情况,到了六月,那里迎来了大丰收,收获量达到了20万斤。

面对那堆堆的麦子,释印乐喜悦之情溢于言表,他独自一人能轻松扛起十几袋(每袋重达80多斤),即便夜晚腰酸背痛,也觉得这份幸福无比珍贵。

释印乐不仅亲自种植小麦,而且他还指导僧侣们共同耕种黄豆,等到黄豆收获的季节,众人便齐心协力进行收割、晾晒、去皮以及装袋。

烈日炎炎之下,僧侣们身着宽大的长袖长裤僧袍,辛勤劳作于田间,尽管汗水浸湿了衣衫,但他们的脸上却始终洋溢着满足的笑意。

从照片中观察,在释印乐的引领下,白马寺的僧侣们给人的感觉普遍纯朴无华。

不带有浓厚的商业气息,纯粹保留了传统的风味,释印乐无疑为佛教界树立了一个典范。

白马寺不仅禁止过度商业化,而且禁止以佛教名寺为名进行商标注册,这是基于他对佛教知识产权的尊重,认为不应有损佛教的声誉,不应造成对佛教尊严、神圣和纯净的亵渎和不敬。

同时,他呼吁要发展佛殿建设,促进佛教交流。

自18年前便抵制商业化并持续至今,即便在公众舆论中接管了少林寺,他依旧将个人理念贯彻始终,成功解决了长期困扰游客的门票收费问题。

释印乐堪称言行一致的代表,即便被称作“作秀”,但能持续如此之久,无疑是高手中的高手。

他不光理念牛,履历更牛。

年仅十六岁便剃度为僧,二十岁时开始接受系统性的教育,中国佛学院毕业后,他年仅三十七岁便担任了白马寺的住持。在接下来的十年间,他并未懈怠,反而在中泰、中缅佛教交流中屡次参与,并做出了卓越的贡献,最终还获得了博士学位。

没有仅仅因为占据了住持之位就只顾眼前利益,反而全心全意致力于佛教的推广与佛教事业的进步,因此,相较于释永信,释印乐才是真正的僧人,他的存在为少林寺带来了新的希望。