释永信是否将洗清嫌疑?不久前,少林寺的方丈释永信因涉嫌违法行为被短暂拘押了七天,随即就有四位知名人士公开发声支持,其中一位甚至表示愿意承担他的养老责任。

在许多人心中,寺庙理应是远离尘嚣,静谧宜人的修行之所。但近些年,一些商业化行为不断挑战着人们的传统认知,少林寺方丈释永信更是成为了舆论关注的焦点。

释永信,作为少林寺的新任掌门,长期投身于少林寺的商业化进程,更是使得少林这一文化符号在全球范围内引起了广泛关注。他不仅引领武僧团在世界各地进行巡回演出,还创办了禅修课程,塑造了少林文化品牌,在释永信的精心运作下,少林寺的知名度和影响力得到了显著增强。

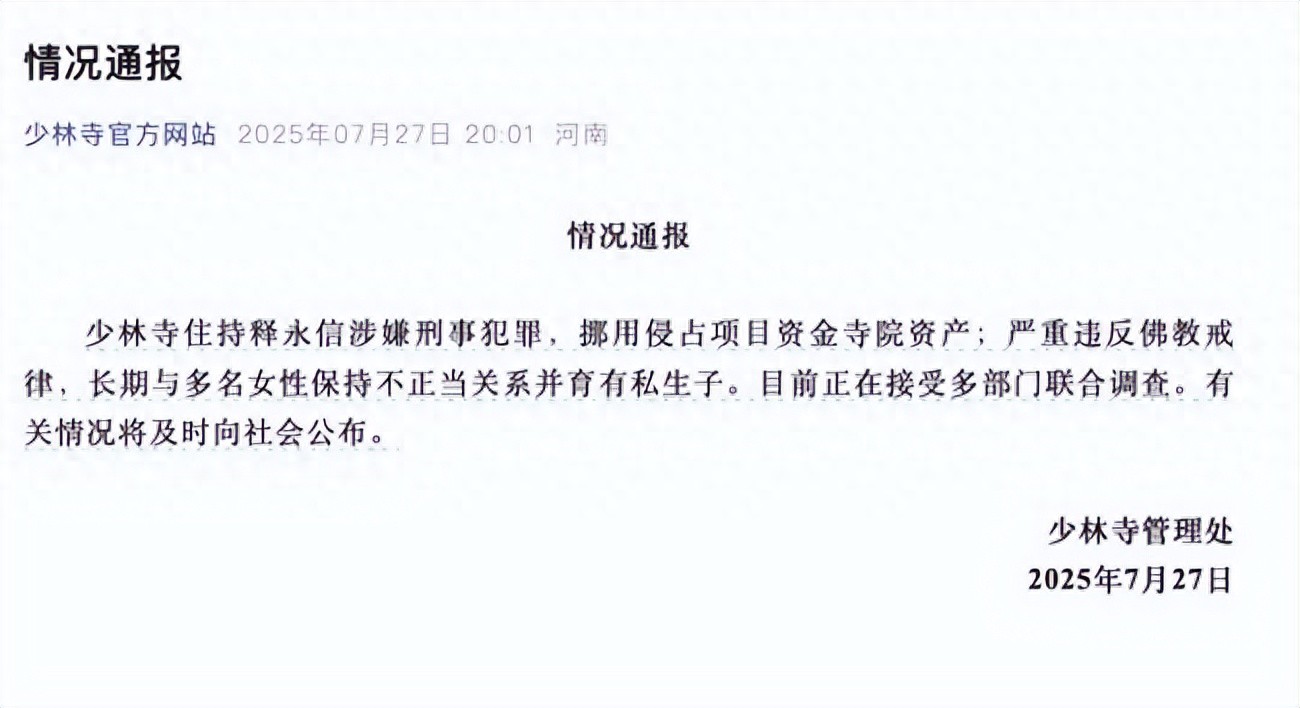

近期,释永信被带走接受调查的消息引发了广泛关注,随之而来的是各种猜测与流言,使得少林寺及其掌门人释永信成为了舆论的风暴眼。众人对这位佛教领袖涉嫌违反戒律,与异性保持长期关系一事展开了热议。

在这起事件中,那些与释永信及少林寺关系密切的知名人士,诸如释小龙与王宝强,均默契地选择了缄口不言。

恰逢此时,却出现了不同的意见,这些人非但没有选择隐匿,反而勇敢地站在公众面前,为那位已经名誉扫地的人发声。

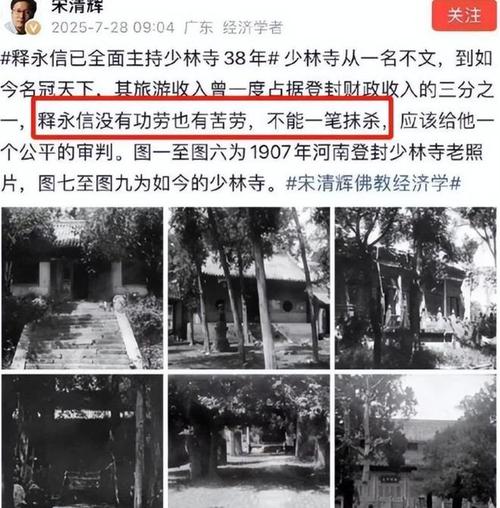

我国知名经济学家宋清辉是首位公开支持释永信的人,当释永信被带走的消息迅速传播开来,他立即在微博上表达了自己的观点,强调释永信对少林寺的贡献不容忽视,绝不应一味地对其进行指责。

他的解释同样贴近实际:河南登封市的财政所得中,少林寺贡献了相当一部分,在他看来,释永信即便没有显著成就,也付出了辛勤努力,鉴于他对登封经济所作的贡献,公众理应给予他应有的“公正”。

这种只重视能力而忽视德行的观点,在网络上迅速引起了众多持有相似看法的人士的共鸣;仅仅四天之后,抖音上一位粉丝量高达七十多万的网红“鲁大魔”也公开发声,为释永信进行辩护;他更是直接向网友提出了一个灵魂拷问:若将少林寺交由你管理,你是否能够创造出如此知名的IP呢?

坦白讲,鲁大魔绝非等闲之辈,早在十数年前,他因涉及网络诈骗、虚假认证等见不得人的勾当,便曾身陷囹圄,度过了三年的牢狱生涯。

网友评论指出:或许正因为他的过往,他对那些“能力出众却手段不端”的人,抱有一种他人难以理解的认同。他更倾向于关注一个人是否能够成就事业,而非其采取的手段是否纯洁。

这位经济学家,同时也是一位拥有数万粉丝的知名网络红人,尽管身份各异,但他们的思维方式却惊人地一致。他们努力将释永信的个人道德争议与其在少林寺的经营业绩区分开来。

在他们看来,只要你的能力足够出众,为集体作出了显著的成绩,那么个人生活中的瑕疵便不再构成问题,更不应成为衡量一个人价值的准则。

然而,这种推理明显经不起推敲。释永信被带走的原因之一是涉嫌私自挪用公款,那么他个人的资金来源是否正当,又是否值得怀疑呢?

身为僧侣,理应心无杂念,然而他却涉嫌侵吞信徒的捐款,将寺庙变成了藏污纳垢的场所,这样的所谓成就难道真的值得赞扬吗?

再者,众多网民普遍觉得少林寺之所以能够成为全球知名的知识产权,很大程度上得益于李连杰主演的《少林寺》这部影片。若没有影视作品的广泛传播,即便释永信的才能再卓越,又能达到何种境界呢?

若谈论金钱与能力是基于对现实状况的考量,那么剩下的两位则是基于对释永信所展现的“情义”的考量。

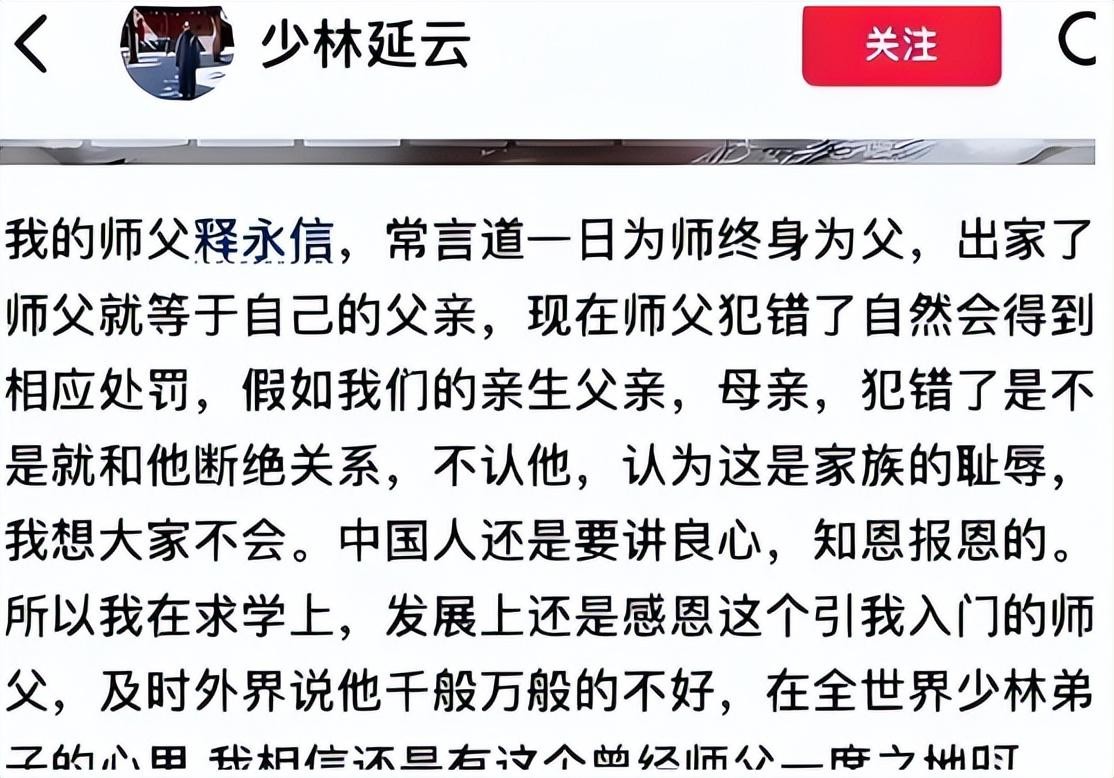

释延云,自幼在少林寺中成长,成为释永信的出家门徒,他并未对师父的功绩与过失进行评价,心中铭记的却是这样一个道理:“一旦成为师傅,便终身如同父亲。”

在他看来,师父若有所失,国家将予以惩戒,他理应接受,然而作为弟子,他不能因此与师父割裂关系,他坚信在全世界少林弟子的心中,释永信师父仍占有一席之地。

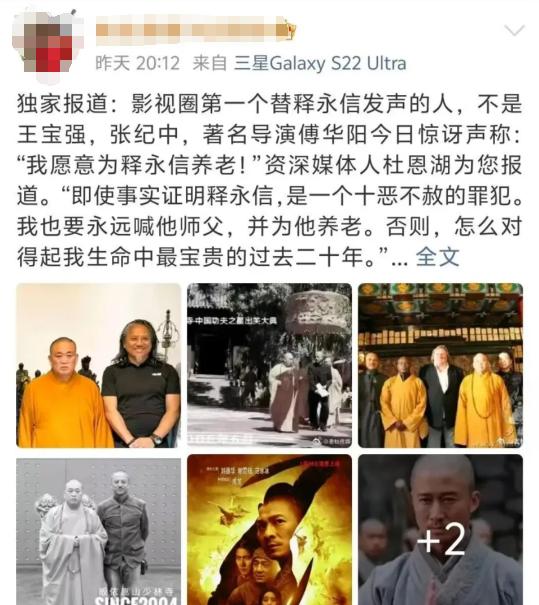

导演傅华阳在展现师徒情深方面达到了极致,现年61岁,身为释永信的俗家弟子,他取了一个法号,名叫释延坛。

他们的交情非同寻常,自2005年起,他们师徒相承,携手共事已满二十年之久,傅华阳不仅作为弟子,更是少林寺商业版图中不可或缺的关键人物。

他曾担任少林寺文化传播公司的负责人,同时,他还执导了包括《新少林寺》在内的多部以少林为背景的影视作品。

释永信遭遇变故,记者前来询问傅华阳内心的感受,他回应道:“我对师父释永信的品格和为人十分了解。”即便最终证实他犯下了极其恶劣的罪行,我仍会称呼他为师父,并且愿意承担起赡养他的责任。

这句话似乎充满了“深情厚谊”,为了师父,似乎可以不顾一切的大义,然而,别忘了,十年前在揭露释永信诸多问题的时候,也是释永信的徒弟,一个名叫释延鲁的人,而他据说后来也被拘留了。

无论师徒之间有多么动人的情感,亦或是经济利益多么实际,一旦越过了法律的边界,这一切便都失去了正当性。

释永信被带走,其原因是涉嫌涉及刑事犯罪,而非涉及生活作风问题。这充分表明,此事的重要性远非一般,即便你有着巨大的贡献,在法律的面前,也必须暂时搁置。

他身为僧侣,后来转行成为商人。中国佛教协会已撤销了他的僧侣身份证明——戒牒。戒牒是僧侣身份的象征,撤销它即表明佛门不再视他为弟子。一个连基本戒律都无法遵守的人,他所取得的商业成就,其基础是否依然稳固?

这些讨论颇具价值,它们促使我们思考一些更为深刻的问题——在你眼中,一个人的成就,是否真的能够完全抵消他的过错?

参考信源: