三周前,当小米YU7的订购活动正式开始,一场“抢单大战”便在一秒内迅速展开。后台数据尚未完全更新,朋友圈已被“抢购成功”、“急需接单”的截图所充斥。一些黄牛在群里放言:“这车价格即将飙升,还不赶紧囤积几辆?”然而,谁也没料到,这所谓的“财富神话”来得如此迅猛,退潮的速度却让人防不胜防。

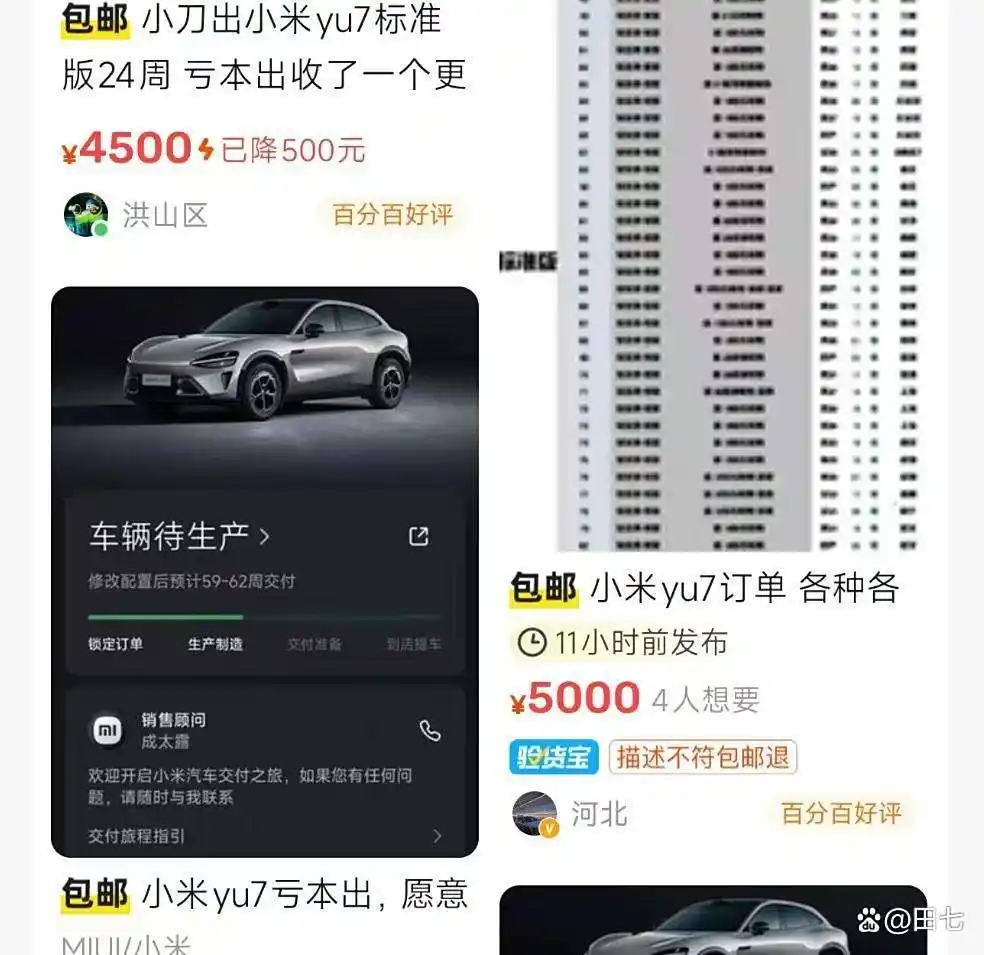

在当前的二手交易平台上,随处可见“YU7订单低价转让”的信息,甚至出现了以低于原价的价格进行甩卖的情况,有的甚至低于成本价。有些商品标明“亏1500元急转”,有的则明确表示“可议价”。这种热度迅速消退的现象让许多人感到措手不及。之前人们以为只要抢购到这些商品,就能稳赚一笔,但现在却变成了烫手的山芋,许多人不得不忍痛割肉,力求减少损失。

此处的逆转引发人们不禁深思:小米SU7之所以能够迅速走红,为何YU7未能延续这一传奇?“相似的抢购热潮、相似的舆论热度、相似的黄牛炒作”,最终却宛如另一个平行世界的预兆。

群内有人感慨:“这一切都是因为贪欲作祟!SU7赚得盆满钵满,YU7以为模仿就能分得一杯羹。”然而,这难道仅仅是投机泡沫的产物,只是因为黄牛过于贪婪吗?未必。深入剖析这个现象,我们发现实际情况远比表面上“供不应求”的景象要复杂得多。

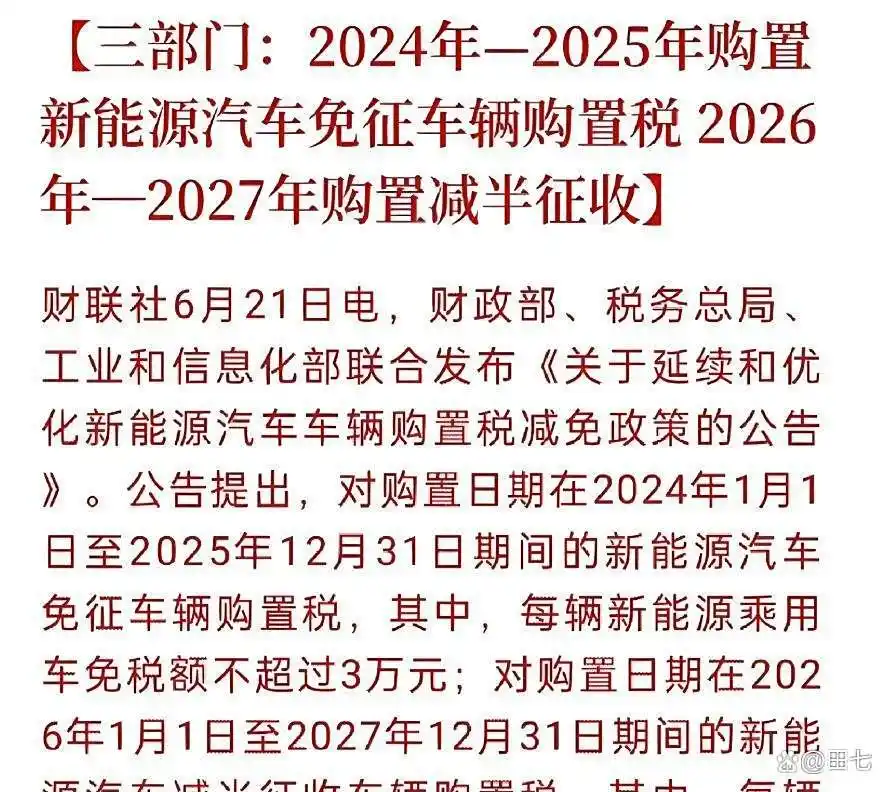

首个隐秘的转折点潜藏于政策间的空档之中。自2026年1月份开始,新能源汽车的购置税减免措施大幅缩减——原本的全额减免变为仅减半,且最高减免额度不超过1.5万元。短短十来个月的时间,车辆的实际售价便拉开了超过一万元的差距。这并非小数目,对于正在观望的潜在购车者来说,足以让他们重新评估是否值得购买。这些破发订单主要源自那些“延期交付难以落户”的号码资源——他们等不及今年上牌,也省不了购置税,手中的单号如同变质的食品,连卖家自己都感到厌恶。又有谁愿意为了未来的教训多支付几万元呢?

第二道裂痕源于那缺乏真实感的“抢单狂潮”。SU7的迅速走红,使得YU7在一夜之间成为热门话题,随后故事陷入了一个荒诞的循环:热度越高,越有众多人即便未曾试驾也急于“锁定订单”,甚至未曾亲眼见过实车,仅凭“传闻”便作出投资。这种盲目并非首次出现,然而这一次的“反噬”来得尤为迅速。原本抱着Mi Family的信仰下单,期待着驾驭新车的畅快体验,然而等到终于轮到试驾时,却惊讶地发现这款中大型SUV的操控感与心中所想的“轻盈驾趣”相去甚远。方向盘的手感有些异样,车内空间虽然宽敞,却远不如预期中的那样灵活。几番简短的交流,便暴露出了实际的失望。与SU7相比,YU7的“轿车血统”本身就较为薄弱,这直接导致了车主的心理落差极大。

还有一个值得关注的点,其特征尤为突出。许多朋友认为,在点击下单的那一刹那所感受到的“抢购紧迫感”实际上是一种错觉。然而,经过两周的等待,情绪逐渐平复,他们开始在二手市场上浏览价格走势,这才意识到自己其实只是加入了众多情绪化消费者的狂欢之中。没有人愿意成为最后一个接盘的人,一旦察觉到市场风向不对,便会争先恐后地抛售,宁愿承担一些损失也要确保资金安全。正如一位转手卖家的自嘲所言:“没想到自己竟然成了击鼓传花的最后一个参与者。”

无人明确指出的是:SU7之所以迅速走红,其核心在于炒作与稀缺性以及跨界品牌带来的双重“奇点”效应。相比之下,YU7的热度仅仅是受惯性推动,缺乏坚实的用户忠诚度和情感共鸣基础。这种“神话”的复制,注定是短暂的。

我认为,当前YU7陷入“原价转单”乃至“破发甩号”的困境,并非车辆本身存在问题,而是中国新车市场过度依赖了“情绪杠杆”。这一现象反映出人们对于热度的过分追求、对流量盲目信任以及对真实体验的忽视。目前,随着政策红利的逐渐消失,难以支撑“热钱寻找下一个资产抬轿”的惯性,消费理性的声音才开始逐渐显现。

你还否记得首次驾驭心仪已久的新车时的感受?那是对“操控感、油门反应、空间设计”逐一分步实现,与心中所想相符或是存在偏差,但最终都源自于自己的操控与体验。然而,这股YU7订单热潮,实则更像是一场“跟随热度进行投资”的情绪游戏,甚至是在为他人编织梦想和承担支付。若深入思考,这背后实则反映了整个新消费市场在集体冲动之后的一次自我调整。

当前的“原价甩卖风潮”或许并非全是负面影响。它犹如一记重锤,将那些被热潮裹挟的理想主义者、冲动消费的追随者以及投机取巧者全部唤醒。冷静下来自行购车终究是个人的选择;当激情退去,才能真正领悟到何为真正的产品实力和价值感知。

小米YU7的受欢迎程度是否会就此降低?这或许将在下一个政策实施期间得到答案,也可能随着越来越多的人选择脚踏实地去尝试、然后做出购买决定。面对如此的市场环境,人们不禁产生疑问:你还会盲目追随潮流吗,还是选择用行动投票、用心去做出选择?