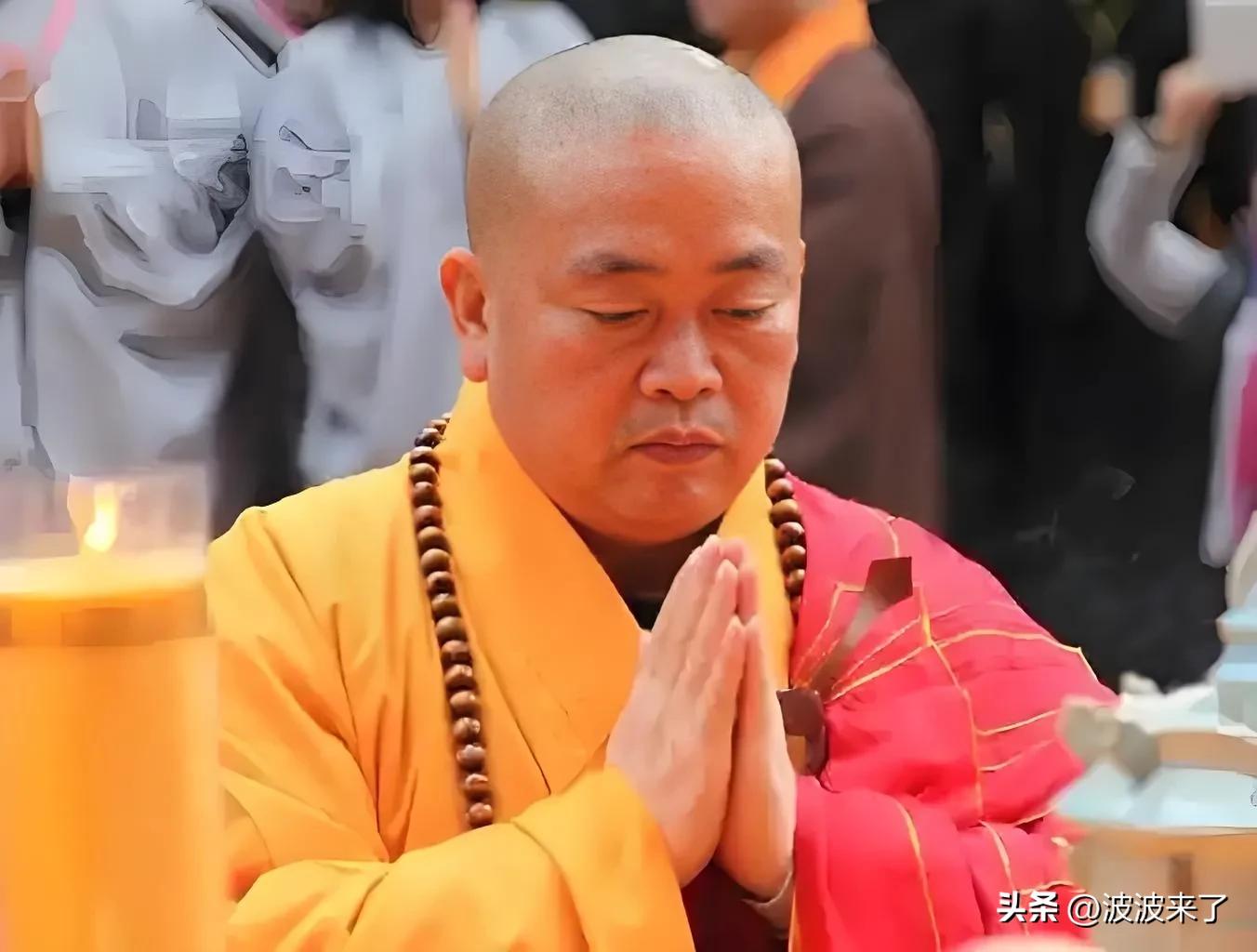

释永信遭遇了麻烦。对此,我并不感到惊讶。关于他的各种传闻早已流传开来。对于没有确凿证据的事情,我并不愿意过多评论。刚刚看到了官方的通报。看来,这次的事情确实是真的了。

少林寺的管理部门指出,他触犯了法律。他私自将金钱和物品据为己有,违背了佛门的清规戒律,与众多女性关系暧昧,甚至涉及未成年人。目前,多个部门正联合对他进行调查。

言简意赅,事态重大,这是网络上的流行说法。无需赘述,明白人自会心领神会。那么,施永信究竟是怎样的一个人呢?1981年,一位来自安徽的青年踏入少林寺。他剃度出家,法号永信。当时少林寺境况不佳,香火稀少,鲜有人至。鲜为人知的是,这位青年并非来此修行,而是带着商业目的,意图为少林寺打开一扇新的大门。

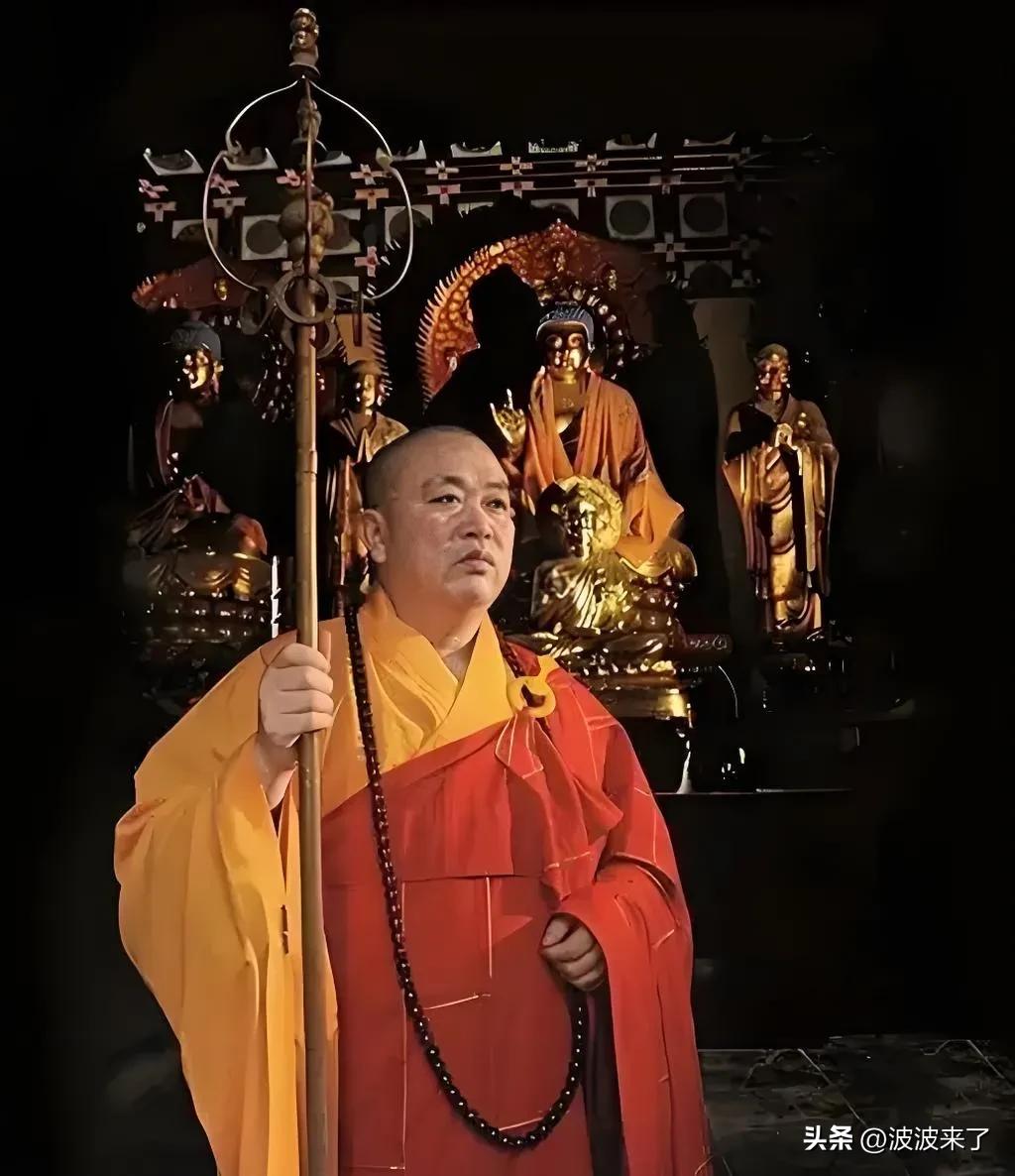

1999年,他荣任少林寺的住持。首要任务,便是将“少林”二字注册为商标。若有人想使用这两个字,必须向他咨询,并支付相应的费用。无论是拍摄电影、表演节目、销售武术相关产品,还是开设培训班,均需缴纳费用。

这不是一座寺庙,而是一家企业。在接下来的十几年间,冠以“少林”二字的各类公司如同春草般涌现,数量多达八十余家。

游历山水,登台表演,创办学府,调养身心,研读经文,海外设立分院,样样都能涉猎。他日间宣讲佛法,夜晚洽谈商议。寺院内他是主持,寺院外他是商人。少林寺成为他的金字招牌,既吸引人潮,又带来财富。

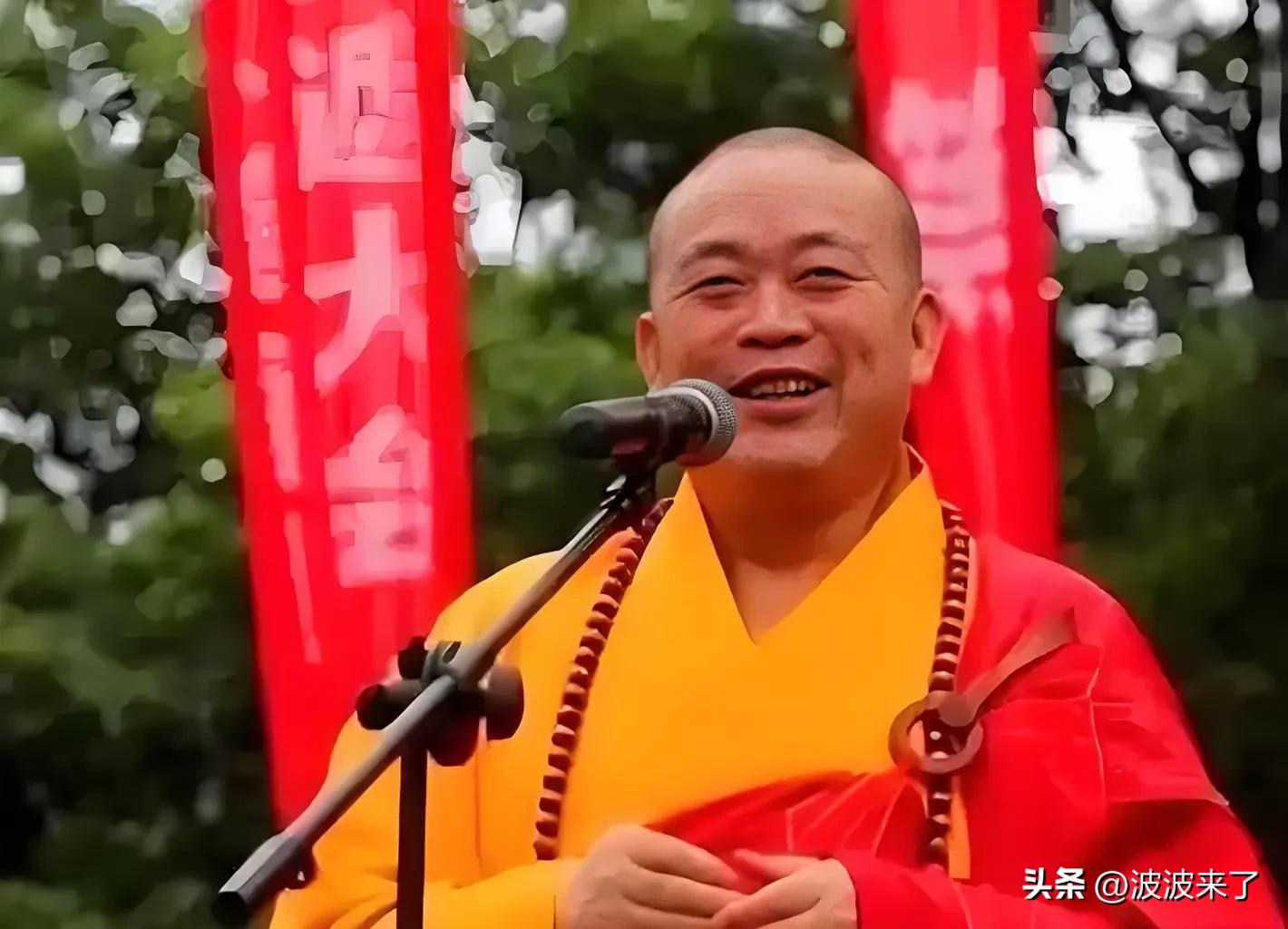

进入寺庙需购票,观赏僧侣比武需付费。若求取平安符、购买功德牌或请佛像开光,均有明确价格。僧侣讲经时,亦在手机上推销商品。功德箱上贴有二维码。烧香之资,已转化为盈利。佛法沦为引人注目的商品。僧侣转变为商人。

真正的僧侣与冒牌的僧侣,难以辨别。很久以前,便有声音指控他违法,违背了戒律。还有人对他提出指控,网络上争论不休。

最终大家都声称没有证据,他安然无恙。然而,这一次,他恐怕难以逃脱。一旦他倒下,不仅是一个主持的名声受损。他经营了二十年,将宗教当作外衣,里面却藏着商业的伎俩。这种行径亟需受到严肃审查。环顾四周,众多知名的寺庙,都在效仿这种行为。

开设公司,他人得以借助其名获利,香火旺盛价格不菲,用餐亦需付费,招募加盟者,僧侣转而投身商海。佛法被用作商业包装,寺庙变为消费场所。信众,成为了被利用的对象。寺庙亦需维持生计。然而,生存之道并非无序,必须有规有矩,且有人负责管理。

身披僧袍,供奉佛像,却不能违背戒律。寺庙之内,亦不可无人管理。佛门之地,理应保持宁静。不应充斥着机器的轰鸣声。少林寺或许需要更换住持。无论谁执掌那职位,若心中所想唯有营利而非修行,便是不宜。

即便手持已被神启的符咒,脚下却踏着可能引爆的陷阱,终将不可避免地触发。那些眼中只看见金钱的人,最终结局都不会太好。