自7月27日释永信被调查的消息公布以来,仅仅过去了不到四天,他的少林寺方丈以及全国佛教协会副会长的身份前,都多了一个“原”字。尽管国内寺庙商业化问题严重,寺庙被商业化侵蚀、信仰遭受质疑的现象已非一日,但由于释永信在中国佛教中的显赫地位,他的被查事件依旧在舆论中引起了巨大震动。

一、不负如来不负卿是伪命题,权责不明才是真

释永信遭到调查后,关于他侵占寺庙财产、违背戒律私生子女的谣言得到了证实。他的所谓“双赢”生活真相大白,一边戴着高僧的帽子名利双收,一边沉浸在家庭温暖中享受天伦之乐。一时间,不少有才情的人士,借用六世达赖仓央嘉措的名言“不负如来不负卿”进行讽刺,确实十分恰当。然而,尽管如此,调侃虽调侃,但“不负如来不负卿”之前还有“世间安得两全法”这一句话。除了那位赫赫有名的维摩诘居士和鸠摩罗什,这类极少数不能用常人标准来衡量的得道高人,“不负如来”与“不负卿”在尘世中犹如两条永不相交的平行线,它们不会在同一个个体上交汇,人们只能在这两者之间做出选择。就如同释永信的人生抉择,显然是选择了“负了如来”。然而,换个角度思考,释永信或许原本就未曾“挑选过如来”,因此,关于“违背如来”的问题也就无从说起了。

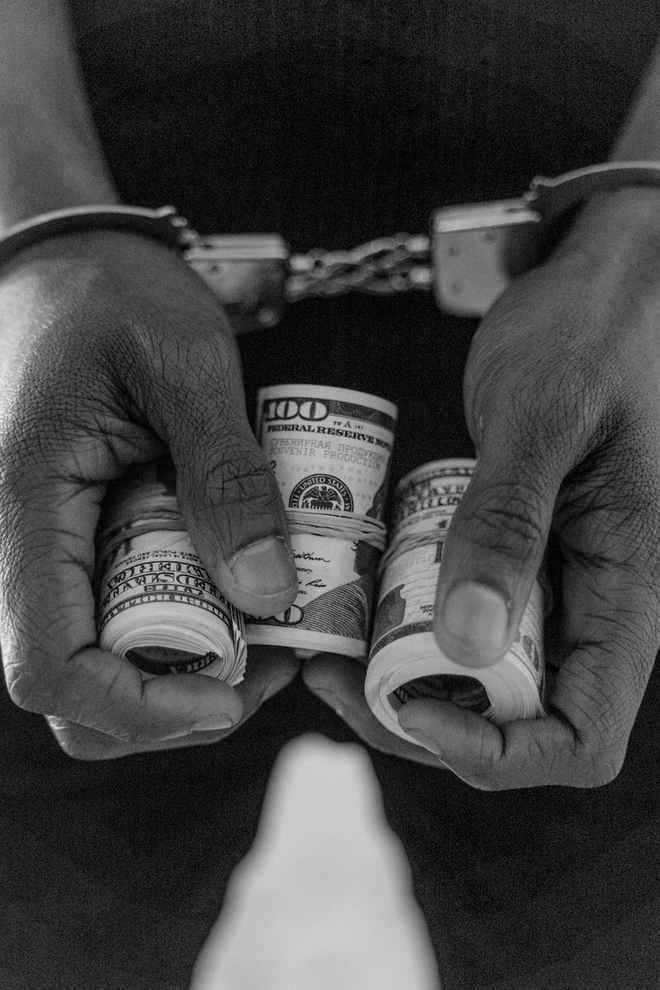

这几日,释永信的生平经历被多次回顾,众人逐渐了解到他身上确实具备一定的才能,但这才能并非源自佛法修炼,而是商业策略。正得益于释永信的精心运作,曾经衰败的禅宗圣地少林寺,重焕生机,名扬四海,收获了丰厚的名利。实际上,这其中的道理很简单,构建一个商业帝国涉及众多条件,然而,创始人必须拥有强烈的功利追求。显而易见,一个追求清静无为的修行僧侣,是不可能拥有如此强烈的世俗名利欲望。至于释永信事件的具体原因,目前尚未有官方公布,仍在众说纷纭之中。不过,可以明确的是,他出现问题的主要原因是权责不清晰。少林寺的财富是在他的带领下积累的,然而这些财富却是以少林寺的名号所赚取,少林寺并非他个人的私有财产。因此,释永信所遭遇的困境,颇似体制内部出现的贪污腐败现象,一旦权力与责任界限模糊,缺乏有效的监督机制,贪腐行为便可能滋生蔓延。

二、佛法在崇高和世俗交织下流传

常言佛门乃清净之所,然而查阅史册,却发现佛门历来并非全然清净。其根本原因在于,世俗中行贿之风盛行,佛门宽广,既要容纳那些远离尘嚣、专心修行的虔诚修行者,亦需接纳那些习惯于通过行贿来寻求他人帮助的俗世之人。向神佛祈求庇佑,实则等同于请神佛帮忙,若不支付贿赂,心中难免会感到不安。供应存在之处,需求亦随之而来;神佛不亲自收取费用以接受任务,因此这项职责便落在了愿意承担的人身上。只有身着僧袍,方能成为神圣的神佛与世俗的金钱之间的媒介,接受香火钱的同时,也就承担了代神佛菩萨接受信众祈愿的责任。因此,释永信所从事的这种佛教商业活动,源远流长,预计在将来也将持续存在。只要世间的人们依旧热衷于行贿之风,只要他们对神明和佛祖仍抱有期望,那么代为收取钱财的佛教交易便将持续不断。

无需忧虑,佛教与道教的传承,不会因这商业行为而受损。毕竟,宗教信仰覆盖了广泛的社会群体,其中有些人乐于通过与神佛交易来体验“佛法广大无边”,而另一些人则确实能在佛法中领悟到“人身难得,佛法难闻”的真谛。佛门之宽广,绝非虚言,众多信徒在此觅得心灵慰藉,途径各异,有人希冀通过“行贿”来获取财富,有人借助他人“行贿”而致富,更有那些寻求精神滋养的。然而,向佛祖献上财物未必全然不利,因为修建佛殿、塑造佛像确实需要大量的金钱,而佛法的传承与发展,既需要保持其超脱尘世的本质,亦需融入世间,关键在于找到二者之间的恰当平衡。此外,有人甚至认为,释永信访问梵蒂冈,是他遭遇困境的根源所在。起初我的看法并非如此,再者,我认为他的离去是正确的,至少梵蒂冈在维护宗教机构的神圣性以及成功运营庞大资产方面积累了宝贵的经验,这一点对中国宗教界来说,无疑值得深入研究和借鉴。