小米YU7的畅销导致订单激增,进而引发的取消预订事件,使消费者深刻认识到饥饿式营销策略所隐藏的交付风险。

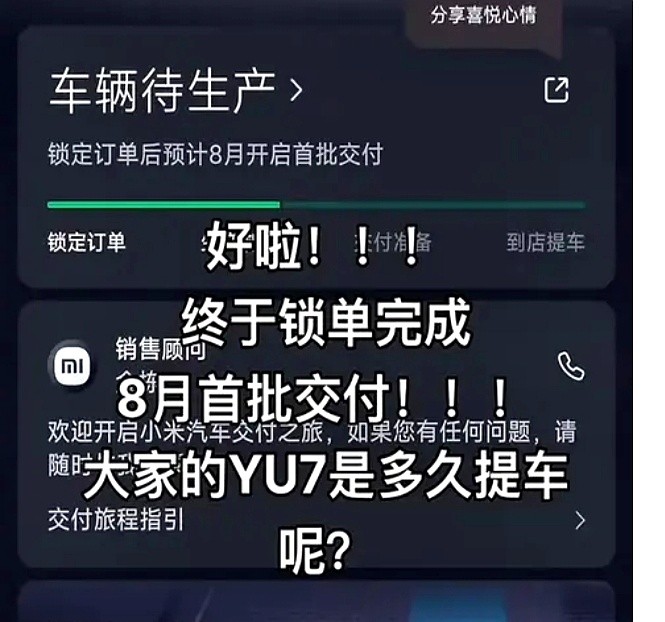

新能源车主在发现预订的车辆需等待将近一年才能提车时,不禁感到失望,同时他们支付的5000元定金似乎已被企业牢牢锁定,原本光鲜的营销策略如今却变成了对消费者信任的单向剥夺,一场信任危机悄然浮现。

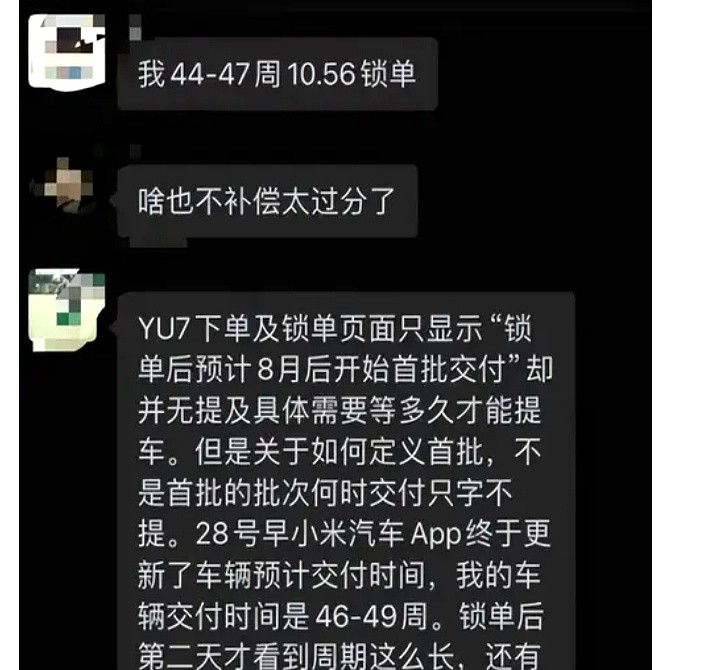

消费者被“8月交货”的承诺所吸引,纷纷下单购买,然而在锁定订单三天之后,他们才惊讶地发现实际的排产周期竟然长达42周,这种巨大的信息不对称几乎等同于商业欺诈。

部分新能源车主面临牌照即将到期的困境,同时还要应对政策调整带来的数万元税费负担,而企业只是轻描淡写地提出“若急切可更换品牌”的建议,却对退还定金之事闭口不谈,将市场风险完全转嫁给消费者。

行业内部人士指出,一些汽车制造商常常采取“夸大交付时间”的手段来提升销量,然而,像小米那样将订单锁定与预付款紧密相连,同时隐瞒实际生产进度的做法,确实是比较少见的。

更令人啼笑皆非的是,小米官方网站上依旧挂着“七天无理由退货”的承诺,然而这项服务却仅限于已全额支付车款的消费者。

车主在咨询律师并打算提起诉讼时,察觉到电子合同中有关交货期限的条款存在不明确之处,这或许正是企业敢于试探法律底线的信心所在。

看完只觉得消费者永远是弱势群体。

约定的8月交车日期如今推迟到了明年,这与网购时的预售活动玩弄文字游戏有何实质区别?

五千块定金说扣就扣,这不就是霸王条款么。

企业亟需挺身而出,针对新能源指标失效、政策调整等现实问题,提出切实可行的解决方案。

支持合理维权,不能让商家觉得“定金到手就稳了”。