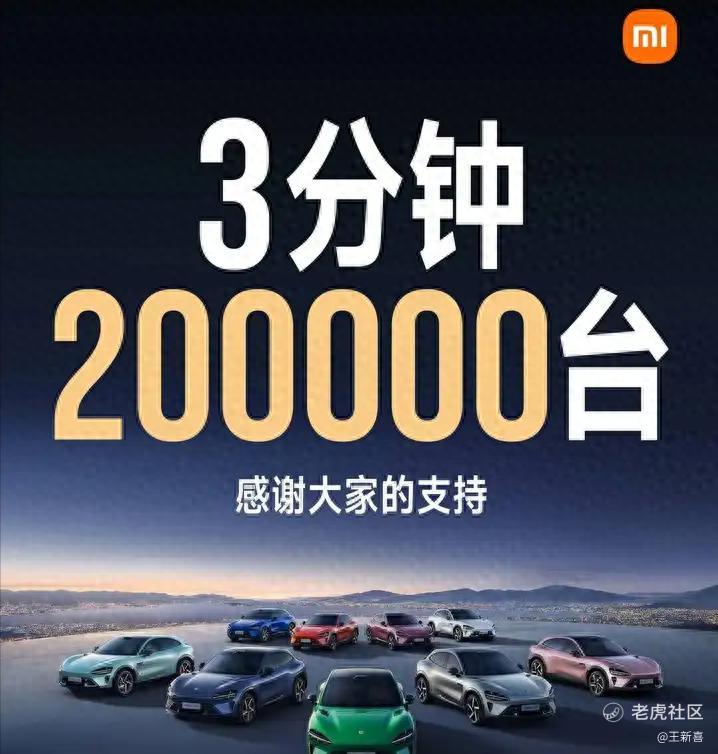

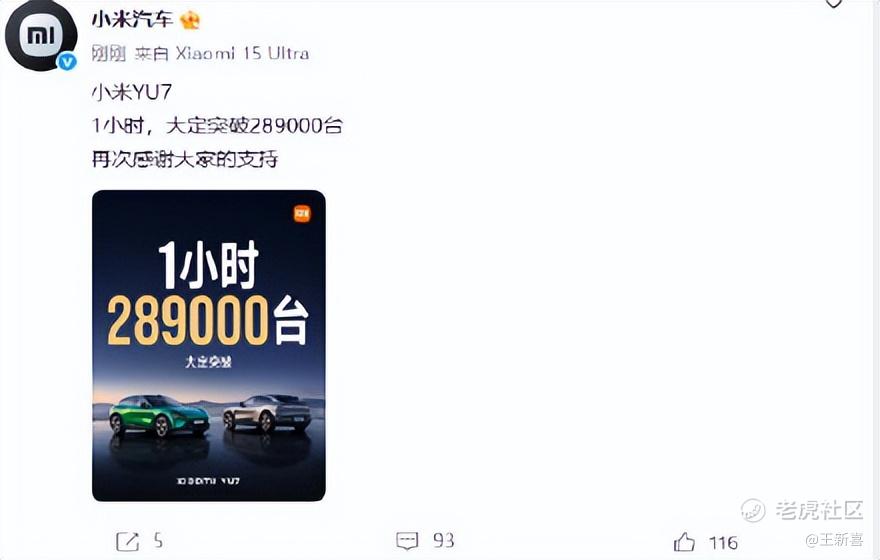

小米YU7一经推出,短短3分钟内销量便突破20万台,其中支付定金且不可退款的订单量高达12.8万辆。1小时内,预订量更是达到了28.92万台。仅仅2分钟便接近20万大关,这一成绩足以令人震惊。超过60%的锁单率更是表明,众多消费者对YU7抱有强烈的购买意愿。这一数据令整个汽车行业为之震惊,而小米YU7所展现出的四个异常现象,更是彻底颠覆了行业的认知。

第一个反常现象:提车等一年,消费者的耐心颠覆车圈认知

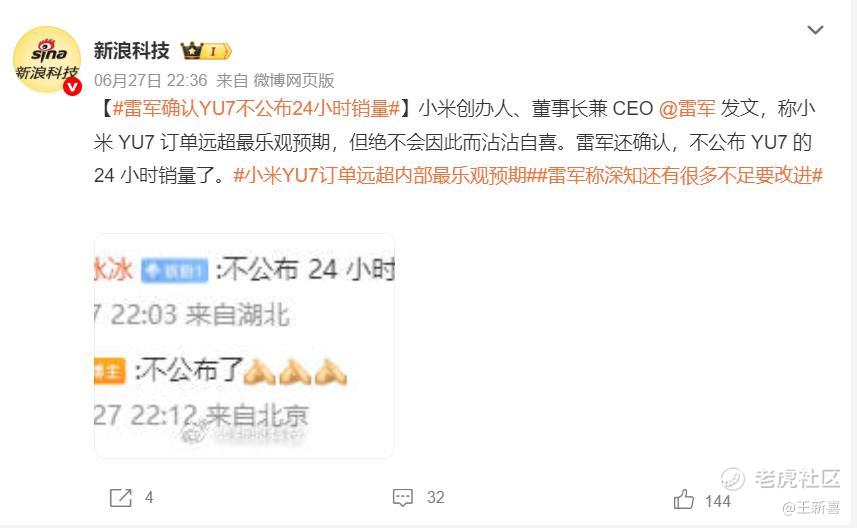

首先,我们注意到这辆车的预定量达到了一个小时的规模,相当于已经预订了小米超过一年的产量;雷军已经明确表示,将不再公开24小时内的预定量数据。

业内人士指出,若不对外公开24小时的数据,可能会加剧同行的焦虑情绪。这就像是在打牌时,对方已经赢走了你的钱财,却故意遮住你的视线,让你猜测自己输了多少。

业内预测,YU7在首日预订量将超过30万辆,这一数字几乎已成定局,并且有很大可能达到35万至50万辆。若以60%的锁单率计算,实际锁定订单量将在21万辆至30万辆之间。若将时间范围扩大,实际订单量可能会超过这一预估。2024年整年,蔚来汽车的销售量大约为22.19万辆,小鹏汽车的全年交付量略超19万辆,而小米YU7在短短3分钟内便超越了小米SU7上市后24小时所收到的预订单总数。

小米YU7的订单量接近三十万台,比亚迪方面能在一个月内完成供应,然而以小米当前的产能来看,需要一年多的时间。因此,若现在下单,消费者需等到26年6月之后才能提车。

通常情况下,人们购车都希望尽快拿到手,即便喜欢某款车型,等待一两个月也尚可接受。然而,在新能源汽车领域,新技术的涌现和新产品的推出速度非常快,比如2026年固态电池就将面市。在这种情况下,如果现在下单,等上一年才能提车,是否合适呢?

这无疑是一个颠覆性的认知——消费者为了能够购得一辆心爱的车辆,他们愿意耐心等待整整一年。

第二个反常现象:颜值比技术力更有吸引力

小米汽车靠什么吸引用户?人们的第一反应就是颜值属性第一。

有用户评论称,一旦你购入了SU7,便等同于拥有了一辆:兼具保时捷的奢华、潮流的时尚感以及极高的颜值。而今小米YU7在数据上超越了SU7,网友们不禁感叹,“即便被称为‘法拉利’,其气势依旧胜过‘保时捷’。”

从小米Su7过渡至YU7,消费者在购车时对车辆外观设计的青睐似乎已经超越了对其技术性能的关注,这已成为影响他们购车决策的关键要素之一。

在一段早期的采访录像中,雷军曾言,在设定产品特性时,他们首要关注的便是外观设计,车辆是否美观排在首位。

实际上,消费者对小米性价比的认知深入人心,这使得他们对小米产品的性能超越同价位产品的预期变得根深蒂固;同时,鉴于小米在新能源汽车产业链整合方面的强大能力,大家普遍认为小米在同价位的产品中能够提供最优质的配置。

在发布会现场观察,小米YU7与特斯拉Model Y形成竞争关系。就价格而言,小米YU7的标准版定价为25.35万元,相较之下,Model Y的后轮驱动版售价为26.35万元,便宜了整整一万元。在配置方面,YU7的标准版与Model Y相比,续航里程达到835公里,优于Model Y的593公里;800V高压平台超越Model Y的400V高压平台;5.88秒的百公里加速时间略胜一筹于Model Y的5.9秒;最高时速可达240km/h,比Model Y的201km/h更快。

在智能化领域,结合激光雷达与4D毫米波雷达技术,并辅以小米天际屏的全景展示功能,使得整体体验的丰富程度显著提升。

然而,若细究细节,这款产品的性价比已有所下降;与SU7在高端配置上几乎一应俱全的风格不同,YU7即便售价高达32.99万元的Max顶配版,也仅配备了19寸轮毂;若想升级至20寸或21寸,还需额外支付6000元或12000元;此外,许多厂商标配的“车载冰箱”,在YU7全系中均需额外花费2000元进行选配。

由此观之,小米YU7的审美设计已转变为关键的得分点。从车外视角审视前排,便能明显察觉到YU7相较于SU7在奢华感方面的显著提升。在摒弃了传统的HUD抬头显示系统后,仪表盘的体积显著减小,方向盘则与众多跑车相似,配备了一个较长的底座。得益于车头设计的拉伸,整个车身呈现出一种修长且类似轿跑的视觉印象。车身高度的增加使得YU7的尾部设计更为宽敞,而那种类似于法拉利,备受争议的外观设计,反而成为了品牌增值的一大因素。

在过去的行业竞争中,众人关注的焦点是技术指标,他们竞相比较智能驾驶、续航能力以及车内空间。然而,如今小米的加入已经彻底改变了汽车行业的认知,不少消费者在追求技术与配置的同时,其实更看重豪车般的外观与颜值。

对创始人的崇拜,打破了车圈先试驾后买车的认知

比来比去,人难免心生感慨。往昔岁月,众多购车族会货比三家,反复审视,细致对比,亲身试驾。不少消费者曾对比亚迪4S店未能提供汉L、唐L、腾势Z9、N9等车型的试驾车表示不满。值得一提的是,知乎CEO周总在购买仰望U7时,还特地进行了半天的试驾体验。

在小米Y的案例中,人们似乎颠覆了先试驾再购车的传统观念,社交媒体上充斥着各种帖子,讨论着无需试驾,只需闭眼就能购买小米汽车的观点。

众多网友提出疑问:“普通车主,难道连车都不看也不试驾,就直接下定金购买?这样的消费心理难道合理?即便决定购买,也应该亲自查看车辆吧?对小米汽车的品控如此信任,我实在难以理解。黄牛贩子的增多,也侧面反映出这款车确实很受欢迎。”

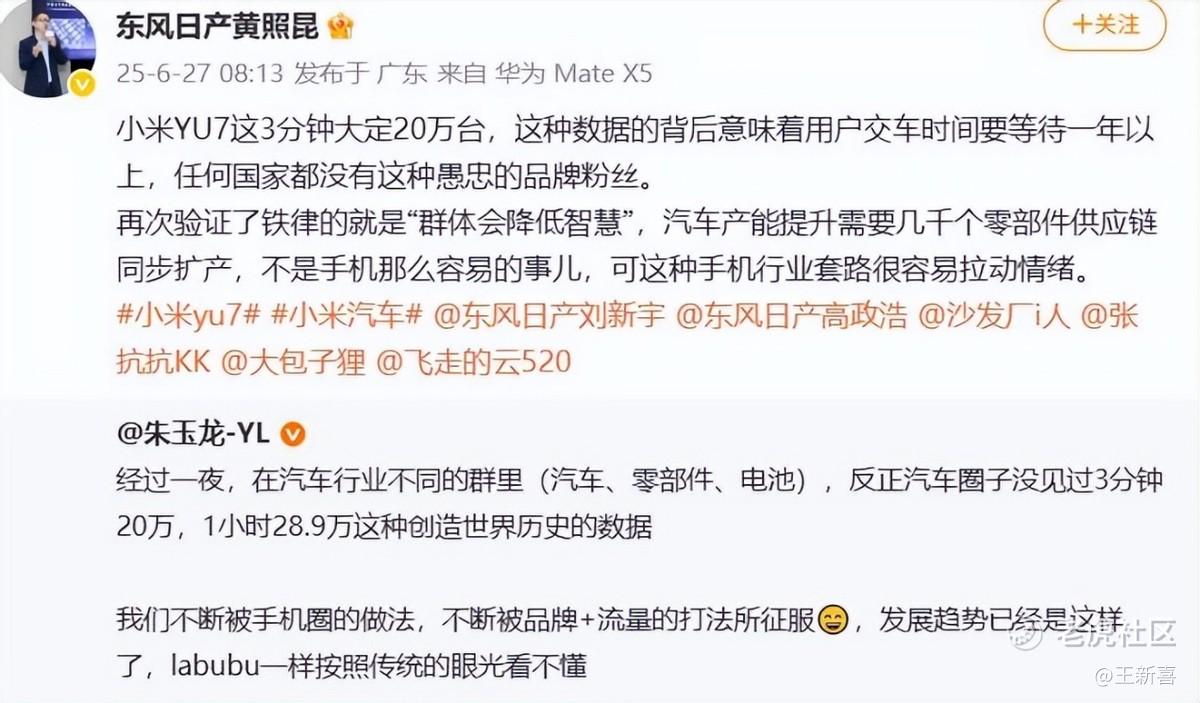

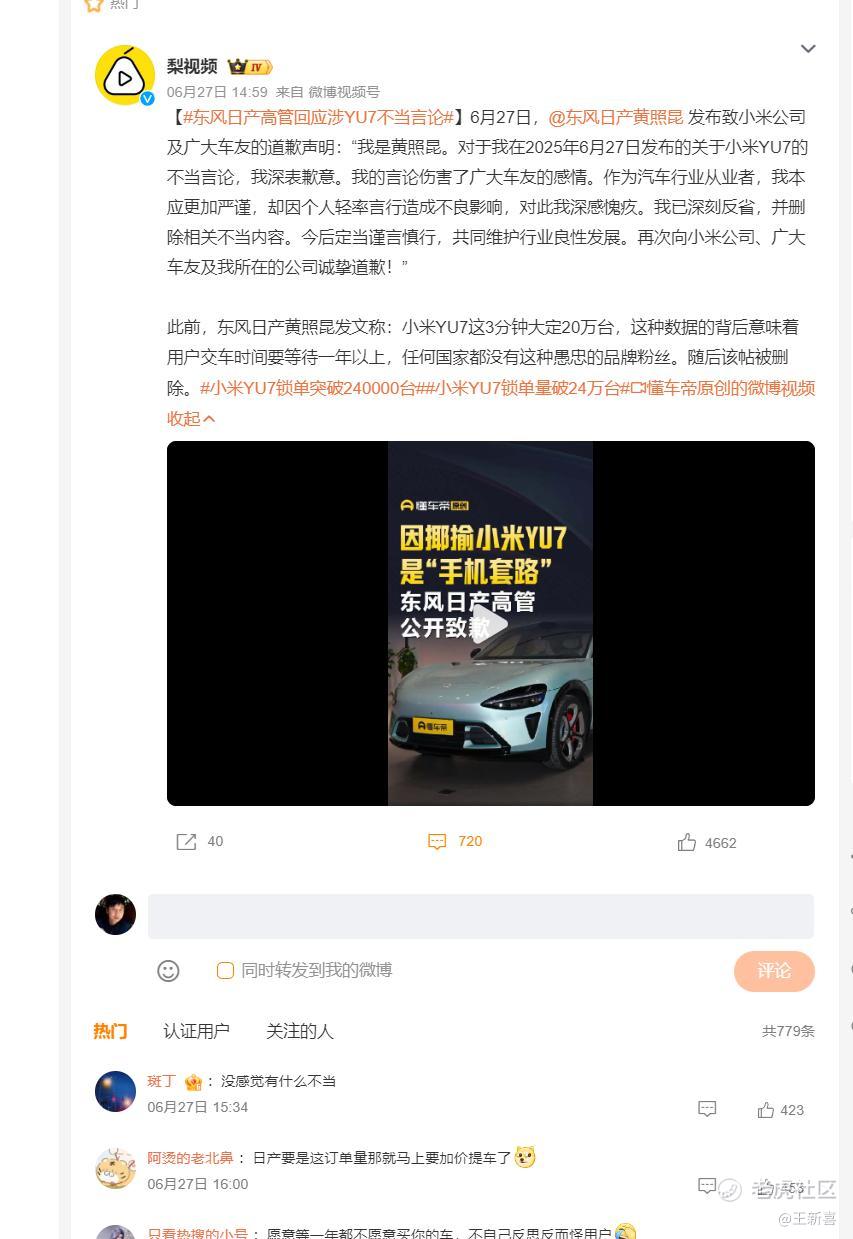

此情形同样激怒了东风日产三电及动力研发部门负责人黄照昆,他在社交平台上直言不讳:如此订单规模,意味着消费者需等待一年或更久才能提车,全球范围内,又有哪个品牌的忠实粉丝会如此盲目忠诚?此外,他还强调,这一事件再次印证了“群体行动往往削弱智慧”的铁律。

这番言论同样引起了争议,有人支持他,认为黄照昆的质疑并非无的放矢,汽车制造与手机生产不同,其供应链的复杂性远超手机,涉及从芯片到电池,从车身到座椅,成千上万个零部件的同步协作。

而持反对意见者觉得,黄照昆的言论过于尖锐,小米的成就彰显了品牌自身的强大实力;粉丝们甘愿排队等候,这恰恰证明了其独特的吸引力。

尽管如此,在巨大的压力之下,黄照昆做出了删除帖子并公开道歉的决定。然而,他的情绪崩溃和质疑表明,汽车行业已经形成了新的运作模式,即流量、品牌效应以及对创始人的崇拜,这些因素正在逐步改变人们以往先试驾再购车的传统观念。

第四个反常:黄牛从炒手机到炒车,二手平台转单量打破纪录

这种认知的颠覆和热度,使得黄牛们也敏锐地察觉到了商机。尽管每人限购一台,但他们仍能大肆操作,纷纷在二手平台上进行“加价倒卖”订单——价格低的加价一千,高的甚至高达两万,场面颇似演唱会抢票时的疯狂。这种手机加价转卖的现象,已经在汽车领域开始蔓延开来。

有网友指出,小米汽车所引发的极高关注度总让我感到有些异样,因为问界品牌背后有着坚实的支撑,而小米汽车的这种异常火爆,仿佛是海市蜃楼一般,显得有些虚无缥缈,甚至让人感到一丝不安。与此同时,它也不像比亚迪那样,每一步发展都坚实稳健,其发展轨迹清晰明了,易于追踪。

这种疑问现在普遍存在,特别是在汽车领域,许多人并不看好小米汽车,对其持怀疑态度的人比比皆是。小米汽车之所以取得成功,并非单纯依靠技术优势,而是得益于雷军精准把握市场机遇,选择在新能源产业链趋于完善的关键时期进入市场。他凭借小米的品牌影响力、供应链整合能力,以及自身在营销和消费者需求洞察方面的优势,对市场规则和竞争方式进行了颠覆性的改变,从而引领市场出现了一些与传统认知相悖的新趋势。

此类情形下,行业内部极易出现不满与争执,对小米而言,目前面临的主要挑战包括产能问题以及品质控制。特别是在品质控制这一环节,小米必须集中精力加以重视。雷军如今不再对外公布24小时大定数据,这显然是为了避免刺激竞争对手,选择保持低调,实为明智之举。毕竟,随着行业的发展至当前阶段,市场竞争已转变为存量用户的争夺,价格战接连不断,各厂商所承受的压力都相当巨大。

长城魏建军提出“车圈恒大论”涉及比亚迪,紧接着余承东指出“部分车企产品不佳却因强大流量而热销”涉及小米。此外,北汽张国富强调“不能将用户视为无知者”等观点,这些均揭示了新能源车企增长焦虑症的显现。

目前,小米YU7的市场表现强劲,将对同价位范围内的其他车型造成显著影响,诸如理想L6、极氪7X、小鹏G7、问界M5、智界R7、智己LS6以及阿维塔07等众多主流新能源车型,均将感受到压力。任何异常的行为或产品上的问题,都有可能激起竞争对手的反击,进而引发行业内的激烈批评和口舌之争。

雷军曾言,小米已摆脱新手阶段,其产品质量和后续表现,将成为衡量其发展高度的关键因素。同时,小米独特的策略对行业认知的颠覆性影响,以及由此引发的行业冲击和连锁反应,或许才刚刚开始显现。