一、技法涉猎:广而不炫的修行根基

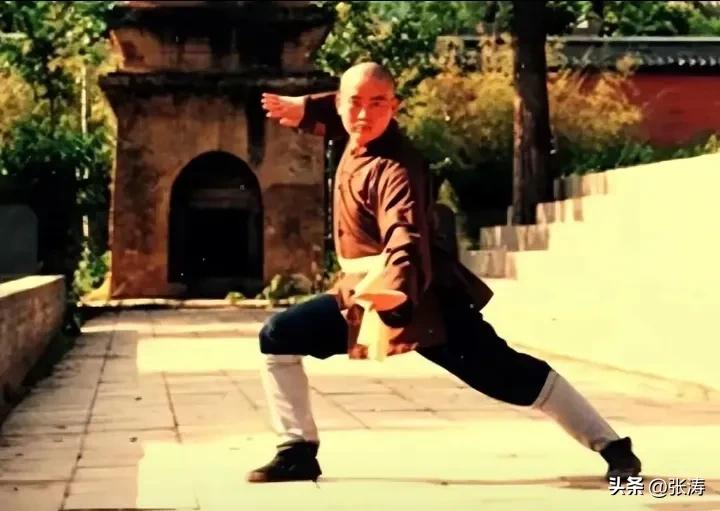

释永信在访谈中透露,他几乎将少林72种功法全部练习过,然而他仍旧觉得自己的技艺“尚未达到极致”。这样的说法不仅展现了他对少林武术体系的全面理解,同时也透露出少林武术追求“无止境”的修炼理念。少林72艺中包括铁砂掌、梅花桩、易筋经等高深技艺,需要与禅修相结合,逐步提升。作为自小在寺庙中长大的僧侣,释永信的日常修炼自然少不了基础拳法、桩功等核心技能的训练。他言及“少林寺众僧皆习武,我亦如此”,这阐明了武术修炼是少林僧侣的固有传统,而他身为方丈,修行之道更是贯穿于日常生活之中。

二、境界阐释:超越招式的“不动心”修为

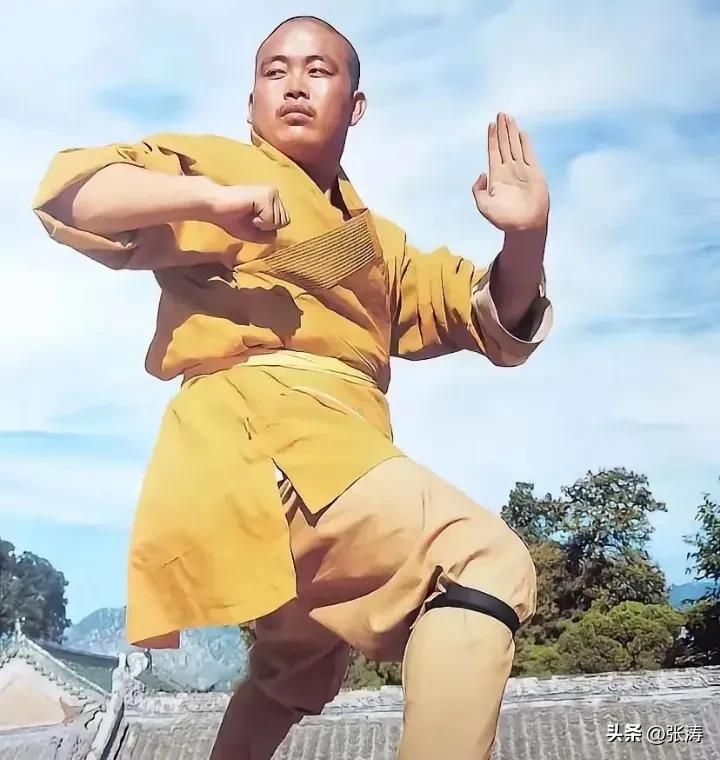

世俗普遍认为武功的高低是评判标准,然而释永信却将少林功夫的至高境界诠释为“不动心”。他以“从万丈悬崖射箭”这一比喻来说明:若内心动摇不安,即便平时技艺高超,关键时刻也难以保持稳定的表现。这种观点深刻揭示了少林“禅武合一”的核心理念——武术不仅仅是一种拳脚技艺,更是一种内心的修养。他着重指出,在习拳的前三个月,主要是“人”在锻炼“拳”,而到了后三个月,则是“拳”在塑造“人”。一旦武术成为生活的常态,无论是举手还是投足,都无不透露着深厚的功夫。这种将武术融入精神修养的修炼过程,正是高级武术家风范的显著标志。

三、传承实证:以武弘法的实践维度

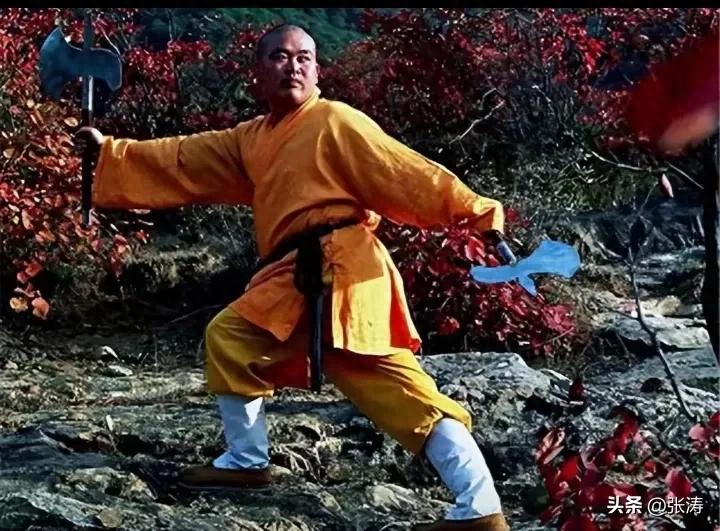

释永信虽不常在公众面前展示武术技艺,然而他致力于少林功夫传承的努力本身,便是对其武学造诣的一种别样证明。1993年,他带领僧侣武术团队踏上两岸武术交流的“破冰之旅”,在台岛展示少林功夫时,场面轰动,吸引了众多民众围观,武僧团成员也因此成为了众人争相追捧的“明星”。这种借助武术进行文化传播的方式,要求对少林武术体系有深入的理解,才能做到有效的统筹与协调。此外,他负责编纂少林寺的708种拳法与器械套路,并积极推动少林武术被列为联合国非物质文化遗产,这些成就均建立在他扎实的武术功底之上。

四、认知误区:从“竞技高低”到“文化本质”的回归

世人常以“实战能力”或“比赛荣誉”来衡量武术,却往往忽视了少林武术的独特之处。释永信曾明确指出,少林武术并非“标准体育项目”,而是“净化心灵的修行方式”。在历史上,少林僧侣习武的初衷是为了保护寺庙和佛法,其核心思想是“以武止戈”,而非追求强胜。正如他所说,农民耕种土地、厨师烹饪佳肴,这些都是“功夫”,其关键在于“全情投入的生活态度”。这种超越技击的视野,恰是少林武学最高智慧的体现。

因此,释永信的武学造诣并非体现在炫耀技艺的表演上,而是表现在对少林武术体系的全面理解、“不动心”的禅修层次,以及以武术弘扬佛法的过程中。他的独到之处在于:他以现代视角解读了“功夫即是修行”的古老理念,使得少林武术不再仅仅是拳脚招式的展示,而是上升为文化传承的重要媒介。