有些人历经从巅峰跌落至低谷,再到重新攀上顶峰,整个过程仅需短短三分钟。他们构成了他人洞察世界多样性的最直接途径,而雷军便是这样的幸运儿。

小米发布会当天,不难想象北京小米汽车总部那股热烈的气氛,订单数据的持续攀升使得其他同行的努力显得微不足道。而当这些数据反馈至雷军眼前的那一刻,他的脸上瞬间凝结出一种既喜悦又忧虑的复杂表情。

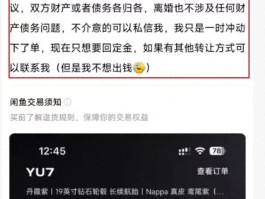

3分20秒的巨额订单,1小时28.9万的交易量——YU7的销量数据在汽车工业史上书写了辉煌篇章。此刻,两个月前小米汽车事故所引发的舆论风暴已完全平息。那些曾将雷军视为神坛之人的质疑声,如今已转变为满腔的赞叹与敬佩。

雷军心中喜悦万分,然而,作为全球“缺车”问题最严重的男性之一,他或许仍有所忧虑。在距离40公里的小米制造厂内,一台9100吨重的一体化压铸机日夜不停地工作,但这依旧无法掩饰一个冷酷的事实:部分消费者需至2026年年底才能领到新车。

爆火背后的交付困局

小米汽车的交付难题由来已久。自从上一款车型SU7问世以来,“车源短缺”现象变得司空见惯。尽管外界质疑和挑战的声音不绝于耳,但SU7凭借其出众的外观设计和智能车机功能,仍吸引了众多消费者愿意提前预订。在二级市场上,SU7的表现甚至能够与传统豪华车相媲美。

众多分析认为,小米推出的两款车型之所以受到热捧,主要得益于其出色的性能和所倡导的“科技普及”理念。在产品发布会上,它们与特斯拉的直接对比似乎印证了这一观点。例如,YU7的售价为25.35万元,定位为中大型纯电动SUV,全系车型均配备了800V高压平台和激光雷达,后驱版车型在CLTC工况下的续航里程可达835公里,四驱版车型百公里加速仅需3.23秒。特斯拉Model Y焕新版的售价在26.35万元,与同等价格区间相比,其优势显而易见,市场的倾向性自然不言自明。

经过深思熟虑,这种推理显得相当牵强。在市场上,类似配置高而价格低的汽车并不罕见,然而,唯有小米的汽车能引发消费者的抢购热潮。真正的原因或许连车主自己都不愿意明说。目前观察,小米汽车所展现出的真正优势主要体现在其外观设计上。

第一款车型与百万级保时捷在外观上极为相似,第二款则与数百万级法拉利和阿斯顿马丁有着诸多共通之处。这种独特的外观设计,使得众多怀揣豪车梦想却经济实力有限的消费者为之疯狂。这与其说是“科技平权”,不如说是“美学平权”。

在微博平台上,一些小米车主对于质疑之声进行了反驳:“尽管你可以对小米的技术、空间提出疑问,但在外观设计上,你很难找到瑕疵,对我来说已经足够了。”这或许正是成千上万小米车主的共同心声。

社交媒体上,关于小米的争议持续升温。有网友嘲讽道:“法拉利SUV之所以拥有较长的车头,是为了容纳V12引擎,而小米YU7之所以拉长车头,仅仅是因为法拉利采用了这样的设计。”

小米的拥趸们觉得,车辆前部设计不仅考量了审美,还从功能角度出发,为碰撞事故预留了更宽敞的溃缩区域,而且前备箱的空间更为充裕,这无疑是一个优秀的设计。然而,也有网友对此提出质疑,认为这样的设计可能会减少车内和后备箱的空间。围绕小米这一设计的激烈讨论从未停歇,似乎没有明确的胜负可言。然而,这种争论本身就是小米吸引大量关注和热议的体现,而市场和订单也显然是站在了小米这边。

资本市场对此盛宴做出了迅速的反应:小米在美国的存托凭证(ADR)在单日内的涨幅超过了10%,其市值猛增了500亿港元;与此同时,与之形成强烈反差的则是其竞争对手的股价应声而跌,市值百亿瞬间化为乌有。

市场虽然看似一片欢腾,但其背后却波涛汹涌。小米汽车App上呈现的信息让人心绪不宁:YU7标准版的交货时间跨度竟达53至56周,即便是配置更高的Max版,消费者也需耐心等待33至36周。情况更为棘手的是,SU7车型积压的订单量已超过十几万辆,而YU7车型又新增了近29万的订单,这使得待交付的总量逼近50万台。

根据北京亦庄的相关文件,小米在工厂建设和产能扩张方面已经投入了极大的热情,然而这还远远达不到预期。其一期工厂的月产量上限仅为2.5至3万台,目前正以满负荷的状态运行。二期工厂虽然已经投产,但初期月产量有限,后期才竭尽全力与一期工厂持平。至于三期工厂,目前尚处于规划阶段,预计最快也要到2026年才能正式投产。

以现有的生产能力来衡量,处理完手头的订单将耗费一年半的时间。此外,供应链的弹性也是一个让人深感忧虑的问题——在众多关键供应商中,任何一家的故障都可能对生产能力的发挥造成影响。

小米的“欠车”现象已经成为其代名词。在社交媒体上,关于“雷军欠下大量车辆”和“YU7即是逾期”的玩笑话纷纷登上热门话题,米粉们只能无奈地笑着调侃:“有钱人实在太多,雷总的车债都还没还清呢。”黄牛们看准了其中的商机,在二手平台上炒作代抢费用,价格一度飙升至2000至10000元,即便如此,消费者仍需等待半年以上。

正面来看,小米汽车的预定量庞大,形成了显著的“占坑”效应,牢牢锁定了众多对该价格区间感兴趣的消费者。在涉及大额且消费频率较低的市场领域,提前抢占大量用户基础,这实际上等于切断了竞争对手的生存空间,这或许也是竞争对手频繁发出挑战小米声明的关键原因。然而,负面效应也很明显,“订单拥堵”现象实际上是一种实实在在的债务,而消费者的耐心相较于他们的热情来说,显然要少得多。

恩怨缠斗与生态新局

小米Yu7一经推出,便引发了不小的震动,承受巨大压力的不仅仅是特斯拉,还有与小米长期对垒的华为。经过十年在手机领域的激烈角逐,华为率先踏入车界,并取得了显著成就。然而,面对小米的订单,华为的鸿蒙智行在表现上显得略显不足。

在Yu7发布会前夕,余承东曾公开表示,某些车型的品质难以与它们的销量相提并论。尽管他没有直接点名,但许多人猜测其言外之意可能是指向小米。这种口水战在过去的十年里在手机行业已是屡见不鲜,而现在,战场似乎转移到了汽车领域。

2014年,小米正值巅峰,雷军与余承东在用户属性、销量等议题上争执不休。随后的数年,双方竞争的焦点转移至专利领域,攻防战此起彼伏。不禁让人猜想,未来汽车行业的竞争是否会重蹈当年的覆辙。

站在当前这个时点,小米在汽车领域似乎已经显现出显著的优势。面对华为在纯电动汽车领域始终难以突破的困境,小米不仅成功站稳了脚跟,更是引发了市场的热烈反响。展望未来,随着环保要求的日益严格和出行限号的趋势日益明显,以增程技术为主的汽车制造商可能面临的时间窗口将越来越有限。然而,曾经备受瞩目的神车问界M7即将迎来改款,这或许将成为华米之间这一轮竞争的关键转折点。

对于华为之外的竞争者,小米在应对时的态度显得更为沉着与自信。凭借其在手机产业生态领域积累的丰富经验,小米的优势显而易见。

面临交付难题,小米展露了自己的防御壁垒——“人车家全生态”战略。一旦用户呼唤“回家模式”,YU7便会自动规划出行路径、关闭办公室的空调、并启动家中的扫地机器人。这种深入融合米家200多款设备互联功能的能力,构成了对其他品牌的有力压制。

在构建充电网络方面,小米已经设立了液冷快充站点,并规划在2026年年底实现对县城的全面覆盖。即便并非市场领头羊,此举亦显露了小米的雄心壮志。

小米汽车的另一大隐忧在于其庞大的用户基数以及产品线相对单一。从概率学的视角分析,即便事故发生率较低,由于车型保有量巨大,事故的总数也可能相当可观。一旦发生事故或遭遇负面舆论,这些情况很容易被放大,进而成为众人的攻击目标。

行业洗牌与新秩序重构

无论如何,小米的崛起已深刻转变了汽车行业的思维格局。在小米初次引发轰动之际,公众或许将其归因于偶然,但随后的再度火爆则无疑彰显了其方法论的实际效用。

YU7带来的影响波及车企,令它们倍感焦虑。在社交媒体上,传统车企高层人士的争议性言论,映射出整个行业的不安情绪。更深层次的争论,关于技术或美学哪个更重要,似乎正走向结论。过去,车企普遍认为技术为王,然而YU7的市场表现却表明,外观才是关键。

这自然算不上什么了不起的发现,它只是对商业历史的一次重申。三十多年前,乔布斯在接受采访时就曾明确指出,商业的成败最终还是取决于品味。如今,有人觉得雷军已经从雷布斯转变成了雷斯克,然而从这一角度来分析,雷军似乎更像是乔布斯的忠实追随者。

此刻,位于北京的北京小米汽车销售监控中心,YU7的订单量持续上升。令人难以置信的是,十年前手机产业的奇迹如今在汽车界再次上演。作为行业领头羊的小米,在争议声中迅猛发展,其超越常规的速度,同时也预示着众多汽车制造商的倒闭和退出将比预期提前许多。

十年间,雷军见证了产业内竞争对手的兴衰更迭,从被指责采用“饥饿营销”策略到被戏谑产能不足。如今,小米汽车在生态布局上的雄心和商场上的恩怨纠葛,正如同我国科技企业的双螺旋发展轨迹:在对抗中不断学习,在竞争中持续进化。

北京亦庄的压铸机声依旧轰鸣不止,然而三期工厂外围的黄土裸露工地,打桩机的运作节奏正在影响着小米能否将这波订单热潮转化为长期的胜利。交付的队伍已延伸至2026年年底,而资本市场对于小米万亿美元的估值预期,耐心并不会持续太久。

关于外观的独创性,雷军大可不必过分忧虑。有位著名投资人曾这样评述互联网:“古印度人创造出了全球通用的数字,如今我们称之为阿拉伯数字。只要产品销量足够大,无论是保时捷的美学还是法国的美学,最终都会演变为雷军个人的美学风格。人们不会记住施乐实验室,他们只铭记乔布斯和比尔·盖茨,这正是这个世界的残酷与荒诞所在。”