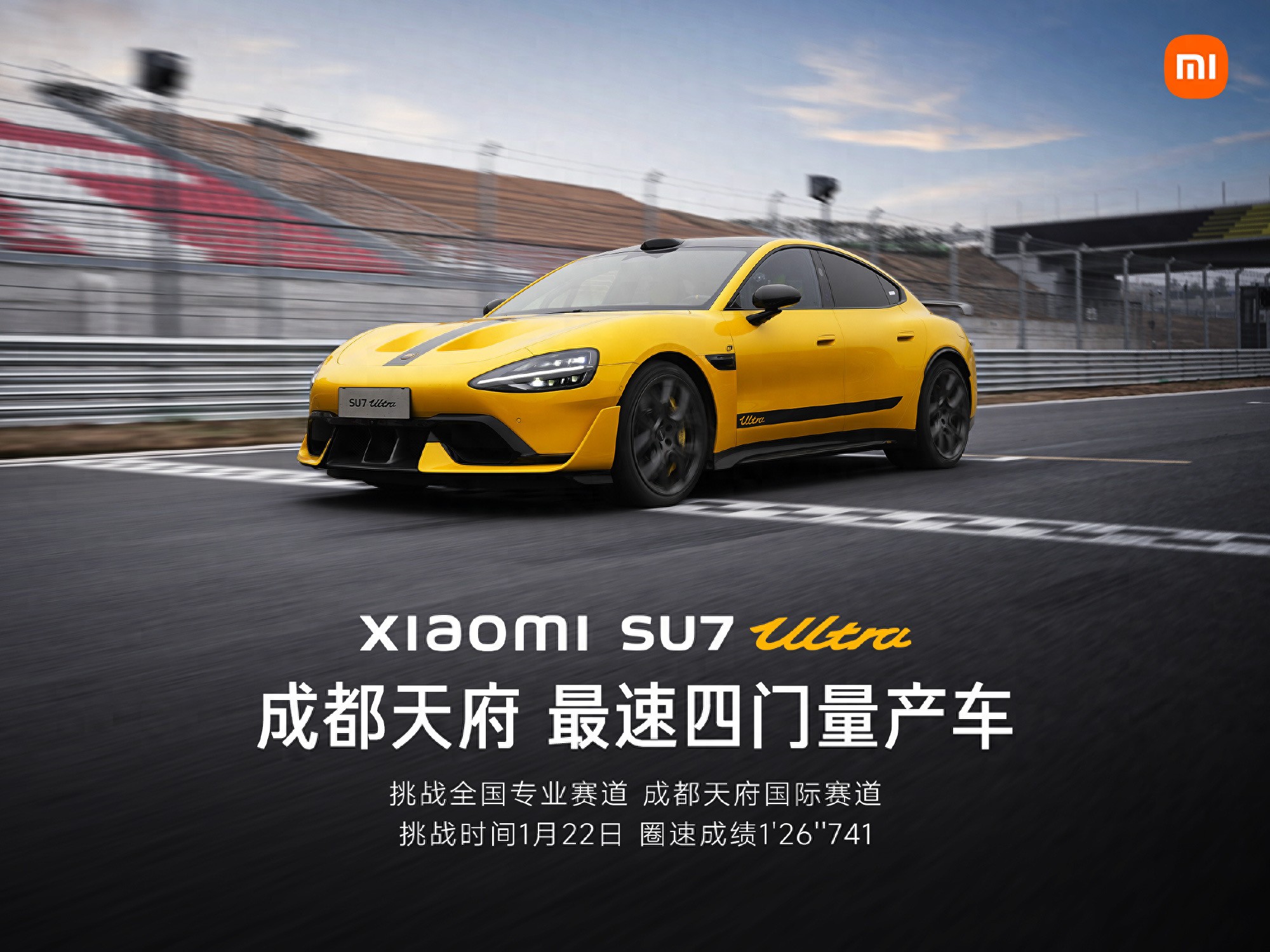

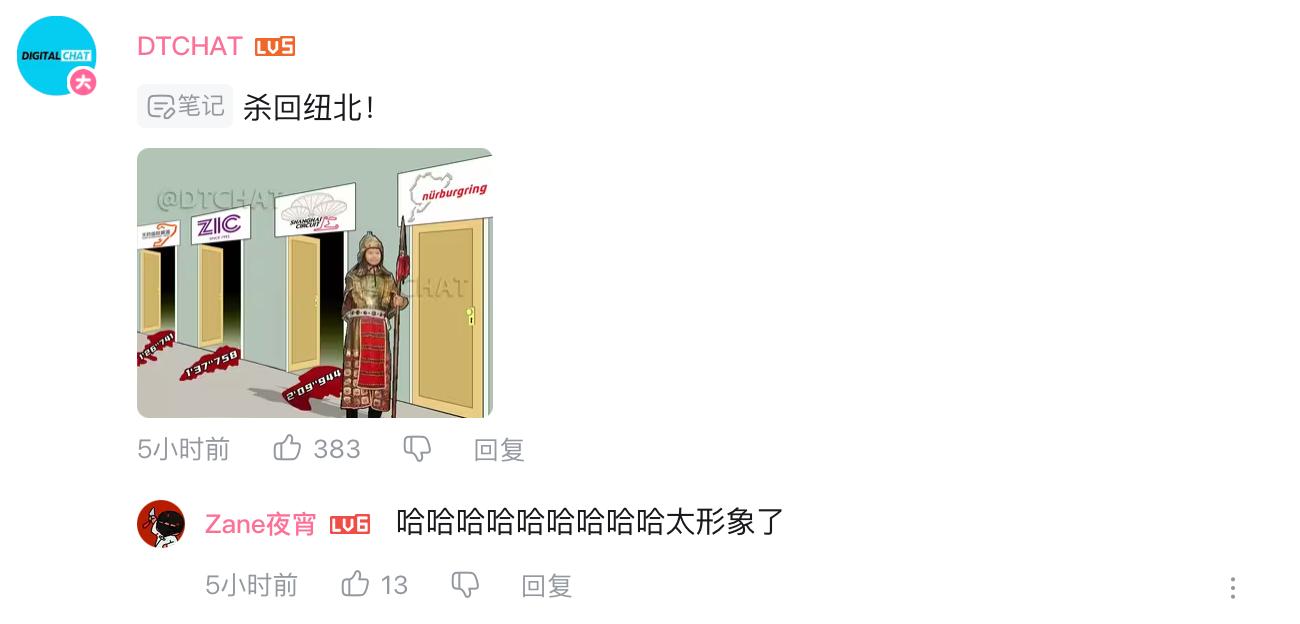

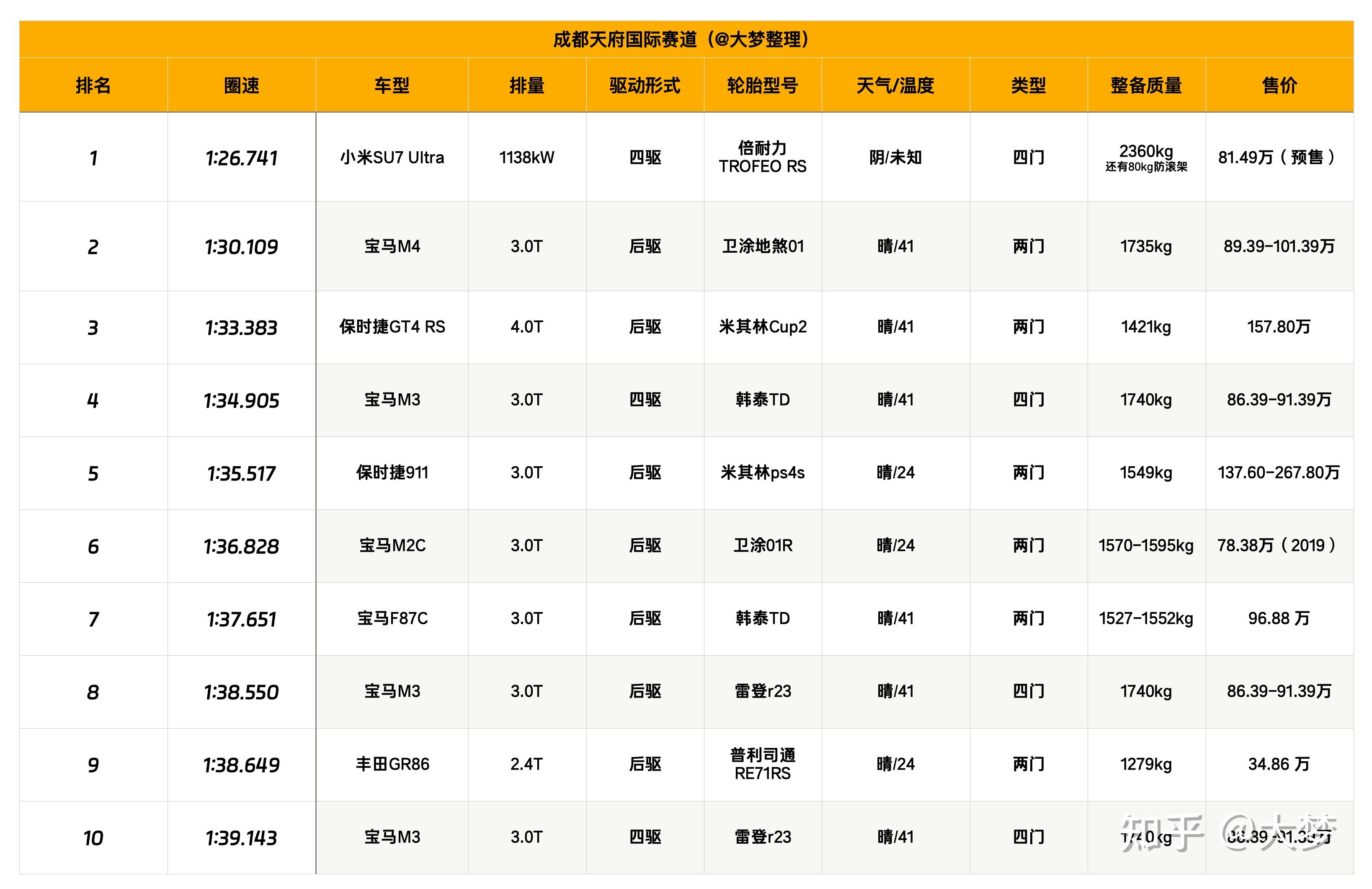

四川成都天府国际赛道上,圈速为一分二十六秒七四一,为该赛道记录了最快的四门量产车成绩;

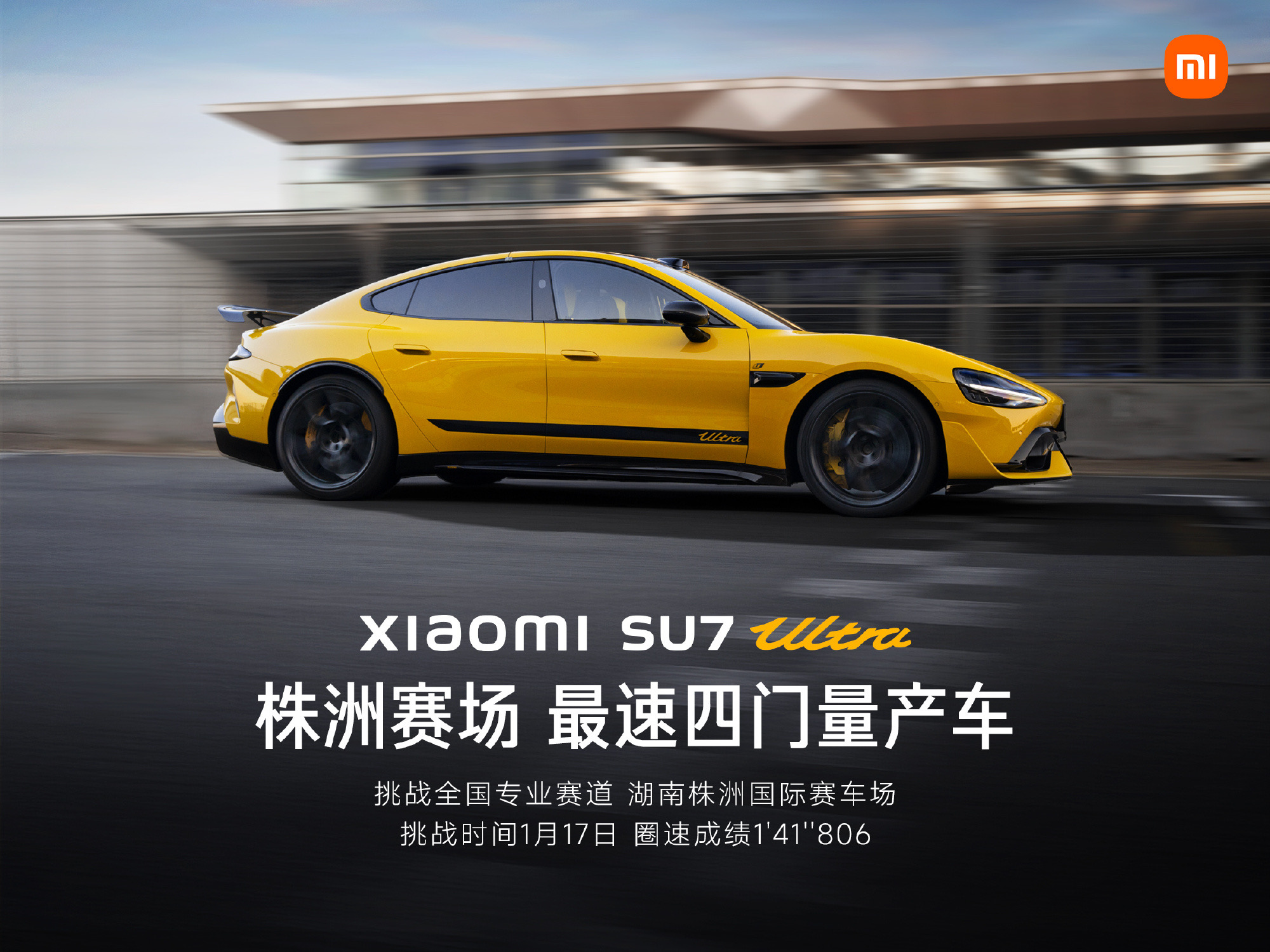

湖南株洲国际赛车场,最快一圈是1分41秒806,这辆车是这里跑得最快的四门普通生产车。

广东珠海国际赛车场,圈速为一分三十七秒七五八,是这条赛道上跑得最快的四门量产车

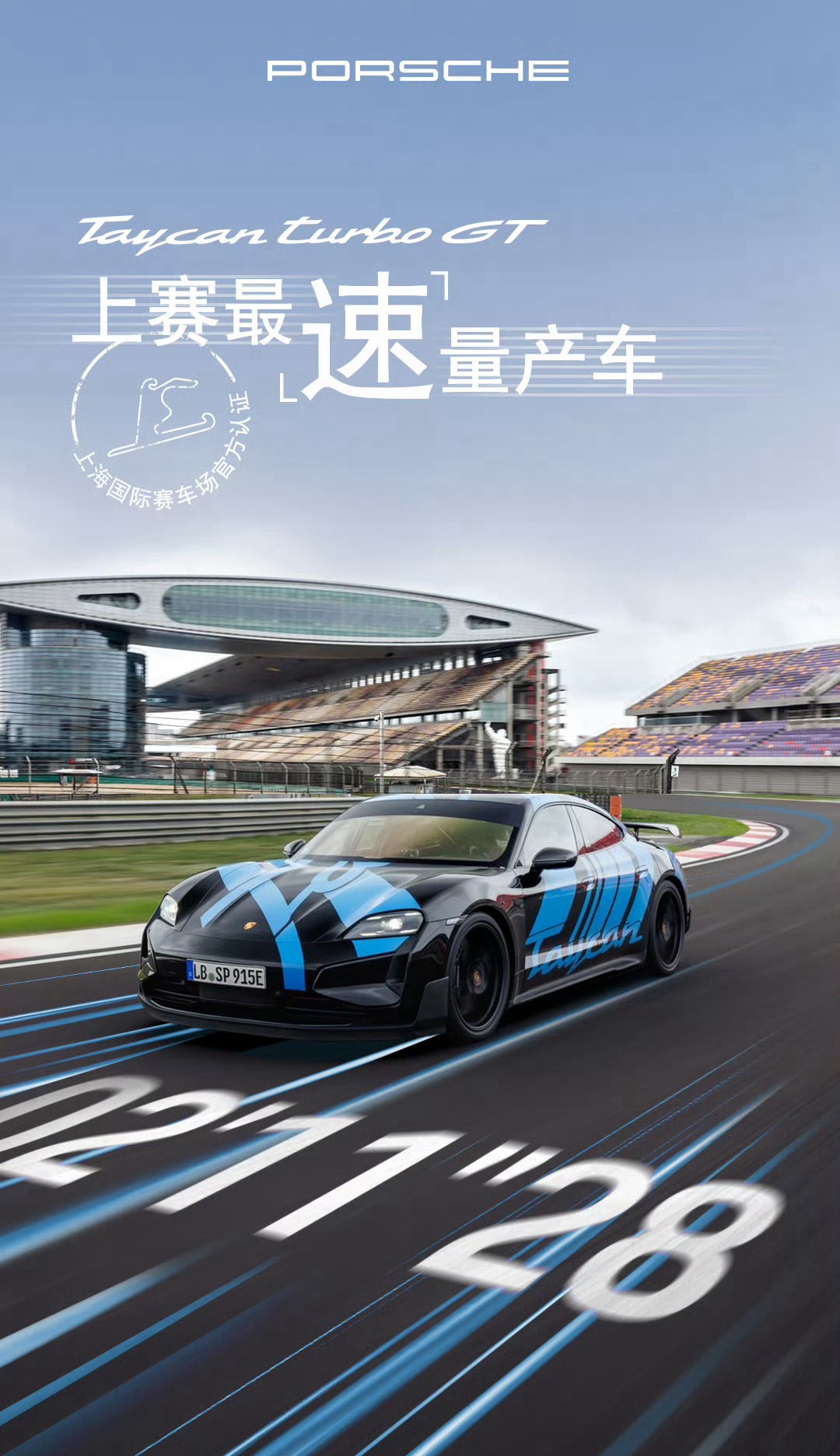

上海国际赛车场,是专业的F1赛道,一圈跑完需要2分09秒944,有辆车在这里创下了最快成绩,是量产车型。

小米SU7 Ultra在近期不断刷新国内多条专业赛道纪录,包括以6分46秒874的成绩创下纽北最快四门电车纪录,不过需注意该纪录是由原型车达成。

嗯,这个看起来很厉害,但真的是厉害吗?有些人替小米SU7 Ultra庆祝,高声称赞它,另一些人则表示怀疑。

好的,那么我们首先来分析这四个成绩的价值。由于我参与了株洲赛道的竞争,因此就拿这个来作为说明。结论先行:极其出色。

我给大家一些类比你就清楚我没有胡说了:

一款当代的TCR赛车,于这条赛道大约可达到1分45秒的水平,由此您对情况有了更清晰的认知,一部面向公众销售的小米SU7 Ultra,其实力足以超越一台职业化的TCR赛车。

而假如参照兰博基尼GT3赛车的表现,其大约能够达到1分37秒的水平,换言之,小米SU7 Ultra大概会慢上四秒。相较之下,小米SU7 Ultra在株洲赛道的记录,与一台GT4的竞技水平相仿。

如果你觉得还是不够有说服力,那其他三条赛道的我也给你找找:

成都天府赛道:

保时捷GT4 RS,圈速是1分33秒383;

宝马M2C,圈速1分36秒828;

本来排在圈速榜第一的宝马M4,圈速是1分30秒109。

珠海赛道:

保时捷992.1 GT3 Cup的赛道表现十分出色,单圈最快用时达到了1分40秒280。

奥迪R8 LMS GT3,属于专业赛车,它的最快圈速达到了1分34秒443。

对于兰博基尼Huracan Super Trofeo EVO,专业驾驶员的成绩大约在一分三十五秒上下。

两条为F3级别设计,一条为F2级别设计,另外一条则遵循全球顶级F1标准,这四条赛道中,高潮部分是上海国际赛车场,在这里,保时捷曾创下2分11秒28的纪录,并且为此制作了宣传海报,广而告之

审视了小米SU7 Ultra的性能表现,并参照了同类产品的数据,小米黄色闪电的驾驶操控优势,已经确立,难以被挑战。

已经攻占了人气领域、销售领域,雷总带着小米SU7 Ultra现在准备挑战真正的赛车领域了。网友们表示:真讨厌,键盘侠几乎找不到攻击它的借口了(狗头)

自然,有网友询问:吴佩,作为赛车手,且对小米SU7 Ultra非常熟悉,可否谈谈,它要赢得赛道究竟有多不容易?

要弄清楚这个,首先需要弄清一个基本点:不是所有车辆都允许进入赛道,这个情况需要具体分析。

肯定可以,即便是载货车也能在跑道上行驶。不过,若想跑出标准的圈速,那么这台车就必须具备赛车级的卓越性能。

赛道是对车辆各项指标最严苛的检验,直线部分主要评估动力表现,尾部区域着重考察制动能力,弯道环节则着重评估车辆操控性能,而长时间的运行则主要检测车辆的可靠性。

因此我们能够明白,尽管任何车辆都可以进入赛场,然而要在赛场上取得优异表现,这个过程极其不易,确实充满挑战。接下来,我们具体分析其中的困难所在:

让我们从头说起。若要油车在赛道上取得优异表现,其发动机必须以最大输出功率运行,基本上就是将油门踩到底,毕竟在高温、高转速、高负荷等压力下,这对发动机的动力和稳定性都是严峻的挑战;而若是电动汽车,情况则更为复杂,众所周知,电机具有额定功率和峰值功率之分,很少有电机能够在峰值功率下长时间工作,由于发热的影响,电机能维持1-2分钟的峰值功率运行已经相当困难,因此很容易发生功率下降的情况,这样做是为了防止电机过热,避免其失去磁性而损坏。

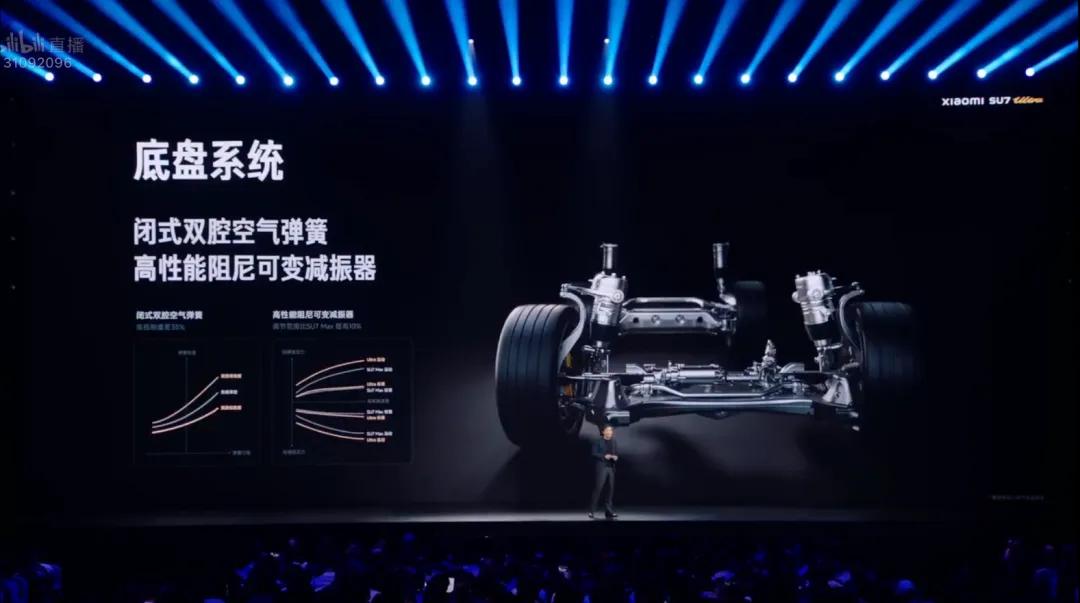

讨论完动力系统,接下来谈谈减震装置,许多改装爱好者经常谈论的悬挂系统升级,在专业的赛车领域其实并不适用,赛车运行的环境条件极为严苛,我早年参与CTCC赛事驾驶飞度车辆时,其悬挂装置造价高达十几万元,而后来加入China GT比赛使用保时捷的减震系统,更是能够直接更换一台SU7级别的设备

为什么这么贵呢?

大家都知道,缓冲装置对车辆操控有决定性影响,在激烈的赛道驾驶中,高速行驶时遭遇颠簸和路面的撞击,缓冲装置必须不停地发挥作用;在猛然提速、急刹车以及高速转弯时,缓冲装置还要承受比平时强得多的压缩和回弹力量;再加上长时间处于高负荷状态,会导致缓冲装置内部油液温度持续升高,油液变得稀薄后自然减震性能就会下降,特别是在像赛道这样的持久性考验下,缓冲装置随时都有可能损坏。因此要解决这些挑战,赛车悬挂系统多采用铝合金或钛合金制造,同时可调节缓冲性能、先进散热装置以及减重构造都是必需的,可以说顶级配置的减震装置价格超过两万美元,折合人民币约十五万元,而越野车型价格可能还要高一些。

接下来要谈论的是轮胎。在专业赛道上,专业赛车配备的都是全热熔轮胎。这类轮胎在赛道上进行激烈驾驶时,需要应对多种考验,例如但不限于高温、巨大的侧向力、强大的纵向力、持续的振动以及磨损等情况。以倍耐力P Zero DHC全热熔轮胎为例,其20寸版本的单条价格最高可达850美元,折合人民币大约是6100元。

初次尝试在2019年驾驶保时捷赛车时,由于对刹车松开的操作不熟练,不慎多踩了一秒刹车,导致这部没有ABS的赛车直接损坏了两个前轮胎。

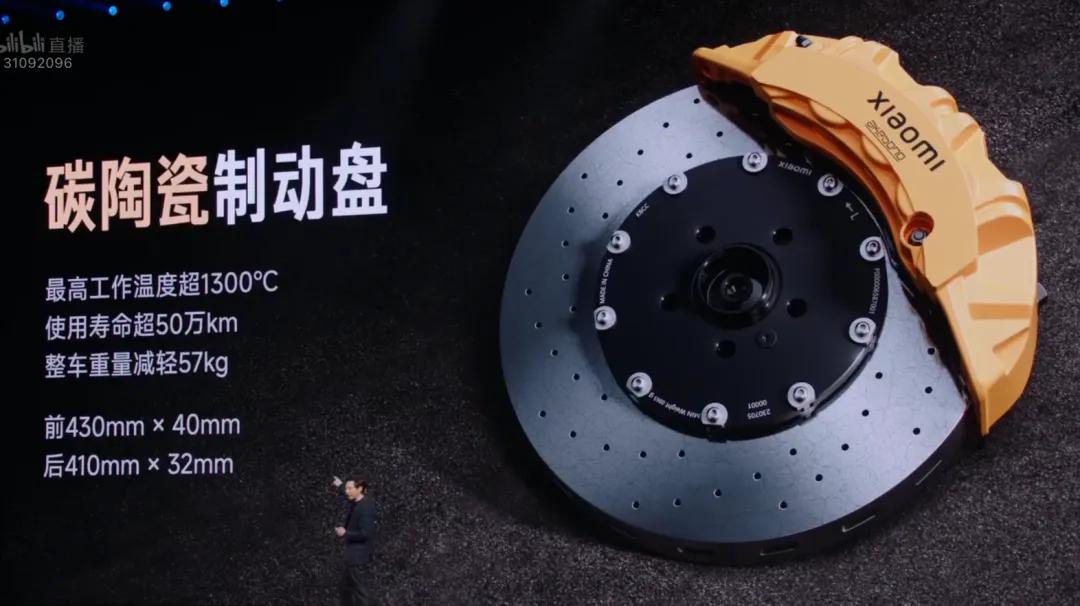

速度快同样要能稳住,制动系统需要相应强化,赛车普遍配备的制动系统品牌包括AP racing、brembo、pfc等,一套制动卡钳、制动盘和制动蹄,在单次周末活动中的损耗大约达到三万元。

小米SU7 Ultra概念车之所以能在纽北取得优异表现,并且其正式车型能赢得国内多个赛道冠军,我认为它主要解决了五个关键问题:首先,它突破了动力系统的瓶颈,其次,它克服了空气动力学设计的挑战,再次,它解决了底盘操控的难题,另外,它攻克了轻量化制造的障碍,最后,它解决了智能驾驶辅助技术的短板。

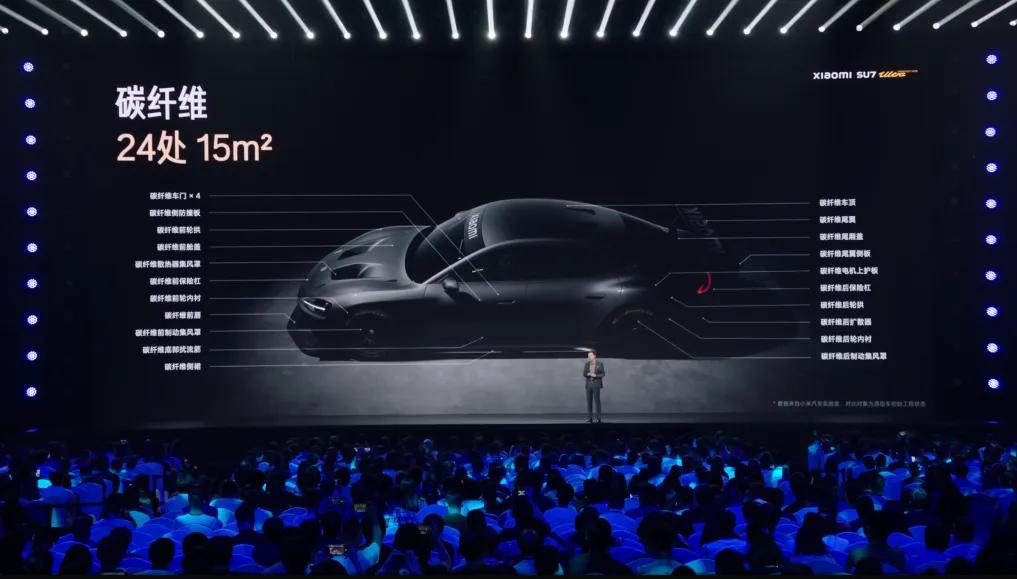

车辆自重偏大,因为纯电动车型底盘内置电池组,其固有重量高于燃油车,必须追求极致的轻量化设计,因此小米SU7 Ultra 原型车实施了全面的减重措施,不惜成本推行“全碳纤维方案”,全车碳纤维覆盖面积高达15平方米,不仅车身外部完全采用碳纤维材料,就连电机防护板和制动集风罩也选用碳纤维制造,最终使车辆总重控制在1900公斤,比保时捷 Taycan Turbo GT(2220公斤)更轻。

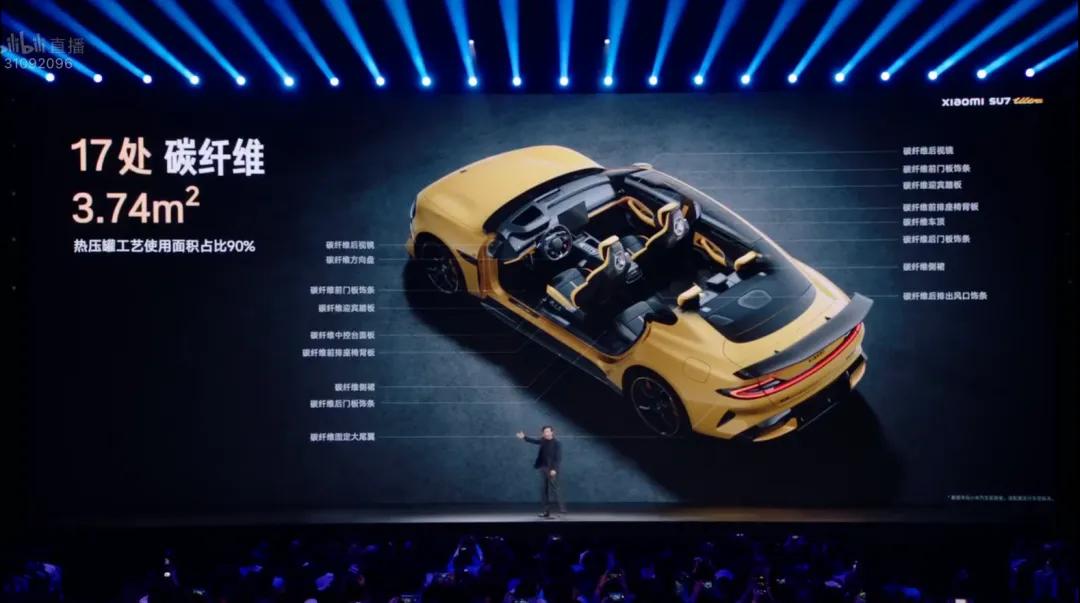

小米SU7 Ultra量产车型虽未采用纯碳纤维打造车身外壳,却依旧在有限空间内实现了极致的轻量化设计,车厢内大量运用碳纤维部件,具体包含碳纤维方向盘、碳纤维座椅靠背、1.7平方米的碳纤维车顶,以及中控台等17个部位均覆盖碳纤维材料,车尾还装配了尺寸较大的碳纤维尾翼组件。

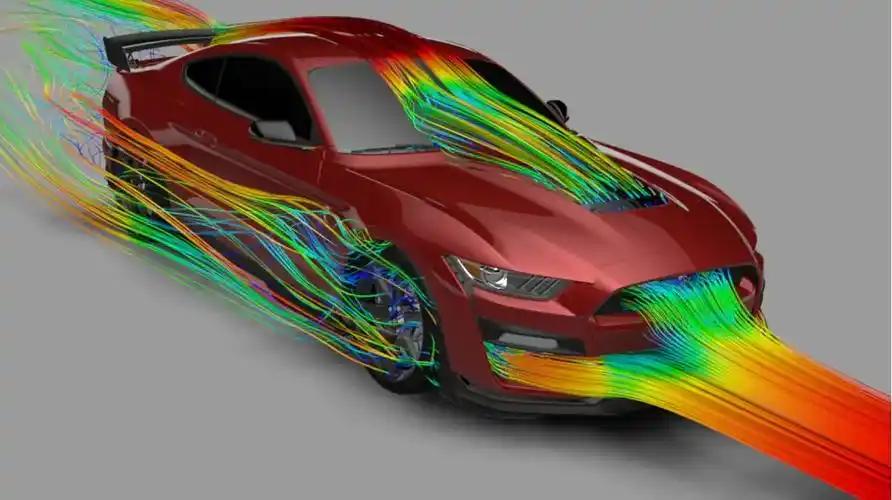

其次,在空气动力学方面,虽然车辆减轻了重量,但重点并非降低风阻,而是提升下压力,确保轮胎持续紧贴地面,从而增强驾驶者在高速转弯时的稳定性与信心。

上海国际赛车场的t7-t8路段,GT3组别的赛车配备空气动力学装置,可直接高速驶入,速度越快,气流越能将车身压向地面,从而提升前轮的抓地性能;而GT4组别的赛车由于空气动力学套件限制,无法产生下压力,反而需要适当收油减速,才能顺利通过弯道。

我们考察一下小米SU7 Ultra 原型车的构造方式,它运用了多种空气动力学装置,包括定制化的固定式尾翼、尾部的扩散结构、外露的轮眉、前端的扰流板以及风切刀等设计元素,这些部件能够降低车底部的气流阻力,增强车身表面的下压力,整体产生的最大下压力可达2145公斤,这样的性能可以显著提高车辆在赛道上的操控稳定性,并且也会让赛道圈速的竞争更加激烈。SU7 Ultra的许多设计都与原型车类似,特别是网络用户钟爱的前盖双接口,这一点也得到了延续。

值得说明的是,按照理论分析,当车辆产生的下压力大于其自身重力时,在最高速度行驶期间能够即刻实现倒立行驶状态。(这个确实挺有意思的!)

小米SU7 Ultra 虽然是量产车型,但仍然延续了原型车在车头和车尾的空气动力学设计,比如车头部分有前唇、导流板和风刀,车尾部分则装备了可调节的扩散器,这些设计能够产生285公斤的下压力,使车辆在赛道高速行驶时,可以更好地紧贴路面。

第三,小米SU7 Ultra原型车的电机,其动力输出必须非常强大,同时还要配备先进的热量控制装置,以确保车辆在纽北赛道上可以长时间保持高速行驶状态。倘若热量控制环节存在不足,电机在全力运行几公里之后,就可能会因为过热而减弱性能,甚至有损坏的潜在可能。

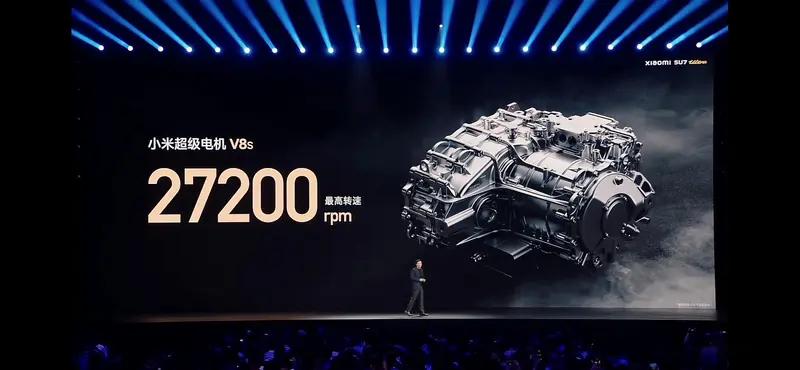

这就要谈到小米自主研制的V8s超级电机了,它的转速达到了27200rpm,这在当前量产电机中是最快的,并且拥有425kW的高功率;如果对这一数值感到陌生的话,可以这样理解,这台电机单独运行时的性能,足以和现在常见的V8发动机相提并论。为了应对高速旋转产生的巨大离心效应,小米汽车在电机核心部件中选用了特殊材质的高强度硅钢片,这种材料抗拉能力达到960兆帕,是标准电机所用材料的两倍,确保了核心部件在高速运转时不会出现形变或崩解情况。

据了解那个时期小米SU7 Ultra的样车能够完成纽博格林赛道的全程,大约耗时十五分钟,那么它具体运用了什么方法来处理电机的发热状况呢?

小米在电机运用了自主研发的双向立体油冷方案,使散热效能提升了五成以上,因此最高温度降低了三十度,显著延长了电机的使用期限,这解释了为何小米SU7 Ultra原型车能够成功完成纽博格林赛道测试,其电机并未因过热而停止工作。

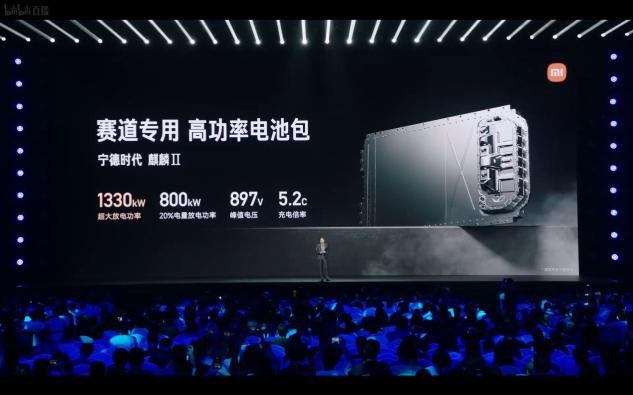

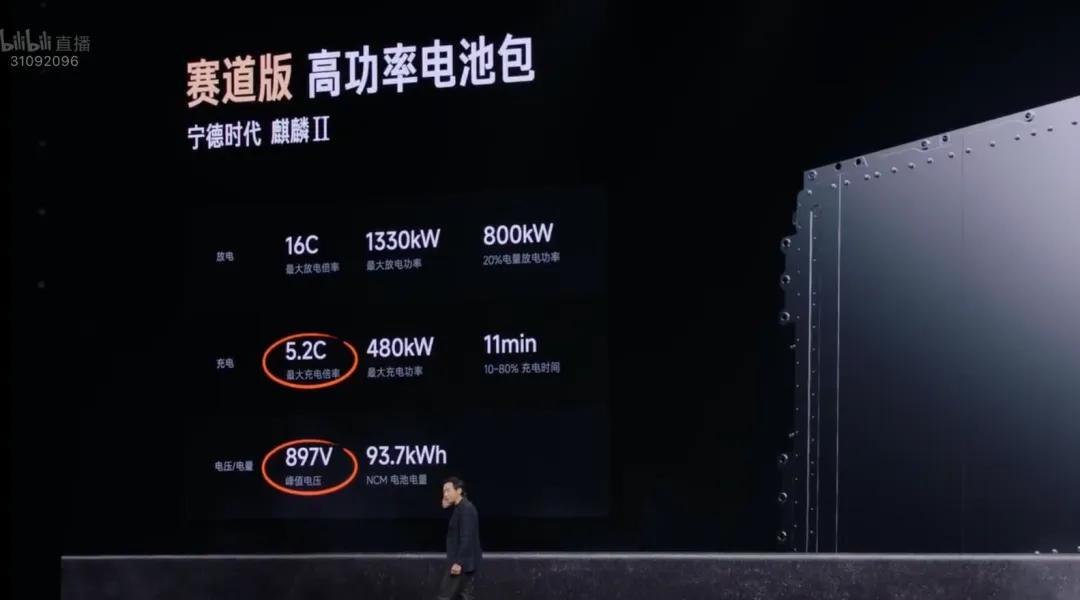

电池性能方面,要求容量充足,同时重量要低,并且放电性能和散热性能都十分优异;例如纽北赛道有177个弯道,车辆在行驶过程中既要制动,又要加速,这种频繁的放电状态,需要将电池温度维持在最佳工作范围,这对小米汽车的技术水平是个极大的挑战。

小米SU7 Ultra的原型车,搭载了宁德时代第二代「麒麟」电池,该电池是官方宣称与宁德时代合作研发的,专为赛道设计的,具备高性能特点的电池组,并且融合了小米的CTB一体化电池技术。这个车辆融合了双方针对电池包散热机制、能量密度增强及材料配置的全面构思,能够实现1330kW的最大放电能力、897V的最高电压水平以及3075W/kg的能量密度指标;同时,这套电池运用了更薄的电极构造,即便在剩余电量仅达20%的情境中,依然可以提供超过800kW的峰值输出性能。

为什么要保持这么大放电功率?当视其为蓄水容器时,源头的水量远比尾部的用水量关键,所以1330kW的输出能力十分关键,倘若电池无法满足,即便电机性能卓越也毫无意义,而且省电状态下能输出800kW,这也是为了保障持久行驶时车辆仍有足够的动力,无异于将剩余的所有能量都集中用于驱动电机。

这解释了小米SU7 Ultra原型车为何在纽北赛道后半程,电池依然能持续输出强大动力,这是关键因素。

制动系统至关重要,无需赘述,特别是在赛道环境中,普通车辆的刹车片难以承受这种使用强度,此前有人驾驶小米SU7参与赛道活动,最终发生了撞墙事故,更不用说在以严苛著称的纽北赛道上行驶了。

小米SU7 Ultra原型车装配了AP Racing出品的双端各配置六活塞的竞技级一体锻造钳体,搭配耐热温度超过八百摄氏度的竞赛制动碟片与制动蹄,同时整合了能量回收装置实现最大零点六重力加速度的减速效果,这些配置共同确保了车辆制动性能的可靠稳定。这套制动系统与Ultra不尽相同,不过从车辆测试角度,Ultra在株洲赛车场T4、珠海赛车场T9弯道都展现了强劲的制动效果,我驾驶时对株洲赛车场T4路段感到十分紧张,然而Ultra依然精准地控制住车辆减速。

这可能是我最难忘的刹车系统……

值得注意的是,小米SU7 Ultra概念车的峰值刹车性能可达到2.36倍重力加速度,从一百公里每小时完全停下的距离仅需二十五米......确实令人惊叹。

小米SU7 Ultra的量产车型已经配备了碳陶瓷制动盘,相比之下,保时捷Taycan需要额外选择一套,费用高达8.29万元,而Model S Plaid选择该配置则需支付10.95万元,小米通过标配方式,大约相当于直接为用户节省了10万元。(狗头)

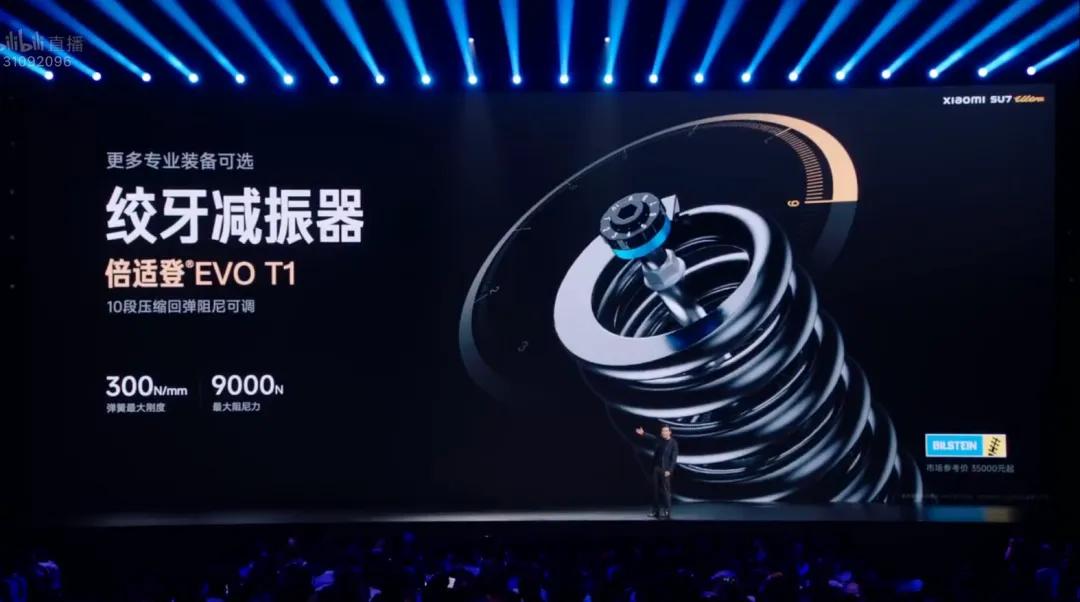

关于车辆底盘构造,小米SU7 Ultra量产版维持了常规的空气弹簧和CDC系统,另外还配备了倍适登EVO T1绞牙减振器作为可选配置,但此项并非标配,单独加装一套费用高达两万多元,个人看法,还是直接选择绞牙减震器更合适。

这里需要特别指出,这款倍适登 EVO T1 绞牙减振器,已经超出了常规的“使用方式”,经过深度改进,实质上构成了一套独立的系统,具体细节暂不便展开,待正式发布时会详细解读。

大家戏称我在体验早期版本,不过关于小米SU7 Ultra的驾驶体验,我确实不能透露,因为签了保密协议。

总而言之,尽管株洲赛道是我非常熟悉的场地,并且曾在这里夺冠,但小米SU7 Ultra如此强大的动力还是让我感到有些胆怯,就算是那些号称性能卓越的跑车,也难以与它相比,它的驾驶体验实在太刺激了。

雷总曾言,小米SU7 Ultra此次刷新的赛道纪录,是一次次具有里程碑意义的突破,同时也是一段崭新传奇的开端。这一系列惊人的数据,在我看来,是对追求与不懈努力的深刻写照,而当理想变为现实之际,你会感到这一切无比美妙。再补充一点,世间并非仅靠武力争夺,而是依靠人际交往,保时捷在历史上曾被多次超越,但在追赶过程中彼此交替领先。赛车的本质不是打死对方,而是超越自己。