01

小米YU7,大定数据“露馅”

6月26日晚堪称“车圈不眠夜”——

小米YU7开始售卖,三分钟内,小米汽车官方账号宣告累计预订数量达到二十万台。

1小时后,这个数字飙升至28.9万台;

开售18小时,锁单24万台。

小米创办人、董事长兼CEO雷军在其个人微博发文表示:

小米YU7,26日晚上十点钟正式发售,订购数量远远超过了我们预先设想的最高目标。在此,我要发自内心地表达谢意,感谢大家!

与两个月前相比,问界M8在正式发售后的二十四小时里,其首批订单就达到了三万二千台,小米汽车因此对华为鸿蒙智行产生了显著的领先地位。

就在全网沸腾之际,一个诡异细节浮出水面:

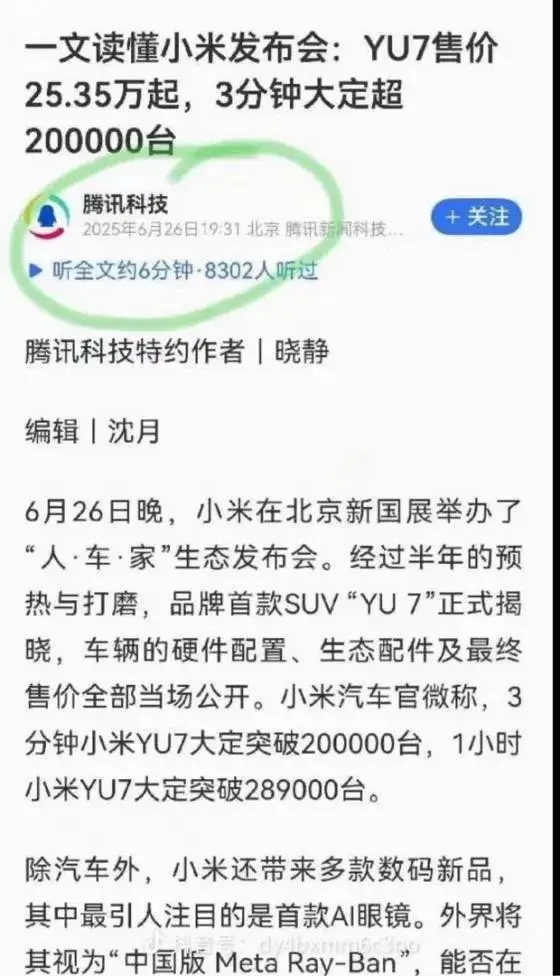

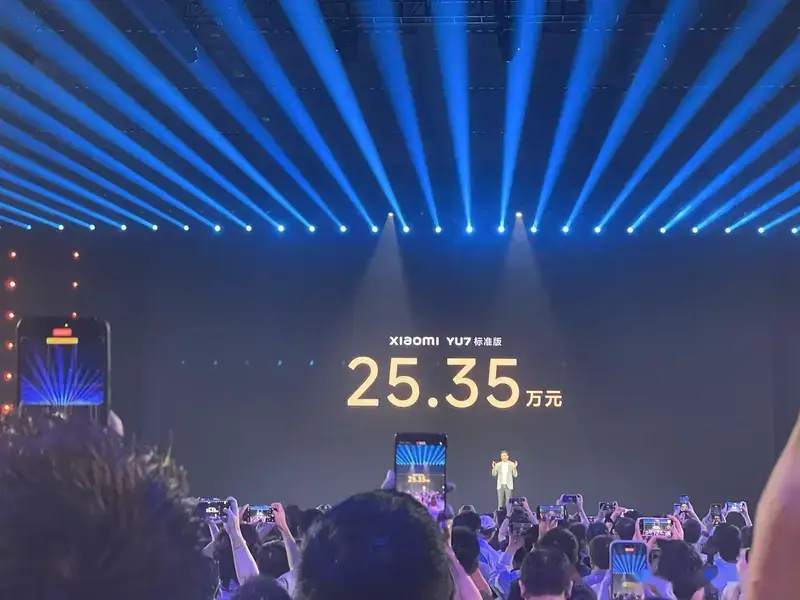

有人注意到腾讯科技于6月26日19时31分便刊载了一则报道,内容为“一文解读小米发布会:YU7价格从25.35万起,3分钟内超200000台销量”。

疑点在于,小米公司最初在晚间十点零七分通过其官方微博公布“三分钟销售二十万台”的信息,而其官方微信则是晚上十点十三分才发布,腾讯新闻却在晚上七点三十一分就发布了包含全部信息的“战报”,并且还引用了“小米官微”,这个时间点比小米的正式声明早了将近三个小时!

所以,一些网民觉得腾讯科技披露的那篇文章事先就准备好了,提前掌握了小米YU7最终确定的信息,怀疑其中数据是伪造的。

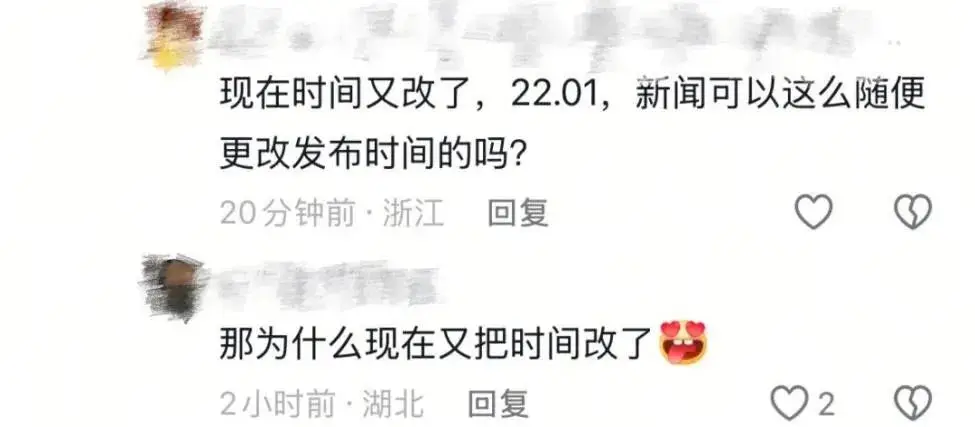

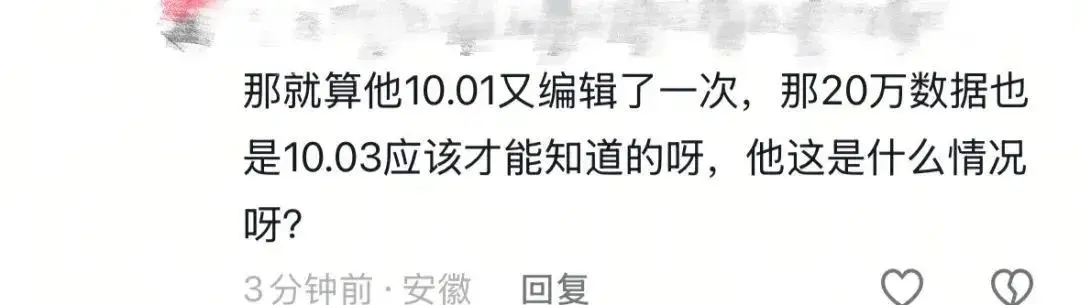

更令人费解的是,这篇文章在发布后屡次更改更新记录,最终呈现的发布时刻是22:01,好像是为了抹平时间上的差异,然而没过多久,网络上就再也搜寻不到这篇报道,就连腾讯科技最初的发布内容也消失了。

让人心生疑虑,销量目标是否早已设定?3分钟卖出20万台,是否是硬性指标?

一连串失误触发了后续影响,网友们戏称:雷布斯麾下的员工是不是通晓了时光倒流的本领?

这很正常,人的胆识有多大,车辆的需求就有多旺盛,雷总又开创了崭新的篇章!

当前时刻再次变动,变成了22月1日,请问新闻信息发布时间能够如此随意地更动吗?

就算10.01他重新修改过,那20万信息也该在10.03才被了解,他到底是怎么一回事呢?

业内专家表示,汽车公司的新品展示会信息一般由机构统一发送给新闻媒体,媒体方面无法事先掌握关键信息。如果新闻稿是按计划公开的,怎么会在活动开始前150分钟就披露了详细销售信息?难道小米公司能够预知自身产品销量?

针对上述种种质疑,小米汽车尚未回应。

02

是真?是假?

小米YU7此次公布的3分钟20万台大定数据存在疑虑,这从小米先前公布的SU7销售情况也能略见一斑。

小米SU7的正式推出时间是2024年3月28日,从2024年4月开始向用户交付,官方统计资料表明,这款车上市14个月以来,累计销量已达到25万台(不包括6月份的销量情况)。

YU7在18小时内售出24万辆,这个成绩相当于SU7一年的销量,该车型自发售以来仅用了一天半的时间就突破了这一销售数字。

此外,即便参照基础版最少二十五万三千五百元一辆的定价,二十四万辆的预购订单,折合六百多亿的经营总额,依然非常可观。小米汽车二零二四年度总收入达三百二十八亿元,其中智能乘用车的营收为三百二十一亿元。换言之,短短十八个小时内,就完成了接近两年的经营成果。

简单介绍一下,当前汽车行业,车辆预订分为两种形式,一种是初步意向,另一种是正式预订。初步意向指的是,汽车制造商在公布具体价格和配置信息之前,消费者可以预先支付一笔意向性费用,这笔钱表明购买意愿,并且可以随时撤销。

大定环节涉及价格公布和配置确认,此时客户可支付预付款。以往,传统“大定”意味着客户需缴纳不可退还的预付款,以此固定所选配置的订单。

当前,许多汽车制造商的做法与特斯拉、比亚迪等领先企业截然不同,后者始终只公布实际交付的车辆数量,而前者则开始使用一些模糊的说法,进行概念上的变通。以小米YU7为例,它推出的“大定”活动,实际上是指在七天内可以退还定金,这个概念与传统意义上的“小定”在本质上是一样的。

犹记2024年SU7的揭幕仪式,依据小米汽车公布的资料,首四分钟预订量已破万,过七分钟便达两万,至二十七分钟时更是超过五万。

发布会之后,一些主张权利的网站上,许多支付了定金却不能取消的购车者控诉小米汽车要求退还预付款,小米不能退还定金的消息迅速成为微博上的热门搜索,一些消费者还成立了主张权利的团体。

因此,YU7号称的18小时24万“锁定订单”并非完全属实,其中包含着一些虚报的成分,这些虚报部分部分源于消费者的非理性购买行为,部分则与倒卖者有关。

现在二手市场上有许多人在发布小米YU7的转卖信息,价格普遍上涨了3000元到10000元,个别情况下甚至加价到了2万元。

根据澎湃网消息,有位闲鱼用户透露,这辆SU7标价十五千,最低能以一万出手,他声称自己不是黄牛,而是车辆原主,这次出售纯粹是因为好奇,听说新车很难订到,他尝试了一下结果成功了,这算是个赚钱的门路。

有位闲鱼用户自称购得三辆YU7新车,分别以四千元加价售出,声称这是全网最便宜的转手价:他并非贪心,只是想稍微赚点差价。他透露,其中一辆车已经找到了购买者。

显然YU7的最终成交记录中,有不少是通过“七天能退定金”这一政策被黄牛操作产生的。

事实上,外界很难核实订单的可靠性,因为每家汽车制造商公布的订单总量都只是单方面的说法,缺乏第三方证实,这些数据容易不准确。很多汽车制造商公布的产品订单数量十分庞大,然而,在随后的半年或一年里,实际交付的数量却远低于先前公布的订单数。

最终数据如何,我们也只能交给时间来检验。

03

雷军急需一场“大胜”

小米YU7量产版信息“远胜最大期待”的表面,反映出雷军与小米难以掩饰的担忧。自2025年3月起,小米汽车遭遇连串波折。

起初,三名校女学生遭遇了致命车祸,死亡当场,事故起因于她们驾驶的车辆搭载了小米的自动驾驶系统。

事件发生后的三天里,雷军通过社交平台发布的内容仅涉及赏樱活动以及商业网点拓展的信息,直到四月一日晚上,他发布了一条表达沉痛悼念的留言才终止了之前的沉默状态,紧接着,他暂停了账号的更新,并且调整了互动权限,规定只有关注时间超过一百天的用户才能发表评论。

这样的沉默,伤害的恰恰是过去给予雷军更多信任的消费者。

小米SU7遭遇重大交通事故事件后,其高端版本小米SU7 Ultra也卷入不实宣传、产品与描述不符的纠纷之中。

SU7 Ultra车型售价从52.99万元开始,其中有一个4.2万元的选装碳纤维前舱盖,带有双风道设计。官方宣称这种设计能够引导气流、散发热量,并且有助于增强下压力。然而,实际使用中的车主发现,这些风道实际上并未连通,所谓的“双风道”功能只是表面装饰。

多起事情导致雷军作为技术偶像的声誉受损,微博评论区遭受大量负面言论侵袭。

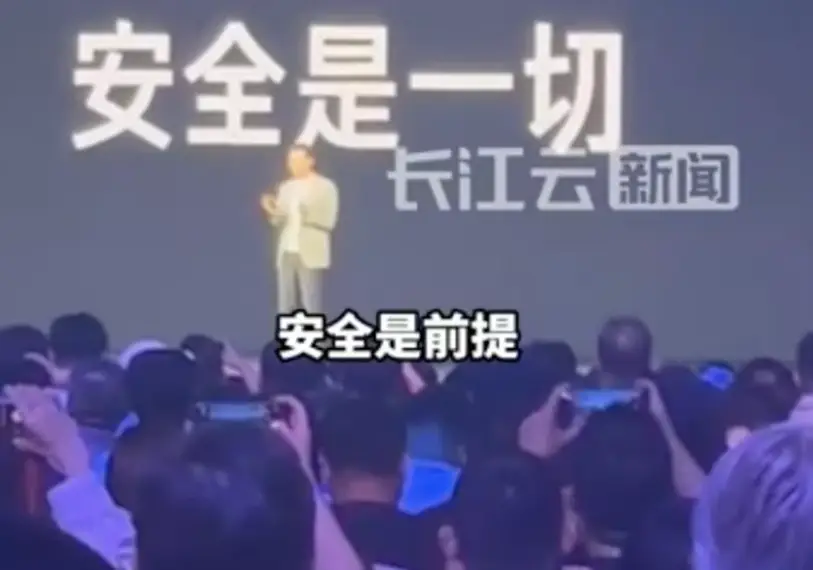

这些疑问都归结为同一个核心,就是注重表面形象而轻视内在品质,并且热衷于宣传推广活动。雷军非常懂得运用“制造稀缺感”的技巧,无论是手机还是汽车,他总是通过“限定时间购买”和“限制数量销售”来吸引关注。

雷军的宣传技巧非常出色。以产品发布活动为例,雷军谈到“小米YU7的目标用户是谁”,他指出产品面向的是年轻群体,是引领潮流的先锋人士,也是那些在平凡生活中心怀远大理想的父母们,这种表达方式能深深触动听众的心灵,引发强烈共鸣。

然而汽车属于大宗商品,过分宣传反而容易遭到报复。例如它最初在宣传中混淆“智能驾驶”的级别,把“辅助驾驶”说成“智能驾驶”,如果产品实力达不到宣传水平,那么猛烈的宣传手段就会损害品牌自身。

多重危机接连影响,小米汽车销量无法幸免受到波及。根据小米汽车官方公布的信息,4月份的交付数量为2.8万辆,与上个月相比减少了3.4%,这标志着小米汽车首次遭遇销售下滑的情况。

到了五月,销售情况依然没有改善,最糟糕的时候小米SU7 Ultra的销量跌到了四百台上下每周。

在此情形下,YU7的发布信息仿佛是雷军向投资界传递的“转机宣言”,他迫切期盼能赢得一场辉煌的战果。不过,即便是小米殷切盼望的这场“凯旋”,也正被逐一揭露内情。

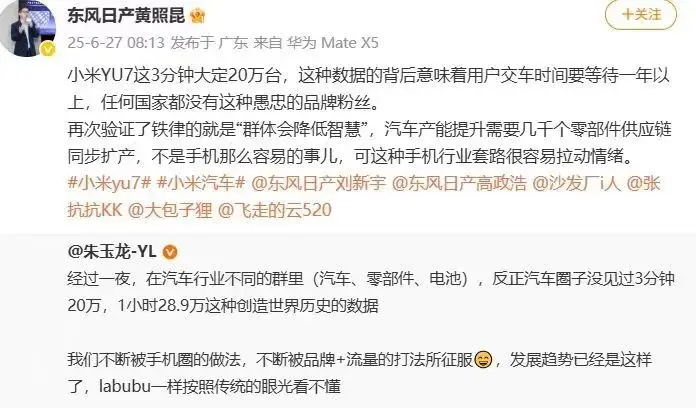

6月27日,上午时分,东风日产一位负责人黄照昆,在社交媒体上,对小米汽车YU7的产销数据,表达了质疑态度,称其宣称的3分钟内,完成20万台订单的交付速度,并不靠谱,这种宣传,意味着消费者,需要等待超过一年的时间,才能拿到车辆,任何国家,都不存在,如此盲目的品牌追随者,这一现象,再次印证了,一个普遍的道理,那就是,群体性的行为,往往会,削弱个体的判断力。

紧接着引致小米支持者强烈反应,呼吁黄照昆公开致歉。6月27日当天午后,黄照昆在社交平台发布歉意声明,承认自身话语触动了汽车同好们的情绪。

这次的表态最终以黄照昆的歉意告终,却实际上揭露了小米所谓的“铁粉文化”虚幻的一面。从短期角度观察,卓越的宣发手段确实能够招徕关注,然而从长远角度考量,这种做法却会削弱品牌内涵,妨碍公司整体的稳健发展。

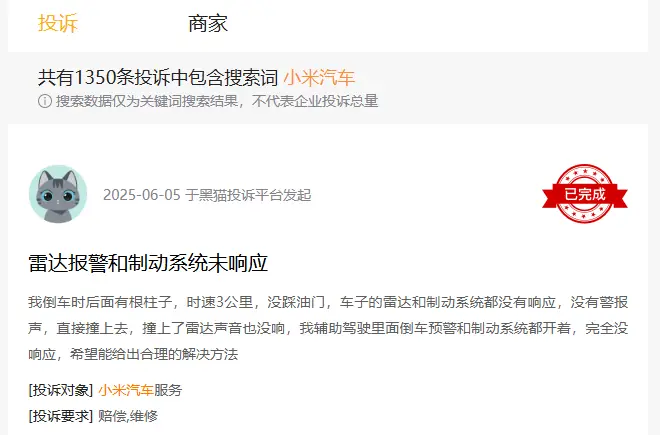

中国汽车质量网公布了《2025年第一季度新能源中大型及大型车质量排行(纯电车型)》,小米su7排在了最后一名。黑猫投诉平台显示,关于小米汽车的举报高达1350项,接连不断的品质问题正引起广泛关注。

做汽车产业没有便捷的途径,模仿、宣传、虚报数字,无法成就卓越的公司。汽车的根本意义在于保障、稳定与客户感受,它必然基于明确可见的工艺、实实在在的素质。缺少这些,所有光鲜都是空中楼阁,水中月亮。

飞瞰财金

穿透商业迷雾,解读公司价值