少林寺的方丈释永信近期遭遇了僧籍被除的处分,官方发布的通报指出他涉嫌侵吞和挪用寺院的财产,并且与多位女性保持了不正当的关系,且育有后代。这一爆炸性新闻一经公布,立即引发了公众的广泛关注,大家纷纷讨论他的“财色双修”行为,各种讽刺和调侃的段子四处流传。但细思之下,我们不禁要深思:这起事件的问题是否仅仅局限于他个人在戒律上的道德败坏?实际上,释永信的失势可能远非私德问题那么简单。这背后涉及的是他在少林寺名下构建的那个覆盖全球、资金规模庞大的商业王国。

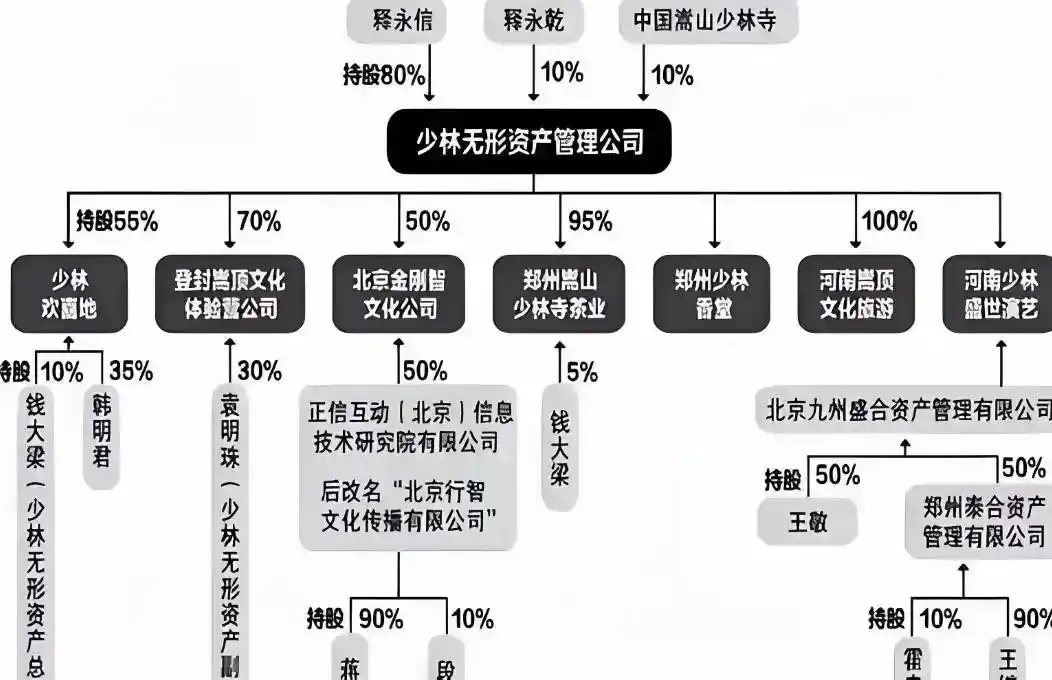

据悉,少林寺现今年收入已达数亿之巨,拥有全球范围内七百多项注册商标,其业务范围广泛,涵盖了房地产、文化旅游、演艺、养生等多个行业,甚至开设了“禅武医”培训课程,并拥有海外资产。释永信本人已俨然成为了一位身着僧袍的企业管理者。这样庞大的宗教产业版图,使得宗教与财富之间的联系,成为了释永信事件背后一个亟待深入探讨的问题。

少林寺并非始终处于贫穷的状态,实际上,在历史长河中,少林寺早已声名显赫,成为富甲一方的寺庙。在明清时代,少林寺掌握着众多土地契约、庙产以及堂租,财富积累相当可观。到了清末民初,由于地方军阀粮食短缺,少林寺便成为了他们首先考虑的“借粮”之地。

1953年登封地区的土改档案中有所记录,新中国成立之初,少林寺在登封和偃师两县所拥有的土地面积超过了2800亩,佃农数量多达上千户,这在豫西地区可谓首屈一指的宗教地主集团。当时,寺中的僧侣甚至装备了枪支来保卫寺院,而武术的传承也早已转变为保护财富的手段。《登封县志》中提及,少林寺曾设立自卫组织,与当地居民在土地问题上时有争执,且传闻存在剥削佃农租金的行为。新中国成立后,政府着手进行土地改革,将少林寺所拥有的山林和田地收归公有,明确指出:这些财产属于封建地主。

自改革开放的新时代起,少林寺重获活力,其少林武术与禅宗文化的叙事传播至全球。围绕少林品牌,授权、培训、演出、文旅合作等业务不断涌现,少林寺再次积累了丰厚的财富。如今,少林寺已由昔日的香火旺盛的古寺,演变成为涉足多个行业、遍布多个地区的商业帝国。寺院经营创收并非问题核心——宗教活动的资金需求本属合理——关键在于经营方式:产权界限是否明确?寺产与私人财产是否严格区分?财务是否公开透明?监管是否持续进行?若对这些疑问缺乏明确答复,随着寺庙经济规模的扩大,其中潜藏的灰色地带和人性诱惑将愈发危险。

宗教与财富的交织并非少林寺所独有,这一现象实际上贯穿了整个千年,成为全球性的特点。在欧洲的中世纪,天主教会便拥有了大量的地产、珍贵的收藏以及巨额的财富。为了筹集资金,教会甚至公开出售“赎罪券”,从信徒那里获取了丰厚的利润。这一行为最终引发了马丁·路德的宗教改革运动。众多伊斯兰国家的寺庙通常与宗教慈善机构、地产管理部门等紧密相连,寺庙成为了资金分配和社会管理的核心,通过管理宗教捐赠(如“瓦克夫”,即宗教性质的地产捐赠)积聚了巨额财富。而在现代美国,福音派等新兴宗教组织则掌控着庞大的电视台、出版物、慈善机构以及与政界人士的直接联系。某些顶级教堂每年所获得的捐款和收益数额可达到数亿美元之巨,其所属的教会产业遍布于媒体、教育以及慈善等多个领域。从这个现象中我们可以看出,宗教原本是关乎灵魂升华的领域,但在现实世界中,它不可避免地与金钱、权力以及社会结构紧密相连。若权责界限模糊、财务状况不透明,财富对宗教的渗透便会在“神圣”的幌子下蔓延;反之,若能借助明确的法律地位、健全的审计体系、严格的纳税责任以及信息公开等现代管理手段进行规范,即便在充满诱惑的世俗社会中,宗教团体依然有可能保持清正廉洁的运作。

自然,有些宗教人士选择了远离财富的简朴生活。例如,特蕾莎修女一生都身着朴素的白色布衣,在印度的加尔各答街头亲自照料那些临终的病人;再如,弘一法师在晚年放弃了世俗的名利,与一盏孤灯、一床薄被为伴,在贫困之中记录下了“悲欣交集”的深刻体会。这些纯洁的形象赢得了世人的敬仰,似乎象征着宗教所应有的非凡与超脱。然而,即便如此,他们并非因饥饿而离世。修女们同样需要饮食,法师们亦需日常衣物。即便是特蕾莎修女和弘一法师这样的简朴生活,亦离不开信徒、公益组织以及慈善家的资助与支持。清贫并非无中生有,它同样依赖于一定的经济保障。

由此可以得出结论,宗教的存续离不开经济支持——寺庙需要修缮,僧侣需要饮食,法事需要举办,慈善活动需要落实,这一切都离不开资金。然而,金钱的使用与对金钱的贪婪是两种截然不同的行为。宗教不应排斥金钱,但必须对金钱的滥用和过度追求保持警惕。问题的本质逐渐显现:宗教应当是个人内心的信仰选择,而不是外界的集体强制。选择信仰某宗教,决定信奉什么、摒弃什么,理应是个人内心的自主选择。若信仰真诚,便无需借助“金牌主持”、豪华的法会、耗巨资建造寺庙等外在形式来彰显虔诚。若一宗教需借助繁复的包装、广泛的宣传和资本的扩张来吸引信徒,那么它所传播的便不再是纯粹的信仰,而变成了商业行为。真正的信念,无需金钱的累积,亦无需忧虑香火不旺。从这一视角来看,释永信等人所宣扬的“信念”显得颇为可疑——宗教一旦沦为围绕名利进行的商业运作和扩张,他们的信念究竟还有多少真实性?释永信此次因涉及“财色”问题而遭遇挫折,表面上看是个人品德上的问题,实则反映出宗教被物质欲望所侵蚀的异化现象。当信仰被蒙上一层厚厚的商业包装,它就已经偏离了宗教的本源。

或许有人会质疑:僧侣难道不能成为企业的领导者吗?所谓的“身着僧袍的企业首席执行官”,身份是否真的是问题的关键呢?实际上并非如此,关键不在于由谁来管理,而在于管理的方式、遵循的规则。在日本,众多佛教寺庙被视为家族传承的产业,寺院的住持甚至可以结婚生子,寺庙还会公开明码标价提供各类超度、祭祀等宗教服务,其财务状况公开透明,责任划分明确。这种做法被部分人视为过于商业,与僧侣的清规戒律相悖。然而,从制度层面来看,日本寺庙的财产归属清晰,传承有章可循,提供的服务价格明确,账目公开透明,实际上是将金钱从幕后拉到了台前:捐赠了多少钱、购买了哪些法事服务、这些资金如何使用,都一目了然。这样的运营并非旨在推动利益追求,而是通过明确的产权和透明的账目,来阻止人性在模糊地带的试探。

少林寺,作为一座宗教圣地和公共法人机构,其寺产在理论上是宗教团体共有财产,方丈作为受托管理者,虽然拥有管理权限,但同时也承担着严格的责任和义务,并不具备对寺院资产的继承权和处置权。从历史来看,少林寺并非贫困,无论是明清时期广泛积累的田产,还是近年来在全球范围内大力推广少林武术和禅修文化IP,少林寺都积累了大量的资源。然而,一旦寺院的产权界限不明确、财产归属不清晰,住持身兼运动员与裁判双重角色,将公共资源当作私人用品;再者,若寺内财务监管缺失、账目从不对外公开;那么,不论方丈是谁,这样的“富裕寺院”终将面临问题。历史上有欧洲教会、某些地区的清真寺,甚至现代的大型教会,都曾出现过类似情况,这表明只要财务账目不公开透明、责任归属不清晰,腐败现象就会在所谓的“神圣”幌子下滋生并扩散开来。

若宗教团体能够被纳入法治的范畴——例如,在法律规定的范围内确立其法人地位,对财务进行定期审查、依照法律规定缴纳税款、以及向公众公开信息——那么宗教在当代社会中也同样能够保持清正廉洁的运作。有人认为日本寺庙主持可以结婚、僧侣可以食肉等现象是违背戒律的行为,然而在完善的法律法规和制度体系内,公开透明的财务状况和明确的产权关系所发挥的积极作用,远远超过了这些外在的戒律。我们与其纠结于“出家僧侣是否可以结婚”“是否可以食用肉食”这类表面现象,不如先查明“资金来源、去向以及支配权”等关键问题。那些被明文列出、广为人知的收入,并非是真正损害宗教声誉的罪魁祸首,真正的问题在于那些隐藏在账簿深处、鲜有人问津的暗箱操作。

毕竟,我们必须认识到一个简单而又实际的真理:宗教与金钱密不可分。寺庙需要修缮,僧侣们需要生计,法会需要举办,慈善活动需要开展,所有这些活动都离不开经济支持。即便是特蕾莎修女、弘一法师这样的贫苦圣者,也需要社会的捐赠和资助,更不用说那些庞大的宗教组织了。问题不在于是否需要金钱,而在于金钱应当在透明和公开的环境下运作。

因此,释永信事件向我们传递的最严重警告,不仅仅是他个人在“财富”与“美色”两方面的失范,更深层的是,少林寺近年来以公共宗教身份积聚的庞大资源,是否实际上已经转变为方丈个人随意操控的私人权力和隐蔽的财务记录?若结果为是,不论是谁接任住持之职,在产权模糊、账目不透明、监管不力的老难题面前,类似的风波仍将反复上演。为了填补此类漏洞,最关键的是从制度层面给宗教财富施加严格的约束:首先要明确宗教团体的法人注册资格,理顺寺庙财产的法律所有权;确保寺庙财产与个人资产完全分开,消除公私混淆的可能;对于重要的经济事务,应实行集体决策并对外公开,避免个人独断专行;同时,建立健全定期的审计和责任追究制度,确保监督工作持续、公开。唯有将资金从隐蔽之处引入光明之中,让其暴露于公众监督之下,并将权力置于规范与限制之中,方是对宗教信仰最基本的敬重。

探讨“身着僧袍是否能够担任企业高层”的问题,实则并非宗教领域应当深入探讨的根本议题;关键在于“僧侣是否敢于对财务报表承担责任”,这才触及了问题的实质。虽然清贫被视为一种美德,但真正能够维护宗教纯洁性的,是财务的透明度和严格的规章制度。宗教信仰应当回归其本质,不应以塑造商业品牌或追求财富为目标,而应让信徒能够真诚且勇敢地直面自我、直面人性、直面生死。这种回归的实现,不仅依赖于信徒自身的自我反省和自我约束,而且迫切需要从制度层面加强诚信建设以提供保障。释永信的陨落,使得问题焦点从个人品德转向了制度诚信的焦点。唯有宗教活动在公开透明的规则框架下进行,我们才能既确保信仰的纯洁性,又能避免类似“释永信”这样的个体再次辜负大众的信赖。

真正洞察少林问题的人,必须认识到:对信仰的极致维护,不仅在于推崇简朴生活,更关键的是构建一个杜绝欺诈的监管体系,确保每一位身着僧袍的人都不能滥用香火供奉的资财。(蔡德林)