5月22日,历经半年预热,小米汽车的首款SUV车型小米YU7隆重登场。该车型共分为三个版本,并计划在7月份正式与消费者见面。尽管在发布会上并未透露售价,也未开启预订通道,但这并未阻挡众多观众的热情,他们纷纷在线上观看这场盛事。

该车型车身长度接近五米,宽度约两米,轴距达到三米,与小米SU7的轴距相同;其外观设计沿袭了小米SU7的家族风格,前舱两侧的线条与流畅的低矮车身相得益彰,整体造型在视觉上充满了运动气息;车尾部分则采用了与SU7类似的环形尾灯设计,与车头充满张力的线条相呼应。

在展示出YU7全系标配的800V碳化硅高压平台、小米天际屏全景显示技术、700TOPS级别的辅助驾驶计算能力、激光雷达辅助系统、最长可达835公里的超长续航能力、仅需15分钟即可充电至620公里的超快充技术以及连续阻尼可变减震器等众多产品优势之后,小米公司的创始人、董事长以及首席执行官雷军在发布会上幽默地表示,这款定位为豪华高性能SUV的YU7“绝不可能仅以19万9的价格出售”。”

YU7发布现场 (图源:时代周报记者摄)

鉴于其配置极具吸引力,在SUV市场竞争尤为激烈的环境下,雷军依然坚信小米YU7具备“难以取代的独特吸引力”。新车将与其他车型如特斯拉Model Y、智界R7、问界M5/M7、蔚来ES6等进行差异化竞争,同时,它还将与小米SU7系列车型携手,共同实现雷军设定的35万辆的年度交付任务。

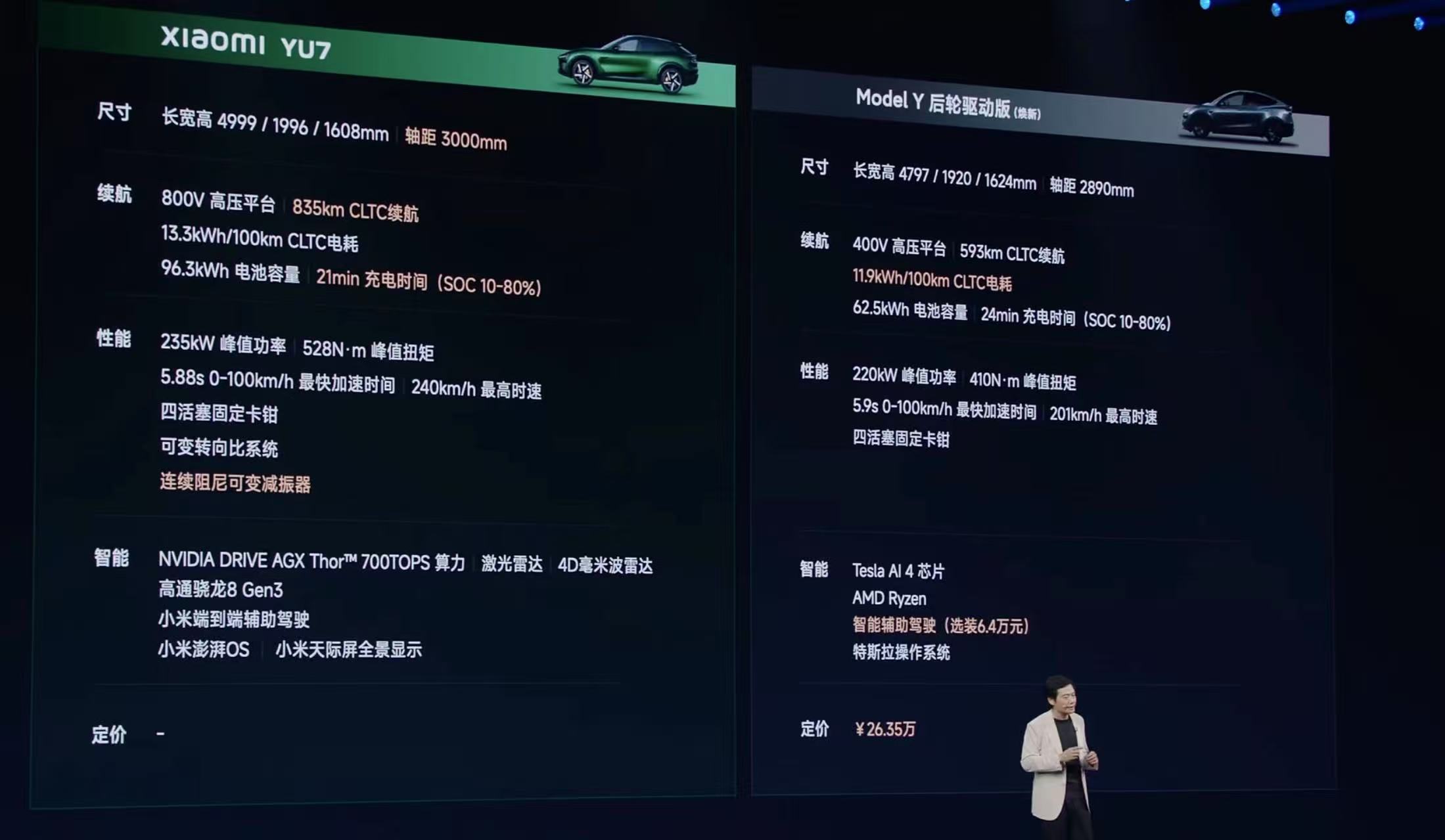

小米YU7标准版与特斯拉Model Y的参数进行了一次详细的对比,相关信息来源于直播时的截图展示。

在小米YU7正式登场的前一天,时代周报的记者以普通消费者的身份抵达了北京的一家小米专卖店。那是一个工作日的午后,这家坐落在繁华商圈的店铺门前人头攒动,尽管新车尚未抵达,但前来咨询和观赏的顾客仍是络绎不绝。店内的销售人员邀请记者加入他们早已组建的YU7车主交流群,到发布会结束时,群内人数已超过200人。

“在任何一个产业里面都没有了新手保护期”

今年上半年,小米和雷军都经历了低谷。

3月份发生的一起小米SU7在高速公路上的碰撞事件,使得小米汽车和雷军成为了舆论的焦点。在汽车行业内,许多企业在宣传时经常采用“L2+”“准L3”“零接管”“脱手驾驶”等含糊不清的描述,这不仅让消费者误以为智能驾驶车辆可以完全信赖,还让部分从业者将其视为引发智能驾驶事故的潜在原因之一。

小米SU7事故的发生,使得智能驾驶行业长期存在的宣传混乱问题被彻底揭露于公众面前,进而引发了社会各界对智能驾驶安全性和宣传规范的深入思考与广泛热议。四月,工业和信息化部装备工业一司牵头举办了一场关于智能网联汽车产品准入和软件在线升级管理工作的推进会议。在此次会议上,部门再次强调了智能驾驶的宣传范围,将“组合辅助驾驶”这一表述作为官方用语,取代了之前的“智能驾驶”,此举在行业内引起了巨大的震动,迫使汽车制造商不得不对其辅助驾驶的宣传策略进行全面的调整。

在经历了辅助驾驶安全问题的公众忧虑以及品牌信誉受损等后果之后,雷军与小米YU7均未出现在4月下旬举行的上海车展上。直到5月15日,沉寂了近两个月的雷军才首次在集团内部讲话中公开对3月的事故作出线下回应,他指出,“此次事故及其所引发的强烈质疑、批评和指责,对小米造成了极大的冲击,并促使管理层进行了深刻的自我反省。”

他提到,在经历那次舆论风波之后,小米深刻认识到,如今其规模、影响力以及社会关注程度均已攀升至较高水平,公众已不再单纯将其看作“汽车行业的新兵”或“初创企业”,而是对其抱有期待,希望其能肩负起一家真正大型企业行业领导者的职责。

工信部颁布了新的规定之后,小米汽车迅速响应,成为率先调整宣传措辞的厂商之一,依照要求,其线上线下的宣传资料中原本的“智驾”一词已被替换为“辅助驾驶”。

小米YU7采用“辅助驾驶”字样进行宣传(图源:直播截图)

新的一波风波尚未平息,另一波又接踵而至。恰在雷军进行内部演讲之际,上市还不到三个月的小米SU7 Ultra却传出了新消息,声称花费4.2万元选装的碳纤维双风道前舱盖实际上只具有装饰功能,因为已有车主在测试风道后对其是否能实现空气导流的效果表示了怀疑。小米汽车在宣传初期,其宣传语提到“碳纤维双风道前舱盖与小米SU7 Ultra原型车完全一致,运用了相同的空气动力学原理,设有两个贯穿风道,以实现车辆前部空气的高效引导。”然而,在社交媒体上,许多愤怒的小米SU7 Ultra车主和潜在买家纷纷联合起来,强烈要求小米汽车提供无损退车服务。

小米汽车部门迅速作出反应,对于之前信息表述不够明确表示诚挚的歉意,并且提出了为车主提供更换配置等具体措施。据维权车主反映,尽管目前双方对于解决方案尚未形成共识,但与小米汽车的交流仍在持续进行中。

一位持续关注小米汽车的95后消费者向记者表示,小米及其创始人雷军因享受到了流量红利,必须勇敢地接受更加严格的市场考验和公众审视,不能再以初出茅庐的姿态来敷衍了事。正如雷军所说,15岁的小米已经不再被视为行业的新手,“在所有产业中,新手保护期都已不复存在。”

小米门店的人流量持续高涨,这一现象充分表明,年轻消费者群体依然对小米汽车抱有期待,并愿意给予其尝试的机会。

产能、产能,还是产能

小米汽车交付过程中,所遭遇的最大难题无疑是产能方面的挑战。

2021年3月,雷军对外宣布了小米公司正式踏入整车制造领域。紧接着,小米公司在北京经济技术开发区着手搭建汽车制造工厂。该工厂的首期规划年产量达到15万辆,换算下来,每月大约能生产1.25万辆。

当时雷军并未想到小米汽车能够在市场上激起如此强烈的反响。2024年,小米SU7在上市首年便实现了13.5万辆的交付量。进入2025年4月,小米汽车的交付量已超过2.8万辆新车;而截至今年前四个月,累计交付的新车数量已突破9.7万辆,且连续七个月单月交付量均超过2万辆。在5月22日的发布会上,雷军宣布了一个重要消息,那就是小米SU7系列车型至今已成功交付,累计达到了25.8万辆的新车。

小米汽车官方网站上公布,目前小米SU7系列车型的交付时间介于36至49周之间,相当于9至12个月;而小米SU7 Ultra的交付时间则大约在23至26周,约合6至7个月。

小米公司认识到问题的存在,正持续增强其汽车制造能力,力求更高效地完成新车的交付任务。自去年六月起,小米的汽车制造厂一期已开始实行两班制生产;与此同时,工厂的二期工程于去年启动,并在今年4月15日顺利通过了验收,按照预定计划,将于7月和8月正式投入生产。到那时,小米汽车的年产量预计将达到三十万辆。

时代周报记者日前在工厂二期施工现场观察到,尽管工厂外围的道路建设尚未结束,然而,那些疑似用于生产的车间和办公楼建筑已经全部完工,其外观设计风格与工厂第一期保持一致。

今年3月11日,北京市规划和自然资源委员会经济技术开发区分局正式发布了《关于亦庄新城 YZ00-0606 街 0110、0111 地块规划综合实施方案》的文件。该地块位于小米汽车工厂一二期工业用地旁,外界普遍推测其可能是小米汽车工厂三期项目的选址。然而,这一消息尚未获得官方的确认。

不论外界推测如何,小米汽车产量的增加将有助于其加速交车进度,减轻消费者等待的焦虑情绪,同时也有助于它在竞争激烈的新能源车领域中获得更有利的竞争优势。尽管如此,随着产能的持续增长,小米汽车还需妥善处理当前的舆论争议。

“岁月如梭,风浪见真金”——在新车发布之夜,雷军以这句他钟爱的俗语作为发布会的高潮。他坦言,“我深知今日的小米或许尚未达到巅峰,仍存在诸多不尽如人意之处。然而,展望未来五年,我们将以更加稳健的步伐,向广大用户呈现一份更加完美的成绩单。”

小米YU7能否为已走过15年历程的小米公司以及仅成立4年的小米汽车业务,谱写一段全新的商业传奇,这一点令人充满期待。