中考和高考落幕之后,随着暑期旅游热潮的兴起,炎炎夏日的高温天气亦不断攀升。据中央气象台预测,本月,我国众多地区的气温将比往常年份同期高出1至2摄氏度。

暑期气温较常年偏高

自6月份起,我国开始遭受高温侵袭,期间共经历了四次大规模的高温事件。特别地,5月28日至6月5日,我们迎来了今年首次的高温区域,这一现象比往年提前了整整16天。此次高温主要波及上海、云南、四川、安徽、广东等15个省市,其中云南巧家等70个监测站点记录的气温甚至超过了历史最高纪录。

中央气象台预测,在7月份,我国大部分区域的气温将与往年同期相近或略高,具体包括内蒙古的中西部、辽宁的西部、北京市、天津市、河北省、山西省、陕西省的北部、甘肃省的北部、宁夏回族自治区、福建省的南部、台湾岛、广东省、广西壮族自治区的绝大部分、海南省、四川省的西南部、贵州省的南部、云南省、西藏自治区的东部等地区,气温预计将上升1至2摄氏度。

与全国其他地区相较,华北和黄淮地区近期持续出现的极端高温天气显得尤为突出。在中国气象局于4日举办的新闻发布会上,国家气象中心副主任张恒德指出,自今年6月中旬至今,华北、黄淮等区域的高温天气持续时间较长,且强度显著增强。

在6月21日至24日这一时段,京津冀等地区遭遇了极端性强的高温天气,持续时间较长,且40℃以上的高温区域广泛,这一现象堪称华北地区近十年来6月份最为强烈的高温过程。

在此期间,京津冀地区以及山东北部等地的日最高气温升至40至41摄氏度,其中最高记录达到了41.8摄氏度。在此过程中,共有21个国家的气象站记录的最高气温超过了历史最高水平,另外49个国家的气象站记录的最高气温也超过了6月份的历史极值。

北京观象台记录气象数据的历史上,首次出现了连续三天最高气温均不低于40℃的现象,具体为:22日气温达到了41.1℃,23日气温为40.3℃,而24日的气温则是40.0℃。

中央气象台预测,7月上旬京津冀区域及邻近地区将持续出现高温天气现象,具体为:5日至7日,京津冀、汾渭平原以及河南北部、山东北部等局部地区,日最高气温将升至39至41摄氏度;8日至9日,华北南部、汾渭平原、河南北部等地还将遭遇明显的高温天气。另外,6日至7日以及11日至13日,江南南部和华南地区也将迎来35至37摄氏度的高温。

高温为何持续这么久?

国家气象中心的首席预报员张芳华就近期北方高温现象进行了分析,指出华北、黄淮等地区此次高温的特点是强度较高且持续时间较长,其成因主要涉及以下四个关键因素:

一是华北、黄淮等地受到较强盛暖气团控制,其影响时间较长;

其次,在高层大气高压脊的影响下,天空中云量稀少,呈现出晴朗的景象,这为太阳辐射提供了更为有利的条件,进而推动了气温的上升。

目前正值夏至时节,白昼的阳光照射时间相对较长,这样的连续日照有助于气温的上升,并且有利于高温天气的形成与持续。

四是华北、黄淮等地空气湿度小,天气干燥,也有利于气温升高。

进入7、8月炎炎夏日,高温天气将不断延续。据专家分析,华北地区在6月至7月期间常常遭遇干燥炎热的高温天气,而随着7月下旬北方进入汛期,这种高温天气还将继续,并且可能会转变为潮湿闷热的高温气候。

国家气候中心预测指出,今年夏季华北以及黄淮等区域的气温将普遍偏高,同时,高温天气的持续时间也将相应增加,北方地区在今年夏季的炎热程度相较于往年有较大的可能性会更为显著。

暑期如何应对高温?

近期,不少地区出现了游客或工作人员在游玩过程中出现中暑现象。7月2日,一位来自北京的导游在带领团队游览颐和园时不幸中暑,虽经紧急救治,但最终未能挽回生命。面对暑期旅游高峰与持续的极端高温天气,普通民众该如何妥善应对呢?

国家气候中心副主任贾小龙指出,在7月和8月这两个月份,正值酷暑季节和旅游高峰期,同时也是我国汛期中的关键阶段。据国家气候中心预测,今年夏季我国的气候状况大致处于一般至较差水平,极端天气气候事件的数量有所增加,高温热浪、阶段性强降水以及暴雨洪涝等气象灾害的严重程度较高。

他提出,在学生暑假出行时,应着重了解目的地的气象信息,并学习必要的防灾减灾气象知识。在炎热的天气中,外出活动时应采取有效的防暑、防晒和降温措施,确保携带充足的水源,并尽量避免在正午高温时段进行活动。同时,应尽量避免在暴雨、雷暴和大风等恶劣天气条件下进行户外活动,特别是在山区及不熟悉的水域区域。

张恒德副主任指出,在气温攀升期间,民众应尽量避免非必要的外出活动;特别是老年人、儿童、孕妇以及患有慢性病的群体,应尽量留在室内通风凉爽的地方;若必须外出,则需做好防护,力求避开正午时分阳光最强烈的时间段,并确保随时补充水分。一旦出现中暑迹象,应迅速移至阴凉地带休息,补充电解质,并根据实际情况及时寻求医疗帮助。企业单位应当特别重视防范职业性中暑问题,同时降低劳动强度,减缓工作节奏,并实施轮岗制度。此外,还需注意室内空调的温度不宜过低,以防室内外温差过大导致血压波动或引发感冒等健康问题。

众多优质的避暑旅游目的地可供选择,诸如位于高海拔的青海、西藏等地区,那里气候宜人、空气新鲜,非常适合消暑和欣赏大自然的美丽风光;此外,沿海城市同样是个不错的选择,海风的轻拂、海水的凉爽让人心旷神怡;再者,山区和森林公园等地,由于植被资源丰富,气候通常较为凉爽,是避暑休闲的理想之地。

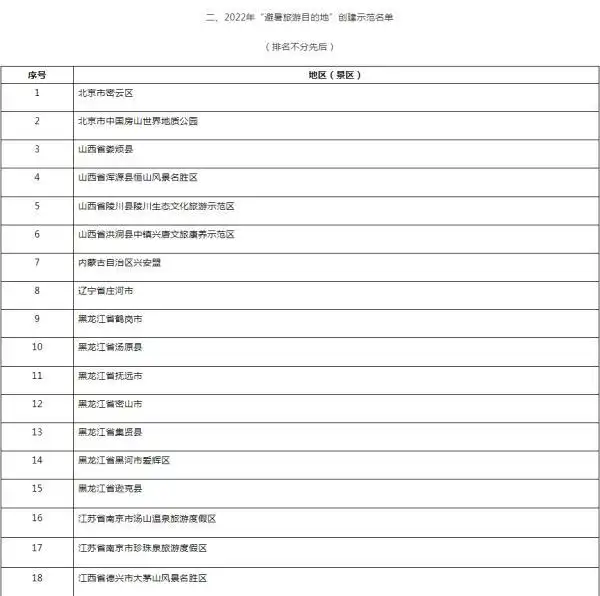

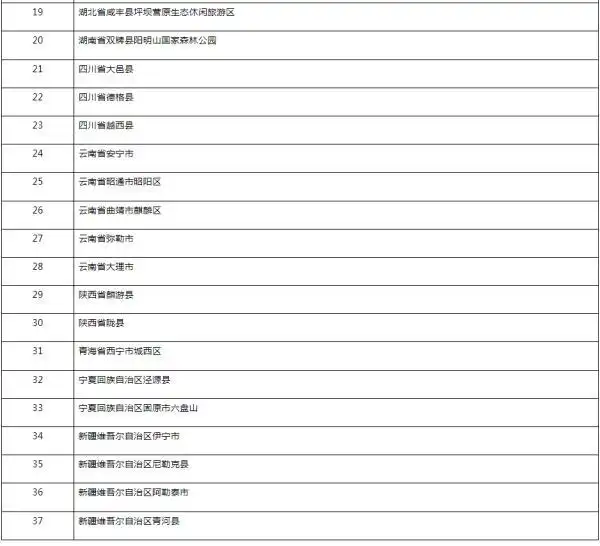

贾小龙指出,国家气候中心正致力于推动“避暑旅游目的地”气候生态品牌的建立。在2022年,全国范围内共有37个县市或区域荣获“避暑旅游目的地”的称号,这些地区遍布全国各地,涵盖了东北、西北、云南、四川、湖北、江西等多个省份,欢迎社会各界予以关注。