记者 杨璐 实习生 陈俐颖

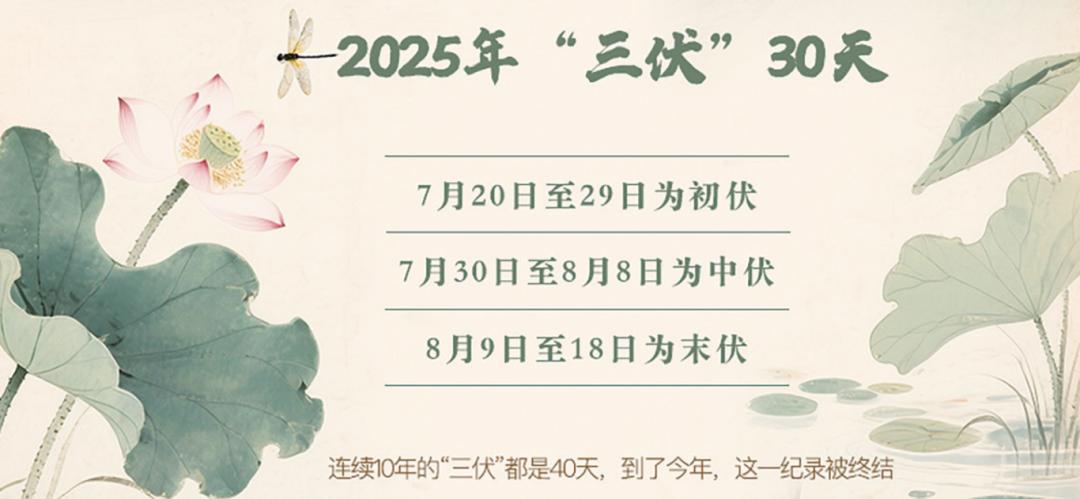

三伏时节,往往介于小暑与处暑两个节气之间,它是全年气温最为炎热的时期。2025年的三伏天从7月20日开始,直到8月18日结束,整个时间段总共有30天。这一现象打破了过去近10年“三伏天长达40天”的常规,成为了近年来持续时间最短的三伏天。

在中医“冬病夏治”理念的引领下,养生市场消费热情高涨,提前迎来爆发。临近初伏之际,美团医药健康推出的《美团中医24节气养生指南 三伏养生前瞻》报告揭示,从咨询诊疗、开具药方,到利用夏季高温贴敷,再到食疗和理疗推拿,90后和95后用户群体占据了超过一半的比例,成为中医养生消费市场的主力军。

在炎热的夏季三伏时节,如何进行科学的养生之道?为此,记者特地邀请了河南中医药大学第二临床医学院中医养生教研室的主任吕沛宛,以及执业医师余金融,还有河南省的顶尖科普专家娄政驰。

短三伏上线开启高温高湿低压“三重奏”

我国古时候运用“干支纪事”这一方式来记录年份、月份、日期以及时间。根据这一传统计算方式,夏至之后的第三个庚日标志着初伏的开始,紧接着的第四个庚日则是中伏的起始,而立秋之后的第一个庚日则是末伏的起始,这三者合称为三伏。

农历中的三伏是指夏季最为酷热难当的时期,这一时期日照时间最长,热量最为密集,被细分为初伏、中伏和末伏三个阶段。这里的“伏”字可以通俗地理解为天气极其炎热,适宜蛰伏不动。吕沛宛解释道,一般情况下,三伏的持续时间约为30天或40天,大致在每年的7月中旬至8月中下旬,恰好位于小暑和处暑两个节气之间。初伏和末伏都是10天,但中伏天数则不固定。

今年夏至与立秋(8月7日)相隔仅4个庚日,因此中伏的时长被缩短至10天。具体来看,初伏从7月20日持续至7月29日,共计10天;中伏则从7月30日延续至8月8日,同样为10天;而末伏则从8月9日到8月18日,也是10天。

高温、高湿、低压这三大气候特征共同作用,使得三伏时节成为对人们健康构成极大挑战的时期。谈及这一特殊时期的气候特点,余金融进行了深入的分析。

地面吸收的热量远超其散发能力,这使得气温不断上升,天气变得异常炎热,令人难以忍受。

夏季期间,由于雨水丰沛,湿润的空气在蒸发过程中弥漫在四周,导致空气湿度显著上升,从而形成了令人难以忍受的闷热“桑拿天”。

地面气压因低压热空气持续上升而下降,此状况下,人体常感胸部压迫、呼吸不顺畅,并可能出现相关不适。

三伏天暑邪作祟中医解析健康风险

娄政驰从中医学的视角阐述了三伏时节与人体健康之间的密切关系。他指出,在酷暑的三伏时期,气温持续攀升,人体特别容易遭受暑邪的侵扰。暑气,作为夏季独有的炎热之气,其本质是夏季炽烈的火气。由于它那显著的炎热特性,并且火属性为阳,因此暑气也被归类为阳邪。

暑邪侵袭人体,常导致诸多阳热症状,包括体温持续升高、心绪不宁、面颊潮红、情绪焦躁等,中医学称之为“伤暑”。一般情况下,当人体过度劳累、汗出如注,或饮食失宜、损伤脾胃之气,亦或是体质虚弱、元气不足时,人体的抵御外邪的能力便会大幅减弱,暑热之邪便会趁机侵入,侵袭人体,从而引发疾病。

娄政驰指出,三伏时节不仅容易扰动心神,还易引发风邪。暑邪的特性是升腾扩散,它会上攻头部,扰乱人的精神状态,并损耗人体的津液和元气,使人汗出如浆。汗液过多,会进一步耗损津液,导致口渴想喝水、嘴唇干燥、舌头干涩、尿液短少且颜色深等症状。

过度出汗可能引起身体虚弱,出现呼吸急促、精神不振等现象,严重者还可能突然失去意识,人事不省,这些都是中暑的明显症状。随着病情的加剧,患者还可能出现手脚抽搐、颈部僵硬,甚至身体呈现弓形僵硬,中医称之为“暑风”。

掌握两大养生原则健康度夏少烦恼

娄政驰指出,面对三伏天特有的气候现象,养生方法应当紧密遵循两个核心原则。

必须确保心灵得到滋养、保护与宁静。人的情绪波动与内脏健康紧密相连,各类情绪刺激可能对不同的器官造成损害,从而引发多样的病理反应。在炎热的伏天,人们往往容易感到心绪不宁、精神疲惫。

中医养生强调“平和”,意指在任何情形下都应避免情绪的剧烈波动。尤其在夏季,心脏作为主导,同时也是五脏六腑的中心,一旦心神受损,便可能波及到其他脏腑的正常运作,故而养护心脏显得尤为关键。在进行自我调养和锻炼的过程中,我们应当特别留意保护心阳,维持心态平和,确保心脏功能保持活力。

此外,还需确保身体能够有效散热和避免贪凉。有句俗语说“三伏天最热”。在饮食方面,我们应当特别留意清热和除暑。娄政驰提出,可以多喝一些由具有显著清热除暑效果的食材熬制的汤或粥,比如荷叶、土茯苓、扁豆、薏苡仁、猪苓、泽泻等。此外,还可以适量食用黄瓜、丝瓜、冬瓜、西瓜等季节性的蔬菜和水果。为了妥善应对可能发生的紧急情况,家中最好常备一些藿香正气水,以应对不时之需。

娄政驰强调,饮食上必须时刻铭记适度原则。饥饿会导致营养匮乏,脾胃无法生成足够的生化物质,进而无法为全身提供滋养,使得气血亏虚,引发身体消瘦、正气衰弱、免疫力下降等一系列问题;而过度饱食则会超出了脾胃的消化、吸收和转化能力,造成食物停滞,可能引发腹胀、腹痛,严重时甚至出现厌食、呕吐、腹泻等症状。

【相关链接】郑州避暑地图来了

1.郑州植物园

1500余种植物形成天然降温屏障,适合野餐、摄影。

交通:地铁14号线奥体中心站F口,步行800米。

2.北龙湖湿地公园

北龙湖湿地公园是郑州市区最大的人工湿地。

交通:地铁4号线至森林公园北站B口,步行1公里。

3.蝶湖公园

蝶湖公园是经开区现有水面最大湖泊,适合带娃避暑游玩。

乘坐公交292路或168路,抵达经南八路东三环站,之后步行约600米即可到达目的地。

4.河南省科技馆新馆

河南省科技馆的新馆设施完备,不仅拥有多样的科学展览和互动环节,而且非常适合家庭一起前往消暑休闲。

乘坐地铁1号线抵达市体育中心站,然后换乘公交312路,即可到达河南财政金融学院站。

5.河南博物院

河南省博物院收藏了贾湖骨笛、武则天金简等众多国家级珍宝,其历史文化气息浓郁,堪称历史发烧友度夏的理想之地。

乘坐地铁2号线直达至关虎屯站C出口,仅需步行约一公里即可到达;若选择公交出行,乘坐B2路公交车至博物院站下车即可。

6.郑州美术馆新馆

郑州美术馆的新馆内藏品众多,展览形式丰富多样,艺术气息浓郁,人们在欣赏艺术作品的同时,还能享受到清凉的避暑环境,堪称艺术爱好者避暑的首选之地。

交通:地铁1号线转14号线至奥体中心站F口,步行400米。

7.人防工程避暑点

自6月11日起,郑州市的人防工程纳凉点对市民免费开放,为广大户外劳动者提供了一个避暑的清凉之地。

此次开放的便民服务点共计58处,它们主要分布在人流密集的地铁站、住宅区以及大型商业区等周边地区。

只需启动郑好办应用程序,输入“人防地图”关键词,即可便捷地锁定周边最近的避暑和纳凉地点。

(据河南日报全媒体报道)