叔本华的钟摆:

为什么“彻底躺平”并不值得欲求?

六世纪时,罗马教皇格里高利提出了广为人知的“七宗恶习”,其中怠惰与傲慢、贪财、好色、妒恨、贪馋、暴烈等一同被列为人类过犯。由此看来,早在人类文明初期,懒散就备受非议。一个人若被冠以懒散的名号,仿佛其他优点也会大打折扣。

十六世纪航海活动兴盛期间,欧洲探险家们常把“懒散”视作“原始”与“未开化”的代名词。1570年的一份探险笔记,就曾把伊斯帕尼奥拉岛的原住民称作“好逸恶劳的海地人”。在探险者看来,新大陆上的“蛮族”们不热衷于搜刮金银,他们的“本性”就决定了他们游手好闲。然而,后续的更多探险笔记也推翻了这些偏见。

《懒散的由来》 安德烈·罗克 所著,由上海书店出版社于2015年8月出版发行

自古以来,众人驳斥怠惰的缘由形形色色,其中最为普遍的是怠惰易致事业荒疏、妨碍社会正常运作。譬如卢梭就主张,劳动直接关联到一个社会集体中的身份地位,而懒散则是公民责任意识淡漠的体现。他在《爱弥儿》一书中阐述道:“身处社会之中,他必然仰仗他人,因此理应通过工作来补偿维持生活的开销”。卢梭是“社会契约论”代表人物之一,他针对社会整体利益提出的对懒散的指责,至今仍是人们反对懒散、倡导勤奋的坚实根据。不过,不少人还指出,即便不考虑社会层面,懒散同样会给个人带来诸多不利影响。卢梭同代的启蒙学者达朗贝尔和狄德罗,在合编的《百科全书》里写道:懒散是多种病症的开端,它既能让体液变得粘稠,使身体变得松垮,又能够刺激身体,促使人快速衰老。

身体强健之外,怠惰给个体造成的最大损害在于它未必如我们所想般惬意。当代网友常戏言“偶尔偷闲乐悠悠,持续偷闲乐无边”,然而在叔本华眼中,无人能真正享受“持续偷闲”的“乐”——恰似他那句著名论断“生命犹如钟摆,在无聊与苦楚间反复摆动”。

美剧《美丽新世界》剧照。

叔本华对于人性的看法,并非源自实际调查,却与很多人在现实中的感受相吻合。好像只有在面对外部压力的情况下,懒散的状态才会带来更大的满足感。人们通常都有想要做事的冲动,假如摆脱了所有外部的束缚,变成一个完全无所作为的人,反而可能会感到一种难以填补的失落。布莱恩·奥康纳在其著作《闲散的哲学》里,把这种程度的懒散称作“存在主义式的烦闷”,他还觉得,一般性的烦闷仅是忙碌之后的休憩,感到烦闷的人明白“何时烦闷会终止”,这使烦闷发挥了恰当的休养功能。这种源自于完全不受外界约束的“存在主义式虚无”,使人茫然不知如何结束这种无所事事的时光,由此催生了对人生完全的漠然和反感。

由此可见,即便不损害他人利益,选择完全无所作为的生活状态,也未必是理想的选择,这种生活方式似乎并不可取。表面上看,勤奋工作和懒散怠惰是截然不同的两种行为,但实际上,它们在特定条件下可能存在某种联系,适度的懒散反而可能更有益。临近最后期限时,人们往往觉得玩游戏更加畅快淋漓,这是为何呢?所谓的轻松自在,正源于暗中行事,那种暗自放松的乐趣,仿佛只有在隐秘状态下才能感受。

倘若慵懒并非一种“存在主义式的空虚”,那么它对人类文明的贡献或许常被人们的苛责和误解所忽视了。适度的慵懒既能让人获得足够的休憩,也能促使人的创造力勃发。社会学家塔尔德便指出,社会所有的创新发明都得益于一个“悠闲群体”,他们无需承受劳碌的困扰,能够专心于汇聚促进人类文明进步的诸多要素。

《闲散的哲学》是布莱恩·奥康纳的作品,由北京联合出版公司于2019年6月出版发行。

此外,懒散有时也代表一种区别于社会普遍观点的“反叛”,一种难得的“批判精神”。1619年时担任魁北克省省长的尚普兰,曾对当地土著民族有过一段有意思的描述:他们积极地交换物品,却并不认为这是辛苦的工作。显而易见,所谓懒惰,并非固定不变的概念,具体标准因人而异,取决于不同文化背景下的价值判断,例如,在昔日欧洲探险家的观念里,缺乏财富积累的行为会被贴上懒惰的标签,然而,若转换到远古人类的立场,同样的行为或许并不会被如此看待。

惰性不仅体现为对劳动的冷漠,更在较大层面上对抗着社会普遍观点。洛克把战后美国流行的嬉皮族风潮看作一个关键时期的“怠惰实践”,许多年轻人穿着反叛传统美学的奇异服饰,奔赴全球各地游历,以放浪形骸的生存方式来揭示物质化时代的单薄与乏味。嬉皮士风潮固然存在不少非议,不过它确实促使了美国社会文化层面的深刻审视。散漫心态能够充当某种社会的“缓冲器”,通过选择脱离通行的规范以及发出挑战,来防止社会上的任何一种观点走向极端化。

“周日午后”的消逝:

被污名化的懒惰

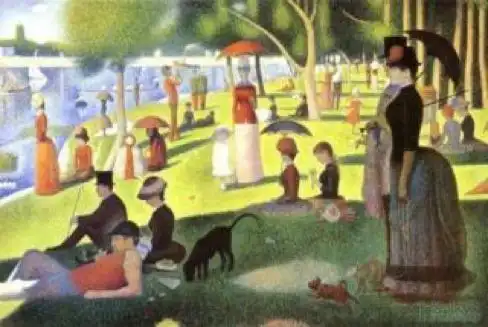

1886年,法国知名画家乔治·修拉创作了一幅作品,名为《大杰特岛的周日午后》。该作品展现了一个寻常的午后景象,画面中有平静的水面和柔软的草地。部分人撑着伞坐着,神情困倦,有的人则悠闲而专注地注视着水面。许多观赏过这幅画的人表示,作品给人的首要感受是“静止感”,仿佛是一段“间歇时刻”。这一刻,时间好像停顿了,大家都没有去想“下一瞬”要忙着处理什么。

乔治·修拉《大杰特岛的周日午后》

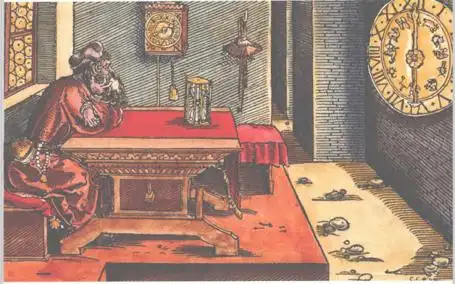

同是刻画一段“怠惰”的岁月,知名的人文主义者彼特拉克于1532年绘制的版画《论虚度光阴》却呈现出迥异的格调。画面里的饱经风霜的男子,将胳膊肘搁在案几上,什么也不做,却目光紧锁眼前的诸多沙漏与时钟,显露出被光阴逼迫着,急切寻求前行方向的神情。彼得拉克描述过一种特殊的慵懒感受,在这种感受里,人们并不敢完全放松,而是时刻关注着慵懒何时停止。罗兰·巴特同样指出,有时因为对工作的反感,人们会陷入一种被动的懒散,这时他们任由自己走神,带着对工作的抵触重复着各种转移注意力的行为。

当今社会提及“懒散”,多数人感受到的情形是:表面看似怠惰,内心却惦记着工作,同时夹杂着对这种“偷闲”行为的羞愧。马奈画作中那种“漫无目的”的悠闲,似乎正逐渐消失。登录微博,经常可以看见亲友们的抱怨:临近下班时分,看到同事务必人员都还未离开,自己感到非常羞愧,于是重新坐下继续工作。在似乎将懒散视为贬义词的时期,要求懒惰的时间反而显得有些讽刺:大家一方面渴望获得更多慵懒的时刻,另一方面却对懒散抱有厌恶的态度。

彼得拉克《论浪费时间》

韩炳哲在其著作《倦怠社会》中指出,现代社会已从福柯所言的“规训社会”转变为“功绩社会”,促使人们工作的动力不再源于工厂的管控或惩罚等负面因素,而是源自个体主动施加的正面压力。即便缺乏“必须达成”的硬性要求,人们也愈发擅长自我压榨,持续为自己设定“必须达成”的期望目标。韩炳哲的所有创作都持续批判新自由主义观念,这种思潮依托现代性强调个体价值,表面上给予人们极大自主空间,实际上却将成功归因于个人奋斗,迫使个体承受巨大压力。这套论述在社会文化领域占据主导地位后,便将“懒惰”贬低为负面标签。

韩炳哲指出,自我消耗的“驱动者”的出现是当前社会情绪低落普遍的关键因素。情绪低落并非对压力的规避,恰恰是,人们把充分实现自我当成一种责任,却无论如何努力都难以达成这种责任,这种“明知做不成却偏要去做”的坚持最终使人耗尽心力。尤为关键的是,过度强调个体奋斗很多时候也未必能造就实际意义。譬如近期,“内卷化”这一学术概念迅速走红,豆瓣平台更设有“你所在的领域存在哪些恶性竞争”的讨论板块。这个词最初是用来描述“增加却不进步”的情景的,很多人提出疑问,比如大城市的基础教育资源持续增加,或者工作场合同事间互相比拼熬夜,这些情况都存在很多“投入过多”却没带来实际效果的部分。

近期热播的电视剧《三十而已》里,女主角顾佳是那种特别看重个人奋斗的人物的典型代表。剧中,顾佳经常以过来人的身份,跟闺蜜或者丈夫说出一些充满道理的话,网友们甚至把她的这些人生观点称作“顾学”。

《三十而已》剧照。

顾佳这个角色广受欢迎,从侧面反映出“顾学”的魅力不容小觑。但是,顾佳和她家里的帮佣阿姨,她们所经历的处境真的没有差别吗?对于不同社会阶层以及不同性别的群体而言,单靠虚无缥缈的奋斗,就能成为达成成功的唯一途径吗?这个问题的答案,显然值得商榷。当“顾学”将所有成就都归因于个人奋斗时,却忽略了奋斗者所处的社会环境,这种做法可能会直接改变不同人奋斗的初始条件。

在当前这个不容懈怠的社会氛围里,修拉笔下那种悠闲的周日午后状态似乎逐渐消失不见,彼得拉克画作里那个总在关注时间的老人却越来越常见,当代社会对于懒散的描绘反映出这种状态正受到非议,同时也凸显了对个人奋斗的过分强调。

任何事情都存在一个限度,过分强调懒散的益处,其目的并非倡导人们贪图安逸,而是指出当前社会上的懒散现象掩盖了诸多隐情。

不只是“时间自由”:

在当代,懒惰的权利意味着什么?

1883年,法国马克思主义理论家保尔·拉法格的一本小册子《懒惰权》问世,该书,拉法格激烈抨击了资产阶级“旧世界”的“劳动道德”,他主张无产阶级“要认识自身的力量,就必须坚决抛弃基督教的、经济的和自由思想的道德观念,就应该声称他们有懒惰权,他们应当每天只工作3小时,而在其他时间可以尽情地玩耍或者无所事事”。然而,于当下而言,“偷闲的特权”仿佛并不仅指闲暇的时光。除了众人不敢偷闲之外,“无法偷闲”似乎亦是另一个极其严峻的困境。

德国社会学家哈特穆特·罗萨通过调查发现,多数人并不觉得自己在从事期望的活动,这并非因为缺乏时间,而是有其他原因,这些人每天仍能抽出不少时间用于“上网、看电视”,但这些空闲时刻带给他们的满足感并不强。长时间躺着却体会不到快乐,这种情况在我们生活中很常见:辛苦一周后,周末睡大觉,整天玩手机,懒散之后,我们好像并没有更高兴,反而感到累和失落。

《新异化的出现:社会加速论纲》 罗萨笔著,由上海人民出版社于2018年1月出版发行

罗萨在《社会加速批判理论大纲》里提出观点,数字工具和快速交通工具等引发的社会加速现象,是造成这一状况的关键因素,高速行驶的列车让人无法欣赏沿途风光,新闻客户端不断更新的信息流让人目不暇接,时刻告知最新热点话题。

如今社会,正如同本雅明所言,感受异常饱满,然而积累的阅历却相当匮乏。科技飞速发展,导致我们难以对任何瞬间有透彻的体察,所以,在急速运转的环境里,寻求那些能迅速得到满足的渴求,远比追求需要漫长时光才能实现的愿望更为合理。如今,人们常用看手机来消磨闲散时刻,这种行为已成为一种显著现象:看手机代表着不断追赶而不肯停歇。这种加速的感觉极具吸引力,即便我们有时并不希望这样度过空闲,却仍然难以抗拒看手机的冲动。

现代人看来,比起获取闲暇的被动选择,所谓“偷懒的自由”实际上是一种勇于放松、明白怎样放松的主动选择,这种自由源自对过分强调个人奋斗的新自由主义观念和不断加快的技术背景的深刻审视。

显而易见,懒惰并非与生俱来就应该受到指责的社会现象,恰恰相反,它极有可能是一个突破口。

作者丨刘亚光