近期,“躺平”一词在年轻一代中广为流传。对此,有人视其为缺乏上进心的消极心态,而另一些人则将其视为对激烈竞争环境的正当抵制。那么,年轻人选择“躺平”是出于无奈还是出自主动?这一现象背后所映射的社会状况又是怎样的呢?

一、年轻人为什么选择躺平?

1. 就业压力大,努力未必有回报

在“人均大学生”的当下,学历的价值显著下滑。昔日,大学录取象征着一份稳定的工作和丰厚的收入,然而,时至今日,即便是来自985、211等顶级高校的毕业生,也可能遭遇“毕业即失业”的尴尬境地。众多年轻人感叹,即便他们拼尽全力加班、实行996工作制,工资的增长也难以跟上房价和物价攀升的脚步,这导致“努力的价值”大幅缩水,于是他们纷纷选择了“躺平”。

2. 阶层固化,上升通道变窄

老一辈常常教导我们“奋斗便能成就”,然而在现今社会,资源分配逐渐呈现固化趋势,普通大众想要跨越社会阶层界限愈发困难。不少年轻人意识到,不论他们如何拼搏,现状似乎难以有所改变,于是“躺平”逐渐演变成一种避免更大损失的选择。

3. 职场内卷严重,身心健康受损

“996工作制”和“35岁职场困境”等社会现象使年轻人深刻认识到,过度的竞争并不能真正提升生活质量,反而可能损害身体健康。在这种“以命搏钱”的工作模式下,许多人宁愿选择退出这场毫无意义的竞争,而是开始寻求一种更为轻松的生活态度。

二、躺平是消极逃避,还是理性选择?

1. 反对观点:躺平是懒惰和逃避

批评者指出,躺平代表了消极的人生态度,青年人理应勇敢面对困难,而非在遭遇挑战时选择逃避。社会的进步离不开奋斗者的努力,若人人选择躺平,经济与社会的向前发展将受到阻碍。

2. 支持观点:躺平是对不合理竞争的抗议

支持者们持观点,躺平并非全然放弃拼搏,实则是对无效的恶性竞争的抵制。他们并非缺乏奋斗的意愿,而是渴望在更加公正、充满希望的环境中努力。然而,当现实无法满足这一需求时,选择躺平便成了他们理性自我保护的体现。

三、躺平现象背后的社会反思

1. 社会应提供更公平的竞争环境

年轻人若察觉到无论付出何种努力,命运似乎依旧难以改变,躺平的态度可能会在青年群体中广泛流行。为此,政府与企业需对就业市场进行改进,削弱对学历和年龄的偏见,确保辛勤劳动能够带来相应的回报。

2. 重新定义“成功”的标准

传统观念普遍认为,获得高收入、购置房产以及组建家庭生育子女构成了成功的典范。然而,随着时代的变迁,越来越多的年轻人开始反思:人生真的只有这一种模式吗?我们是否能够接受一种低欲望的生活方式,转而追求内心的精神满足而非物质上的攀比?

3. 企业应改善职场文化**

内卷化的加班模式不仅导致工作效率的下降,而且对员工的身体健康造成了不良影响。企业亟需改进其管理模式,提升工作效率,而不仅仅是通过无休止地延长工作时间来追求价值的增加。

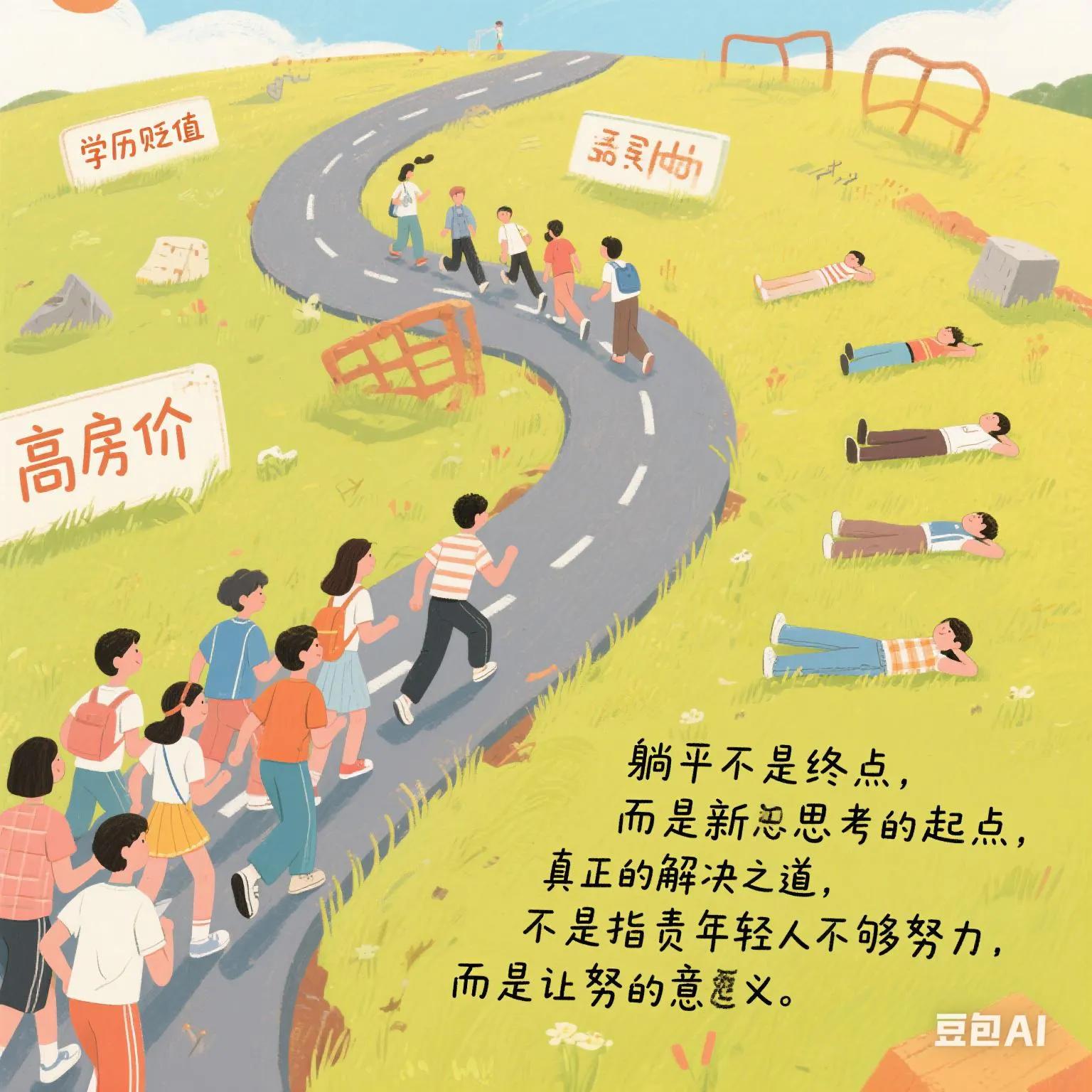

四、结语:躺平不是终点,而是新思考的起点

躺平现象显现了年轻一代面对现实挑战时的无力感,然而,这并非社会发展的归宿。实际上,它呼唤我们深入思考:我们应如何打造一个更加公正、更具人情味的社会,激发年轻人的奋斗精神,而非让他们被迫选择躺平?

真正的解决办法不在于批评年轻人不够勤奋,而应使他们的努力更具价值与意义。