7月27日,释永信因涉嫌涉及财务问题,与多女保持不正当交往,受到多部门联合调查。中国佛教协会亦宣布,剥夺了释永信的戒牒。此消息在互联网上引发了广泛的讨论,少林寺这一文化象征亦使得讨论范围不断扩大。通过这些讨论,我们或许能够窥见宗教事业未来发展的趋势。

有些人持这样的观点:在当代社会,金钱占据了至高无上的地位,正因如此,导致风气日益败坏,道德逐渐沦丧,这才引发了此类事件。

这种声音本身并不特别引人注目,它不过是重复着“人心不古”的观点,与现实生活关联不大。然而,如果我们稍作回顾,便会发现我国古典文学中关于宗教的讽刺内容其实颇为丰富。《西游记》和《水浒传》中就有许多讽刺那些不遵守戒律、贪婪无厌的故事。同样,在西方的文学作品中,对宗教的讽刺也并不少见。这表明,宗教界中少数人贪污的现象,并非是近期才出现的新问题,实际上它早已存在。

在《西游记》的故事里,观音禅院的住持金池长老对唐僧的锦斓袈裟心生贪念,于夜晚纵火企图将唐僧和孙悟空烧死,企图夺取袈裟。然而,孙悟空机智地发现了这一阴谋,最终不仅反将观音禅院付之一炬,还让黑熊怪趁机盗走了袈裟,而金池长老则因绝望而自尽。

无论如何,释永信的行为显然已经对民众心中的宗教形象造成了严重损害,我们目前亟需探讨如何重塑宗教形象,并恢复其在满足人民精神需求方面的核心地位。

实际上,在现今社会,众多人士将宗教视为心灵的依托。因此,地下传教活动演变成一个显著的社会问题。在此过程中,违反我国宗教管理规定的现象屡见不鲜,更有境外势力企图借此机会施加影响。鉴于此,从社会管理的角度来看,重塑宗教的公信力成为了至关重要的环节。同时,在反腐倡廉的斗争中,宗教界同样不能置身事外,全社会都在努力反腐,宗教界亦应积极参与其中。

尽管众多宗教的教规中都包含“勿贪”的教诲,然而,正是因为抵制贪婪并非易事,因此才需要这些戒律来抑制人们的欲望。宗教人士的道德观念,我们不可仅以简单的是非标准来评判,而需借助现代心理学和社会学的视角进行深入剖析:人的道德观念易受外界环境所左右,宗教人士亦然。因此,在倡导道德的同时,我们还需重视监管机制——唯有建立有效的监管,方可削弱宗教体系中的腐败现象,防止民众对宗教界产生累积的负面看法。

今日宗教领域所面临的腐败现象,与以往相较呈现出新的特点,这主要源于商业化的影响所增加的复杂性。当前我们所遭遇的宗教腐败问题,实际上是我们国家在发展过程中所涌现出的新挑战。

古代宗教领域存在的问题,主要涉及香火供奉的金钱以及土地的使用,而现今宗教机构的状况则显得更为繁杂。

少林寺之所以商业价值非凡,并非源于其在佛教历史传承中的地位,而是由于它与武术这一概念的紧密联系。这种关联并非主要源自历史,而是由武侠小说、电影等现代元素共同塑造而成。特别是在1982年电影《少林寺》上映后,这部广受欢迎的作品使得少林寺的声望迅速攀升,从而为后来的商业运营奠定了坚实的基础。

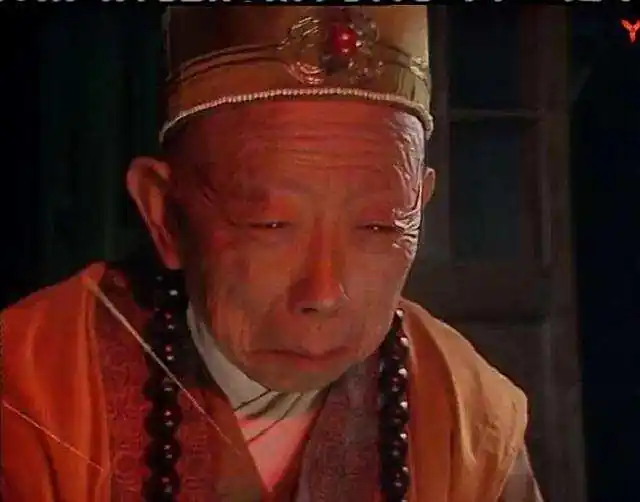

电影《少林寺》剧照

少林寺现今已成为一个集文化旅游于一体的综合体,涵盖旅游门票、武术教育、房地产开发、品牌授权等业务,甚至还涉足海外项目。若依旧用陈旧观念审视腐败问题,恐怕难以找到解决之道。在我国,众多富裕的宗教圣地,与文化旅游产业紧密相连。

释永信引发的争议焦点在于其推动的少林寺商业化进程,对此,有人赞誉其商业运作成效显著,认为若无释永信,少林寺今日的文化影响力将不复存在;然而,也有人对此持批评态度,认为这种行为是对宗教神圣性的不敬。我们能够体会一部分人对商业化现象的顾虑,因为此类活动确实可能损害寺庙的声誉。然而,在当今社会,寄希望于宗教体系完全摆脱商业运作模式,显然是不切实际的。

少林寺在当代武术文化中占据着至关重要的地位,对于宗教腐败的抵制并不意味着要舍弃这一文化象征,亦非寄希望于清苦的修行生活便能维持其超凡的影响力——这样的想法显然与传播学的现代规律相悖。实际上,依据国际上的经验,对宗教机构的监管并不必然导致商业化的完全放弃。指望完全放弃商业化来解决腐败问题,显然是无视了历史的规律。

在西方国家,梵蒂冈作为欧洲银行业的一员,设有专门的现代审计体系以遏制腐败,其他教会机构的资金运作也普遍遵循现代金融规则,投资领域广泛。然而,这并不意味着我们应继续维持当前存在问题的宗教机构运作方式。借鉴其他领域的做法,我们应当致力于构建一套完善的监督体系,以应对此类腐败现象,并明确宗教组织与商业机构之间的界限。这样的举措,或许将成为未来工作的核心所在。