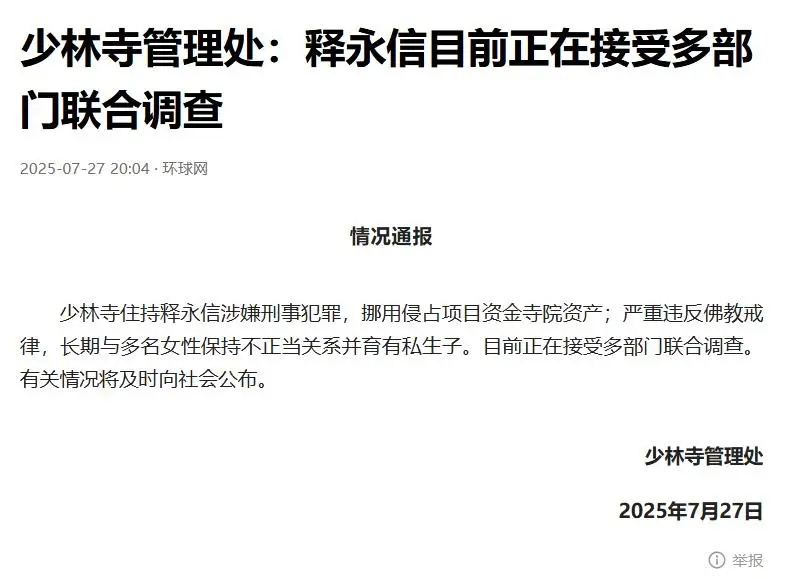

近期,少林寺方丈释永信的调查结论已逐渐明朗。据《环球网》7月27日的报道,官方发布的通报揭露,这位在佛教界颇具争议的领袖确实犯了严重违反戒律的罪行,涉及经济违规行为,以及令人震惊的私生子丑闻。这一爆炸性消息如同投入宁静湖面的石子,瞬间在宗教领域及社会各界掀起了轩然大波。

官方调查显示,释永信在执掌少林寺方丈职务时,借助职权之便,将寺庙资金擅自用于私用,涉及金额甚巨。更为震惊的是,调查结果确认他确实有一名非婚生子女,这一真相彻底摧毁了他在公众心中作为佛教高僧的形象。

通报明确指出,释永信的所作所为严重违背了佛教的戒律以及国家相关法律规章,他现已被剥夺所有宗教职位,且将依法承担相应的法律责任。

这一事件的揭露并非出于巧合。近些年,在释永信的领导下,少林寺的商业化进程日益显著。它不仅成立了多家公司、注册了众多商标,还积极参与了各种商业活动,使得少林寺逐渐从一座传统的寺庙演变成一个带有浓厚商业气息的“宗教品牌”。

在此次事件中,释永信本人多次现身于各类商业活动,其生活模式与传统修行僧侣的形象有着显著的差异。

深入分析这一事件,我们可以发现几个值得深思的问题。

宗教场所的商业化活动必须设定清晰的界限。适度的商业活动能够助力寺庙的正常运营和佛法的传播,然而,过度的商业化行为必将引发宗教本源的蜕变。少林寺在商业化的道路上疾驰,某种程度上已使宗教与商业的边界变得模糊不清。

其次,宗教信仰者的个体修炼与社会监管之间需取得一个恰当的平衡点。鉴于宗教领袖在公众中的地位,他们理应承受更为严苛的道德规范和来自社会的监督。

最终,这一事件同样暴露了宗教管理现行体系中的若干缺陷,迫切需要加以改进。

从更广阔的视野来审视,释永信事件凸显了我国社会转型阶段所存在的深层次矛盾。在市场经济迅猛发展的浪潮中,固有的价值观念遭到了剧烈的挑战,即便是原本应远离尘世的佛教圣地也无法逃脱这一冲击。部分宗教信仰者,在物质欲望的诱惑面前,逐渐迷失了自我,将戒律和规矩置之不理。

这种行径不仅玷污了宗教信仰的纯洁与尊严,而且对社会的道德基础提出了极大的考验。

值得注意的是,释永信事件并非个案。近年来,宗教领域不时出现负面报道,诸如假和尚行骗、寺庙高价售卖香火,以及宗教场所违规经营、宗教人士行为不端等现象,这些都在持续削弱宗教的公信力。究其根本,既有个人修行不够的原因,也有监管体系不够健全的因素,同时与社会整体价值观的偏差亦有着密切的联系。

面对这一局面,我们必须采取综合措施。首先,宗教领域需强化自我约束,恢复戒律和清规的权威。其次,相关部门需优化监管体系,对宗教活动场所的财务和人事等方面实施规范化管理。再者,社会各界应理性看待宗教,避免盲目迷信和全面否定。最终,我们必须从根源上审视我们的价值观,重塑精神信仰的尊崇地位。

释永信事件留下的教训极为深刻,它警示我们,即便在物质生活日益充裕的当下,精神家园的构建亦不容忽视。宗教,作为人类精神生活不可或缺的一部分,其纯洁性必须得到坚决捍卫。唯有坚守这一底线,宗教方能充分发挥其净化心灵、引导人们向善的积极作用。

这一事件引发了我们深入的思考:在商业浪潮席卷之际,传统文化与宗教信仰应如何找到自己的位置?社会变革期间,我们应如何坚守道德的底线?面对利益的诱惑,我们个人修养又该如何得到提升?这些问题都值得我们给予充分的关注和认真思考。

长远来看,释永信事件值得我们深思。这一事件促使我们重新考虑宗教与商业之间的关联,并对宗教在现代社会中的恰当角色进行反思。唯有妥善解决这些核心问题,方能在未来防止类似事件的重演,确保宗教信仰的庄严与纯净不受侵犯。

少林寺正迎来一场深刻的转型。新上任的管理团队已经开始对寺内事务进行整治,力求恢复传统的清规戒律。尽管这一变革充满挑战,但它无疑是不可或缺的。我们热切期盼,能够见证一个更加纯粹、致力于传播佛法、利益众生的少林寺,一个真正的佛教圣地。

释永信事件的深远影响,或许并不在于个人的是非得失,而在于它所引发的警示与启迪。在物质主义盛行的时代,对精神信仰的执着显得格外宝贵。此事件理应成为宗教领域自我净化的契机,同时也应成为全社会审视价值观念的镜子。

历史经验昭示,偏离初衷之举终将招致后果。在宗教领域,唯有回归本质,恪守戒规,方能获得信徒的敬重与社会的赞同。释永信的经历,将成为本时代深思的例证。